【「嗜む」のすすめ】余白の美学に焦がれ本を嗜む

私達が密かに大切にしているものたち。

確かにあるのに。

指差すことができない。

それらは、目に見えるものばかりではなくて。

それらを、ひとつずつ読み解き。

それらを、丁寧に表わしていく。

そうして出来た言葉の集積を嗜む。

・

・

・

■テキスト

「ものがたりの余白 エンデが最後に話したこと」(岩波現代文庫)ミヒャエル・エンデ(著)田村都志夫(訳)

本書は、

「はてしない物語 上」(岩波少年文庫)ミヒャエル・エンデ(著)上田真而子/佐藤真理子(訳)

「はてしない物語 下」(岩波少年文庫)ミヒャエル・エンデ(著)上田真而子/佐藤真理子(訳)

「モモ」(岩波少年文庫)ミヒャエル・エンデ(著)大島かおり(訳)

「ジム・ボタンの機関車大旅行」(岩波少年文庫)ミヒャエル・エンデ(著)上田真而子(訳)

「ジム・ボタンと13人の海賊」(岩波少年文庫)ミヒャエル・エンデ(著)上田真而子(訳)

で知られるミヒャエル・エンデが、死の直前に、自身の生い立ちや作品、人生観について語ったものです。

本書で最も印象的だったのは、彼の物語の書き方です。

「ですから、わたしは、たとえばトーマス・マンのようには仕事ができない。

トーマス・マンは彼の小説のプランを前もってきっちりと立てておくのです。

ページさえも。

ときには、どこにはじめてどの人物が登場するかまで。

トーマス・マンは設計図をすっかり仕上げてから、毎日、ひたすら階を重ねて造り上げていく。

わたしにはできない。

やれと言われても、まったくできないことです。」(P22)

では、エンデはどうやって書くのか?

「わたしはよく言うのですが、わたしが書く行為は冒険のようなものだって。

その冒険がわたしをどこへ連れてゆき、終わりがどうなるのか、わたし自身さえ知らない冒険です。

だから、どの本を書いた後もわたし自身がちがう人間になりました。

わたしの人生は実際、わたしが書いた本を節として区切ることができる。

本を執筆することがわたしを変えるからです。」(P24)

この個所を読んで、生き方、仕事の仕方にも、トーマス・マンのような「計画型」と、エンデのような「冒険型」があるように感じます。

どちらが良い悪いというよりも、スタイルの違いですね。

エンデが、

「本を執筆することが私を変える」

と言っているように、私達も、プライベートや仕事上の出来事を通じて、自分が変化しているのを感じることがありませんか。

その変化を楽しむことができる人こそ、人生の達人といえるのかもしれませんね。

さて、遊びについて(舟が難破すれば、人はともかく悲惨な状態ですが、どこからさらに力が出て来るのでしょうか?)、エデンは、以下の様に述べています。

「「遊び」です。

「遊戯」がわたしにとって、いかに大切かを、いつも強調してきましたし、これからも飽くことなく強調するつもりです。

なぜなら、挫けることなくしっかりとしているのは遊戯だけだからです。

(ナチスの強制収容所においてさえ、そうでした。

一人の人形つかいと出会ったことがあるんです。

かれはロシア人で、強制収容所に入れられたことがあり、そこでパン(やジャガイモ)の残りで小さな指人形を作り、それで子どもたちと遊びました。

その人形劇を、かれはわたしたちに演じてみせてくれたのです。

そこで、かって子どもたちと一緒に遊んだことを、かれは全部(見せてくれました)。

それは(ほとんど)何も使わないのに、偉大な詩的物語、本当に偉大なポエジーでした。

そして、そこには子どもたちを、いや大人たちにさえ助けになったなにかがあったことを、わたしは理解したのです。

それはひとつの遊びです。

メルヒェン遊びといえるかもしれない。

しかし、その「遊戯」はかれ自身にも助けになり、また、なんらかのかたちで、みんなが自らの尊厳をもう一度見つけるのに役立ったのです。

ですから、わたしは、自分の仕事へのアプローチを「遊び」と見ています。

だから、わたしは子どもの遊びに近づきました。

もっともこれは後のことです。

それから始めたわけではありません。

わたしはまず長いトンネルを掘らねばならず、やっと向こう側に出て、遊戯が、いま話した意味で本来的なことだと、理解したのです。遊びのかたちにおいてだけ、わたしは生産的になれるのだと(思いました)。

人生の生真面目さをわたしの仕事に取り込まねばならないと思ったら、なにももう思いつかない。

そうすると、もう先へ進む意欲がなくなってしまうのです。」

「遊び」

「遊戯」

エンデは、それらは、とても自分が生産的になれると云っていますね。

私は こういうことを、とても真面目に云っているエンデに、

「やっぱり真面目に遊んでるんだね」

って事は、あるんだなって感じるし、子供たちも真面目に遊んでいるしね。

大人も、ややもすれば、

「子どもじみたことを」

と思われながらでも、ちょっと、こそこそと遊んでいるのではないかと。

■29夜290冊目

2024年4月18日から、適宜、1夜10冊の本を選別して、その本達に肖り、倣うことで、知文(考えや事柄を他に知らせるための書面)を実践するための参考図書として、紹介させて頂きますね(^^)

みなさんにとっても、それぞれが恋い焦がれ、貪り、血肉とした夜があると思います。

どんな夜を持ち込んで、その中から、どんな夜を選んだのか。

そして、私達は、何に、肖り、倣おうととしているのか。

その様な稽古の稽古たる所以となり得る本に出会うことは、とても面白い夜を体験させてくれると、そう考えています。

さてと、今日は、どれを読もうかなんて。

武道や茶道の稽古のように装いを整えて。

振る舞いを変え。

居ずまいから見直して。

好きなことに没入する「読書の稽古」。

稽古の字義は、古に稽えること。

古典に還れという意味ではなくて、「古」そのものに学び、そのプロセスを習熟することを指す。

西平直著「世阿弥の稽古哲学」

自分と向き合う時間に浸る「ヒタ活」(^^)

さて、今宵のお稽古で、嗜む本のお品書きは・・・

【「嗜む」のすすめ】余白の美学に焦がれ本を嗜む

バウハウスと茶の湯

山脇道子

資生堂宣伝史 歴史/現代/花椿抄 全三冊揃

カバンのなかの月夜 北園克衛の造型詩

雑誌づくりの決定的瞬間 堀内誠一の仕事

雑誌をデザインする集団キャップ

藤本やすし

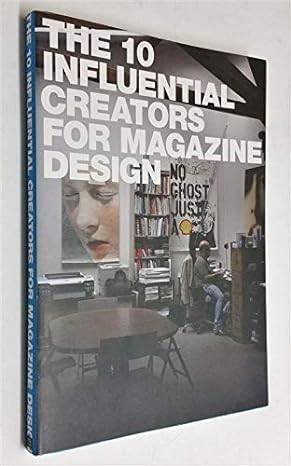

雑誌デザインの潮流を変えた10人

藤本やすし

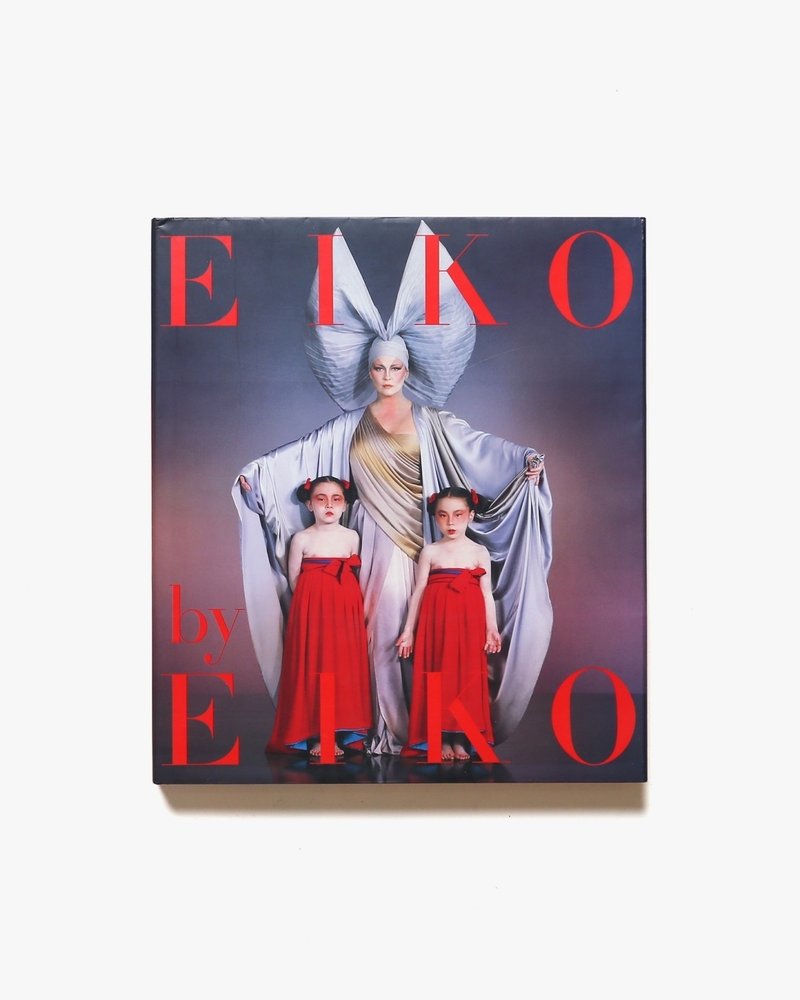

Eiko by Eiko: Japan’s Ultimate Designer

Eiko Ishioka

FRONT 復刻版 第1期

亀倉雄策のデザイン

亀倉雄策

Otl Aicher

Markus Rathgeb

■(参考記事)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?