2023.3.12 J1第4節 北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜F・マリノス

札幌がホームに横浜FMを迎えます。

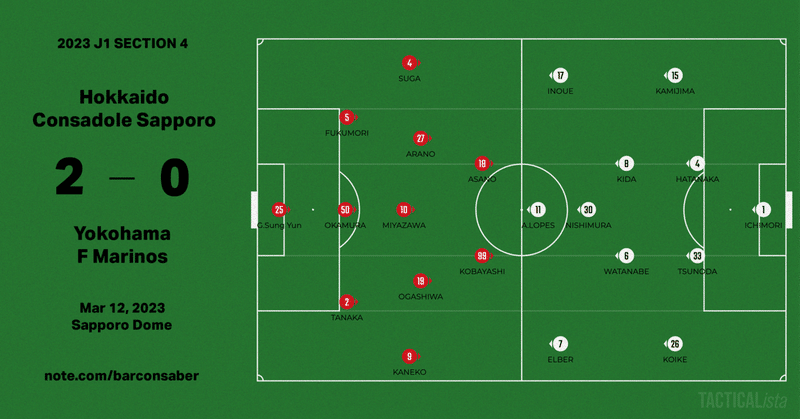

札幌はキムゴンヒと青木のコンディションが悪いようで、メンバー入りしていません。代わりに小林と浅野がスターティングメンバーに入りました。いつもの3-4-2-1の場合は1トップに小林、2列目に浅野と小柏、という表現になるところですが、このゲームについては小柏が1列下がった浅野と小林の2トップとした方が良さそうです。菅野、ルーカスフェルナンデス、駒井、深井らはまだ離脱中。

横浜FMは永戸が出場停止で、左SBに小池が入ります。

札幌陣地で衝突する両チームの思惑

横浜FMは札幌を押し込んだ状況でじっくり攻めたいと考えていたようです。札幌のWBへのパス経路を遮断してビルドアップの出口を塞ごう、というアイディアのチームはだんだんと増えていて、今シーズンも神戸がその方法で主導権を得て札幌に勝利しています。

このゲームの横浜FMには、札幌の地上のパス経路を塞げばボールホルダーが困り、無理に繋ごうとしたところでミスを誘うか、大きく蹴り出してボールを捨てさせることができる、という見込みがあったように見えます。

札幌は、横浜FMが積極的なプレスに来ることを前提にこのゲームをプランしていたようです。自陣深い位置からのロングレンジのパスを、横浜FMのDFライン裏のスペースで受けるプレーが準備されていました。右では小柏、左では浅野が横浜FMのCBとSBの間を縦方向に走り、横浜FMのプレスを裏返そうとします。

札幌はサイドで同数になる状況をうまく使っているように見えました。横浜FMのプレスは、札幌の初期配置に対しては十分な人数を用意しています。アンデルソンロペスと西村がサイドチェンジのコースを切りながらキーパーにもプレッシャーをかけます。ここでエウベルがCB田中に、小池がWB金子にアプローチすれば、バックパスを含め札幌のパスコースはなくなります。

しかし、札幌のプレイヤーの位置を基準にアプローチをしながら、同時に裏のスペースへのパスをケアすることは簡単ではありません。エウベルが田中に対応するときに、金子へのパスコースと裏のスペースへのキック両方を消すには、田中に後ろを向かせるくらいの強度が必要です。小池も金子に接近すると、自身の裏のスペースが空くことになるので、小柏の裏抜けへの対応を角田ひとりに任せるリスクが出てきます。

もし、横浜FMが繰り返し裏への圧力を受けることでブロックを下げたり、サイドでの圧縮を躊躇するようになれば、札幌のWBへの経路が復活します。札幌の狙いは、どちらかというとこちらにあるように思えます。

DFが近づいてくる状況を使って空いたスペースを先に使うというのは、マンマークに対するオフェンス側の定石で、もっと狭い局面でそれを行う可能性もあると思いますが、このゲームの札幌はピッチを大局的にみたときに空くはずの裏のスペースを使うと決めてプレーしていた、ということかと思います。

個人的な打開に前進を託す横浜FM

札幌のマンマークで相手チームのビルドアップを阻害する振る舞いは、リーグ全体に知れ渡っています。ゲームごとにチューニングがあり、引き込んでカウンターを狙う湘南に対してはやや低い位置に留まったりしますが、この日の札幌は最もハードなモードだったように見えます。横浜FMに対して許容するのはキーパーからCBへの最初のパスくらいで、それ以降はトラップの瞬間を狙ってパスの受け手に圧力をかけます。

このゲームの札幌の初期配置を2トップと解釈するのは、横浜FMの4-2-3-1を裏返した配置でビルドアップを封じることをゲームプランの柱の一つとしているように見えたからです。特に中盤では機動力のある荒野と小柏にそれぞれ喜田と渡邊を任せ、多少の移動ではマークから逃れられないようにしていた、という意味でも徹底しています。

札幌の振る舞いについてはマスカット監督も当然知っているでしょうが、このゲームの横浜FMは、札幌が狙っているマンマークを動かすような振る舞いをあまり見せませんでした。低い位置まで降りてきたエウベルやアンデルソンロペスに預け、個人的にキープしたところから打開しようとします。川崎が家長やレアンドロダミアンへ預けて前進するようなプレーです。

エウベルは田中を背負いながらのプレー、ということになります。

アンデルソンロペスは岡村をなんとかしなければなりません。

横浜FMは、ローカルな局面をアンデルソンロペスやエウベルで打開できるかどうかに、チームの前進を委ねることを選んでいるようなものですが、これは札幌が望むシチュエーションです。特に対策は必要ないという判断だったのか、横浜FMは札幌の狙いを外す工夫をほとんど用意していないように見えました。

札幌の優勢がエラーを呼び込む

ゲームは、札幌優位で進んでいきます。横浜FMがエウベルやアンデルソンロペスにボールを預けるまで特別なことをしなかったので、札幌のディフェンダーは、ボールとマーク対象を同時に視野に入れながら、パスが出てくるタイミングを狙って対応することができました。田中と岡村がエウベルとアンデルソンロペスのプレーを制限することに成功し、横浜FMは前進機会を失います。

一方、横浜FMは札幌陣地の低い位置から出てくるロングレンジのパスに制約をかけられず、札幌の前進を止めることができません。SBの裏への小柏のランニングを警戒すると、今度は田中、金子にプレーされるという悪循環に陥ります。

次第に、札幌のリスタートになる度に横浜FMが圧力をかけようと押し上げるものの、背後のスペースを札幌が使って前進、という状況が定着していきます。8分にはクソンユンのフィードに金子が抜け出し、小池が浮き球に十分対応できなかった場面から札幌が先制します。

起点になろうとするエウベルを田中が抑える場面が続いていましたが、前半30分過ぎに、エウベルへの対応が遅れた田中にイエローカードが出る場面が生まれました。この状況は小池が高い位置をとって、金子のマークを引っ張った場面から始まっています。エウベルが小池のいなくなったスペースへ向けて長い距離を移動したことによって、一瞬、田中のアプローチを難しくしました。

札幌はマークを動かされやすい状況にあり、スペースで受けられると後手に回ってしまいます。横浜FMはそういう工夫をすることもできたはずですが、小池の移動は、チームとして用意した形というよりは即興的な現象だったようです。

角田が大きく動いて角度をつけたところからフィードしたり、ドリブルで持ち上がったりといった工夫も見られましたが、それも個人的な打開で、札幌にとっては対処しやすい範囲にとどまります。ゲームの構図は変わらず時間が過ぎていきました。

体力の問題などで札幌のプレスが弱まり、横浜FMが若干前進できるようになりますが、77分には小林が横浜FMのビルドアップのエラーを誘って追加点。札幌が危なげなく2-0で勝利しました。

感想

マスカット監督になってからの横浜FMは、それ以前と比べるとちょっとスタイルが変わったようです。ポステコグルー監督時代の横浜FMは、CHとSBがパスコースを作るために積極的に動いて、札幌のマークを操作しながら隙間でパスを受けて前進する、というプレーがJ1リーグで最も上手かったように思いますが、このゲームではほとんどそういう場面は見られなかったように感じます。特に、SBが低い位置に残っていて、ビルドアップに貢献しようとしていないように見えました。

マスカット監督になってからの2022シーズンには、エウベルを縦方向に走らせ、札幌陣地側の広いスペースを活用するようなプレーも見せていたことがあります。今シーズン上島選手が加入してからは、そのキック力を活用して、前線のプレイヤーにダイレクトでボールを供給するようなプレーも目立っているように感じます。後ろからパスを繋いでチームの重心を押し上げていくというよりは、後ろに人数を残したまま、前線のプレイヤーを走らせたい傾向が強いのかも知れません。

マンマークの札幌にとっては、初期配置が崩れるに従ってマークにつきづらくなります。かつて、ワンツーで上がってくる松原選手のあたりからよく崩されていた印象があります。大きく蹴ってきてくれる方がやりやすさがあり、実際、マスカット監督になってからの対戦成績にもそれが現れているように感じます。

ところで。このブログで頻繁に出てくる、札幌は相手ディフェンスのブロックを押し広げるようにプレーする、という回りくどい言い方がなんとかならないかなとずっと思っていました。このゲームでもWBの金子選手の高くてサイドギリギリの位置が小池選手を困らせていたと思いますが、これはどんなゲームでも札幌のオフェンスのデフォルトで、相手に関係なくそのポジションにまず人を置く、という点で徹底しています。…と考えているときに、ボールと関係なくまず場所を占め、それから相手、ボールに反応していくなんてまるでゾーンディフェンスみたいだな。それをオフェンスでやるから「ゾーンオフェンス」か。とふとワードが思い浮かびました。

思い浮かんだワードを調べてみると、バスケの世界にはゾーンディフェンスを攻略するための方法として、ゾーンオフェンスまたはゾーンアタックという言葉があり、相手のブロックを取り囲むような方法論が色々あることを知りました。相手のゾーンディフェンスを前提にして、相手ディフェンスのブロックを押し広げるようにプレーする。まさに札幌のそれです。

ペトロヴィッチ監督のやってることはフットサルバスケにインスピレーションを得てそうなものが多く (フットサルだと例えば、ファー詰め、パワープレー、キーパーを組み込んだビルドアップなど) 、サッカーのフットサル化をトレンドと考えていそうだな、となんとなく思っていたのですが、なるほどそういう共通項があるのかとひとつ確信を深めました。バスケの勉強していずれ報告したいなと思っています。おわり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?