【ウイスキーを知ろう】ウイスキーは蒸留酒。

0 ウイスキーってどんなお酒?

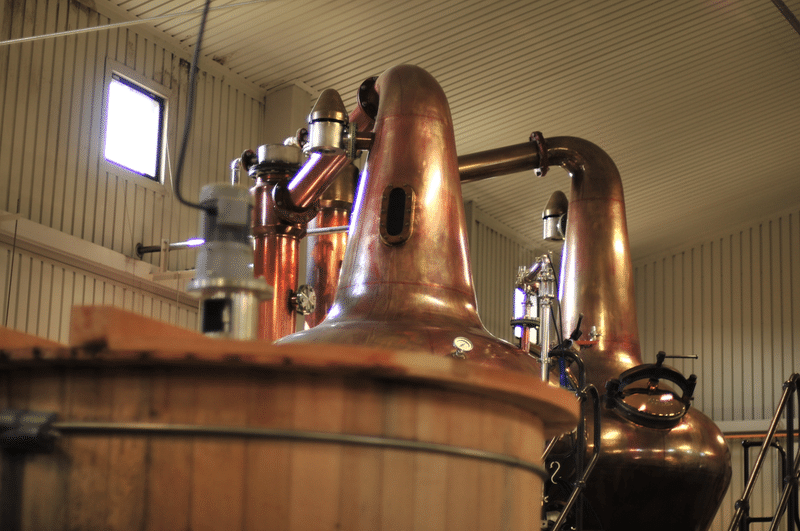

ウイスキーを飲んでいるとよく出てくる言葉、「蒸留所」。

ウイスキーを製造している場所として出てくる言葉ですが、「製造所」とは言わず「蒸留所」というのはなぜなのか、ご存知でしょうか?

この記事では、「蒸留」という言葉を軸に、意外と知らないお酒の分類についてまとめてみました!(3分くらいで読めます。)

1 お酒ってどんな造り方があるの?

私たちの周りにはウイスキー以外にもたくさんのお酒がありますよね。例えば、ビール・ワイン・日本酒・梅酒・焼酎・ブランデー・テキーラ...

挙げていると何だか色々と飲みたくなってきますね 笑

このお酒がそれぞれ異なる製法で造られており、一つ一つがとても面白いのですが、全てを掘り下げていくと本が数冊書けてしまうので...

ざっくりと3つに分類しますと、醸造酒/蒸留酒/混成酒に分かれます。一つ一つをざっくりと解説していきましょう。

2 醸造酒とは?

まずは全ての基本となる醸造酒。なぜ基本とかというと、蒸留酒も混成酒も醸造酒を元に造られているからです。

醸造酒とは、穀物や果実を原料とし、発酵させて造られるお酒のことです。

発酵とは酵母という微生物が穀物や果実のもつ糖分を食べることで、アルコールを生み出すことを言います。

この醸造酒に分類されるお酒として代表的なものは、

・ビール

・ワイン

・日本酒

などですね。酵母が生み出すアルコールをそのまま活かしているので、アルコール度数は低めのものが多いですね。

ビールで5~8度前後、ワインで12〜14度前後、日本酒で14〜18度前後といったところです。

3 蒸留酒とは?

続いて蒸留酒。

蒸留酒とは、醸造酒を加熱し、その蒸気を冷やして液体にすることでアルコール度数を高めたお酒のこと。

なぜ加熱して蒸気を冷やすとアルコール度数が高まるかというと... 水とアルコールとでは沸点が異なるからです。具体的には、水は100℃、アルコールは78.3℃です。そのため、水は沸騰せずアルコールは蒸発する温度、例えば80℃で加熱して得られる蒸気は、かなりアルコール度数の高いものになります。その蒸気を集めて冷やすことで造るわけです。

これが、小学校のころ理科の授業でやった「蒸留」ですね。それゆえか、醸造酒はなんとなく農家的なイメージがあるのに対し、蒸留酒は工場的なイメージですね。

この蒸留酒に分類されるお酒として代表的なものは

・ウイスキー

・ブランデー

・焼酎

などですね。どれも醸造酒よりもアルコール度数がぐーんと高いですよね。

焼酎で20〜25度前後、ブランデーで40〜50度前後、ウイスキーで40〜60度前後と圧倒的です。

4 混成酒とは?

最後に混成酒。

混成酒とは、醸造酒や蒸溜酒に草根木皮や果実などの香味を移してつくったものや、それらを混合して糖分を加えたものです。

この混成酒に分類されるお酒として代表的なものは

・梅酒

・ベルモット

・カンパリ

などですね。様々なものを漬け込むことで複雑な味わいとなっていますね。

度数はベースとなるお酒の種類によります。梅酒は家庭で作る場合はホワイトリカーをベースにすることが多く、既製品とは度数が異なり面白いですよね。ベルモットはワインがベースなので14~20度、カンパリはベース不明ですが、25度。同じくリキュールとして親しまれるシャルトリューズの緑なんかは55度ととても高いですし、飲み口が甘いからといって飲み過ぎると大変なことになってしまいますね...

5 まとめ

お酒には 醸造酒/蒸留酒/混成酒 の大きく3つの製法があり、ウイスキーは蒸留酒!そのため、造っているところを「蒸留所」と呼ぶわけですね。

蒸留酒はアルコール度数を高めたお酒。大いに酔っ払い、楽しくなるには最適ですね。でもだからこそ、飲み過ぎには注意しなければいけませんね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?