医師国家試験 神経領域の解説B

はい。それでは解説を続けてまいります。

問題は同じくこちらから拝借。

これは一発dですね。

患者さんに自分の鼻、医師の指、を交互に指でタッチしてもらう検査は

「指鼻試験」ではなく「鼻指鼻試験」が正しいです。こういう所を見て「ニチャァ…」と笑うのが我々脳神経内科医。

鼻指鼻試験は意識障害があれば、当然検査を正しく行えません。逆に言えば他の診察は意識障害があってもできるので、ちゃんと所見をとろうねというメッセージでもあります。

「先生!意識障害、JCSⅢ-200です!えっ…身体所見?」

みたいな上申を受けまくった神経内科医が作ったんやろな。

(これも引っかかりましたすみません。)

×a Werdnig-Hoffmann病は脊髄性筋萎縮症(SMA)のⅠ型としても知られています。SMAは核酸治療としてスピンラザ®、ゾルゲンスマ®が承認されたのが最近のホットトピック。Ⅰ~Ⅳ型まであり、数字が小さいほど早期発症になります。Ⅰ型の発症は出生直後から生後6か月まで。

https://www.nanbyou.or.jp/entry/285

×b https://www.jstage.jst.go.jp/article/jacsurg/26/1/26_1_007/_pdf/-char/ja

重症筋無力症(MG)の母から抗AchR抗体が胎盤を通して移行することで一時的に発症すると言われています。

〇c https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/dmd_01.pdf

3-5歳で転びやすい、などのエピソードで見つかるとされますが、日本では乳幼児期の採血で発症前発見されることが多いです。ただ「筋力低下が明らかになる」のは幼児期以降。

×d https://www.shouman.jp/disease/details/11_20_049/

常染色体劣性遺伝性疾患で日本人に最も頻度が高く,重度の筋ジストロフィーで、神経細胞遊走障害による脳奇形と高頻度の眼合併症が特徴。新生児~乳幼児期に筋力低下が見られます。

×e 「先天性」筋強直性ジストロフィーは乳児期早期からの発症で重症化しやすいです。なお通常の筋強直性ジストロフィーでは中年期以降の発症になることも多く、病識がない(あまり症状に困っていない)パターンもあり、これはこれで病気の受容の妨げとなって困ることがあります。https://www.neurology-jp.org/Journal/public_pdf/052111264.pdf

言い訳なんですが、Ducchenne型筋ジストロフィー(DMD)は乳児期でも採血で異常が見つかる・・・というひっかけかと思ったんですよね。

国試的には「先天性と新生児がついてるやつは違うやろ!」aかcに絞り、Werdnig-HoffmanがⅠ型と知っているか、DMDが3-5歳以降の筋力低下で発見されることを知っていれば解けます。くぅ。

0:収縮なし

1:筋収縮はある

2:水平面なら関節を動かせるが抗重力は無理

3:重力に抗して関節を動かせる

4:筋力低下がある

5:正常

こんなイメージです。現実的には3-4の範囲がかなり広いので、カルテには数字に拘って書くよりも「これくらいのことはできるがこれはできない」みたいに詳細に書いた方が、筋力の程度がよく分かるのでお勧め。

神経内科の上級医も「ふーん、分かってんじゃん」みたいな感じでちょっとニヤニヤしながら評価を上げてくれるはずです。

これはbのグルコースですね。

正常範囲は血糖の1/2~2/3程度とされています(極端な血糖異常の場合はその限りではないと思います)。

ちなみにギラン・バレー症候群などを診療するときにIgGインデックスなるものを測ったりするんですが、髄液中アルブミンはこの時に必要になります。

「もたれかかって寝た」「手の背屈ができない」でeの橈骨神経ですね。

橈骨神経麻痺絡みで言うと、鉛中毒によって両側橈骨神経麻痺がおこること、そして幽霊の絵が手首をだらーんとさせてるのは、昔のおしろいに鉛が含まれていて、そのせいで橈骨神経麻痺になってしまっている…説を神経内科の指導医がニヤニヤしながら教えてくれると思います。

なお、「目が覚めたら物を握りにくくなっていた」と言って高齢者がERを受診する場合があって、脳梗塞とひじょうに紛らわしいことがあります。橈骨神経麻痺では指の屈曲は障害されないはず…さて、うらめしや~の状態で手首をだらんと垂らして、手を握ろうとしてみて下さい。すると意外と握力が出ないことが分かります。人間、手首がある程度背屈できていないと握力がしっかり出せないんですね。この人の手首を握って固定してあげると、しっかり握る力が出せるようになります。これは現場でかなり有効な知識なので、覚えておいて損はないでしょう。なお、重度の橈骨神経麻痺が残存してしまった人では、手首のサポーターのようなもので補助してあげることがあります。これも同じで、手首をまっすぐ~軽い背屈にして指の力を出しやすくするためです。

これもあるあるの話ですね。

高齢者のベンゾジアゼピン系薬剤では筋弛緩作用による転倒や、譫妄を惹起する恐れがあるというメッセージです。

×a 余計に危険な事故に繋がったり、日中に残ってしまったりとリスクが高いです。睡眠薬を非ベンゾジアゼピン系に変更することは検討して良いでしょう。

×b この段階で拘束したら逆に不穏になってしまいそうです

〇C 離床センサーは、ベッドから起き上がって床を踏むとナースコールが鳴るようなやつです。これによって事故につながる確率を下げられそうです。

×d 報告は分かった時点、ないし翌朝常識的な時間ですべきでしょう…

×e この段階で尿道カテーテルなど入れられたら不穏になりそうですね。夜間に自己抜去してしまうリスクもあります。

まぁなんにせよ、睡眠の質の改善のための非薬物的アプローチや、薬剤変更の検討も並行すべきでしょうね。

心房細動患者の左同名半盲→心原性脳塞栓症を考えます。(あとは可能性は低いけど皮質下出血を起こしてしまったか)PT-INRが1.0なのは、ワルファリンがまったく効いていないのか、DOACを内服しているかのどちらかですがいずれにせよ発症してしまったものはしょうがないです。

さすがに視神経のレベルで脳卒中はおきません。

左同名半盲はdの右後頭葉です。

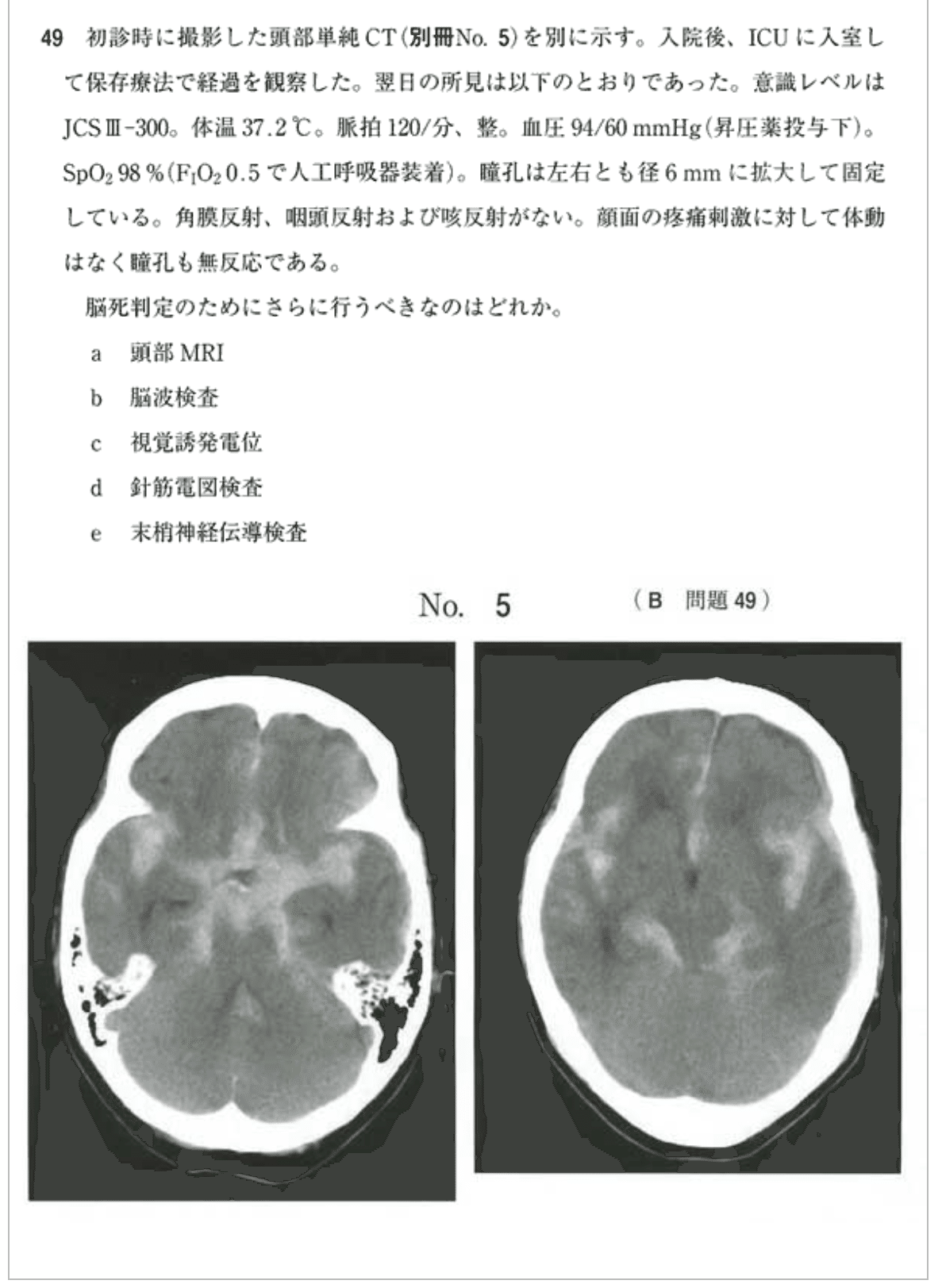

法的脳死判定の必要項目は以下の通りです。

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/04/dl/s0405-4h.pdf

というわけで答えはbの脳波。

急性薬物中毒や低体温症は除外基準になります。

脳幹反射で何を見るか?という問題の方がよく出てきそう…

というわけで、B問題の解説でした!

ご指摘あればお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?