親であるために過去を否定していったら、パチンコに生かされたことに気づいてしまった

親になってからというもの、色々な失敗が目につくようになってきた。この前も娘(4歳)のプリンを勝手に食べたら「もうお父さんとは話さない!」と、38回目の絶縁宣言をされたところだ。そんなくだらない失敗から大きな失敗まで様々な過ちを僕は繰り返してしまっている。一言でいうなら不出来な親だ。二言でいうならプリンを勝手にたべる不出来な親だ。

しかし、親になってからの失敗よりも、自分が子供時代にやってしまった失敗が巨大な壁のごとく今更ながら僕の前にそびえたつ。

世の中の親なら必ず口にするであろう躾の定型句がいくつかある。「部屋を片付けなさい」だとか、「好き嫌いしないで食べなさい」だとか、「早く起きなさい」だとか。細かいものを含めれば躾のためのセリフは無尽蔵に出てくるだろう。

当然、ご多聞に漏れず僕もこれらのセリフを子供に向けて吐いている。しかし、これらのセリフを吐くたびに僕は思ってしまう。

「自分は他人を躾けるほど立派な人間じゃない」

自分が子供の頃を思い返してみると、同じようなセリフを親に吐かれていた。しかも一度や二度では全くおさまらない。それこそ死ぬほど言われた。まるで壊れかけのレディオのごとく同じことを何回も言われた。なぜなら僕は親の言うことをほとんど聞かなかったから。

「部屋を片付けなさい」と言われれば「どこに何があるかわかるから大丈夫」

「好き嫌いしないで食べなさい」と言われれば「大人になったらね」

「早く起きなさい」と言われれば「寝る子は育つ、だよ」

とにかく親の言うことを全く聞かなかった。頭にこし餡でも詰まってるのかと思われるぐらいの思考回路しかなかったので、親からはいつも「お前は頭にこし餡でも詰まってるのか」と日常的に言われていた。しかし、汚れもないままに少年から大人に変わるうちに改善することはついになかった。汚れだらけである。

そんな子供時代を過ごした僕が親になった今、あの日言われたことをそのまま自分の子供に言い聞かせている。実に滑稽である。説得力なんて皆無に等しい。イケメンが「人生顔じゃないよ」とか言っているようなものだ。あぁ無常。

もちろん大人になった今、子供の頃に散々躾けられできるようになったこともいくつかあるのだが、やはり自分の子供にそれらのセリフを吐くことは憚られてしまう。

でも、だからといって躾けないわけにはいけない。野放しにしていたら僕よりもさらに純度の高いこし餡人間になるであろうことは火を見るよりも明らかである。だから僕は過去の自分のことを「間違っていた」と否定しながら「お父さんが小さい頃はチョチョイのチョイのお茶の子さいさいでやってたよ」と記憶を捏造し、子供に言い聞かせていく。

そう。僕は出来の悪い子供だったから、そんな過去の自分をとにかく否定しまくらなければ、親としての責務を果たすことができないのだ。

しかし、そんな不出来な僕だが「ゲームに制限を設ける」という躾を行うことはなんとなく抵抗がある。まだ子供がゲームに興味を持つ年齢ではないので今のところは問題ないが、子供が大きくなると恐らくゲームばかりするような子に育つ気がする。その時に僕は「ゲームは1日1時間だよ!」と発することができるのだろうか。いや、出来ないかもしれない。

世には子供のゲーム時間に制限を設けている親が多いと思う。ゲームばかりしていては他のこと(もっぱら勉学であるが……)が疎かになるから制限を設けるということが真意だ。まだまだ自制の効かない子供なのだから、親が制限を設けなければいけないということはわかる。

しかしながら、僕が子供に対しゲームの時間を制限してしまうと、僕自身が生きた道の根幹を否定するような気がしてしまう。それほどまでに子供の頃の僕とゲームの繋がりは根強いものになっている。本当にゲームばかりしていた。ゲームなしでは僕の半生を語ることはできない。ゲームこそ僕だ。僕が……僕がゲームだ!というぐらい僕とゲームは蜜月の仲だ。ゲームに生かされていたと言っても過言ではない。

…………

僕が小学生であった1990年代の頃、両親はほぼ家にいなかった。父は出張の多い仕事であったため、月の半分は不在であった。母は専業主婦だったので本来は家にいるべきなのだが、母もほぼ家にいなかった。

なぜなら母は朝から晩までパチンコをしていたからだ。

父は、母がパチンコに通うことをあまりよく思っていなかったため、そんな父にはなるべく見つからないよう父が出張の日に母はパチンコ店に足繁く通った。しかも、子供が学校にいる間の少しの時間だけ……とかではなく、開店する10:00から閉店する23:00までガッツリ楽しむこともざらにあった。ここまでくると、実はパチンコ店のスタッフとして仕事をしにいってるのかもしれないという錯覚を起こすこともあったが、23時過ぎに帰宅した母親が開口一番「いやー、今日は負けちゃったなー」とか言うことがほとんどだったから、客として行っていたことは間違いないだろう。かくして、この法治国家の日本の中で、家にいるのは子供だけという無法地帯が誕生したのだ。

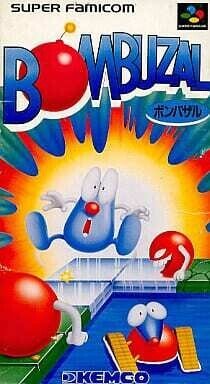

両親がいない日に僕はどう過ごしていたかというと、学校から帰ったら保育園の園バスで送られてくる弟を迎えに行ったり、予め用意された晩御飯を温めて食べたり、晩御飯がない日はカップラーメンを食べたり、適当な時間に風呂に入って歯磨きして眠くなったら寝ていた。そして翌日起床すると、いつの間にか帰宅した母親が朝食の準備をしているという生活だった。さながら、南の島のその名も偉大なハメハメハ大王並みの自由気ままな生活をハメハメと謳歌していたのだが、改めて文字に起こすとハメハメなんかではなくただ単にネグレクトだ。現代の価値観ではネグレクトにあたることに疑いの余地はないのだが、あの当時の狂った価値観ではよくある事なのかと思い同級生に聞いてみたところ「親から愛されてなかったんだね」と捨てられた子犬を見るような悲しみと慈愛に満ちた目で言われたので、やはり異常だったのだと思う。もっと深掘りして聞いてみたかったが「思い出したんだけど小学生の時に貸した爆弾を爆発させるゲームソフトをそろそろ返してくれない?」とあらぬ方向に話が飛んでしまったためこの話はここで終わらせた。(余談だが借りているゲームはスーパーファミコンの不朽の名作「ボンバザル」である)

当時の友達から見ても常軌を逸した生活であることは間違いないようだが、好意的に捉えればある意味早い段階から自立した生活を送っていたと言い換えることもできるのではないか。なにより、あの当時の僕は親がいないことで寂しいと思ったり不安に思ったりしたことがなく、一見荒廃している生活をごくごく当たり前に受け入れ過ごしていた。

なぜそんな状況なのに寂しさも感じずに楽しく過ごせたかというと、テレビゲームが存在していたからだ。生きるために必要な食事やお風呂といった時間以外はほとんどゲームをしていた。弟もいたから対戦ゲームでも大いに盛り上がった。ゲームボーイを真空パックに入れて風呂に浸かりながらゲームをした時は天才的な発見をしてしまったと自分で自分のゲーム脳が恐ろしくなった。とにかく四六時中ゲームをしていた。

こんなにもゲームをすることが出来た理由は、もちろん親がいないという無法地帯が我が家に存在していたことが一番の要因だろう。友人らの家庭では「ゲームは1日1時間」と時間制限が設けられているようだが、うちの場合はそういった制約がない。というかそもそも監視役の親がいないのだから制限なしに際限なく永遠にバーチャル世界に魂を没入できた。友人らは口々に「ゲームが制限されてるからあまり進められない」と嘆いていて、それを見た僕は友人らを可哀想な連中だと思った。産まれた時の親でこうも生きづらくなってしまうんだな、世の中はなんて不条理なんだ。そんな環境に生まれたからには受け入れるしかないだろう。いい得て妙である。

それでも、たまに家にいる父にはゲームばかりの状況を怒られたりもしたが、結局仕事で家にいないことが多かったので意味をなしていなかった。いつの間にか父がいない日を事前に把握するようにもなり、「お父さんはいつ帰ってくるの?」と父に聞き「3日後だよ」と言われれば三日間はゲームがし放題だから、まずはドラクエをクリアしよう、そのあとはアクトレイザーでもプレイするか、と緻密な予定を頭の中で組み立てた。続けざまに父は「ごめんな、もっと遊びたいだろうに……」と呟くこともあった。きっと父親目線で考えると、子供が父の帰りを聞くということはそれほど寂しい想いをさせているのかもしれない、まだまだ遊びざかりで父ともっと過ごしたいはず、でも仕事だからしょうがないんだ、我慢させてゴメンな……とおセンチな気分に浸っていたのかも知れないが、まるで逆だ。当の僕の耳には「ゲーム時間が3日しかなくてごめんな、まだまだゲームで遊びたいだろうに……」としか聞こえておらず、父のおセンチな想いとは真逆で、大手を広げて出張を歓迎した。控えめに言って最低な子供である。

出張が土日に重なると大フィーバータイムだ。平日だとどうしても学校があるから、ゲームに費やす時間が減ってしまう。可能ならば土日に出張に行ってほしい。平日の出張は「無駄出張」と勝手に不名誉な名前をつけたこともあった。控えめに言って最低な子供である。

さらに、母がパチンコで大勝をあげた日には留守番しているご褒美という名目で、出玉で交換した新作ゲームを手に入れることもままあった。次から次に舞い込んでくるゲームをさばくためにも、僕はただひたすらにひた向きに一途にゲームと向き合いのめり込んでいった。いつしか母が家に帰宅した時の挨拶は「おかえり」ではなく「今日は勝った?」になっていた。たいてい負けてたけど。

この日常は小学校低学年ごろから始まったが、問題を感じたことは全くなかった。当時、母はポケベルをもっていたので急を要する時はすぐに連絡がとれた。さらに19時ごろには勝ってるかどうかの進捗報告も入っていたから、いちおう親との会話も一日一回はしていた。学校生活に関しても問題はなく、宿題はゲームの片手間にこなしていたし、さらにゲームがうまいというキャラクター付けも出来たおかげで友人関係についてもこれといった問題は起きなかった。ただただ異常な生活の中で僕の日常は保たれていった。

時が進みファミコン、スーパーファミコン、ニンテンドー64とゲームが進化していくにつれ、僕も1年生、2年生と進級していったがこの生活は一向に変わる気配はなかった。

そんな生活を送っていたある日、僕はプレイステーションが欲しくなった。恐らく発売から2年ぐらいは経っていたであろう。友人の家でプレイしたプレステが忘れられず、無性にほしくなった。今まで任天堂派の僕だったが、そろそろ僕もプレステを手に入れなければいけないという使命感がふつふつと沸いてきたのだ。

そこで僕は「成績が上がったらご褒美をくれ」と同じテンションで「パチンコで大勝したらプレステを買ってくれ」と母に要望した。母は普段から留守番をさせているという負い目があったのか、高価な代物にも関わらず二つ返事で快諾してくれた。もしかしたら、新たなゲーム機を買い与えることで、母親自身が引き続き自由に動けるとでも思ったのかもしれない。母親の真意はわからないが、頼むものも頼んだしあとは待つだけだった。

僕はわくわくしながら母の帰りを待った。パチンコで大勝しなければプレステは手に入らない。パチンコを打っている母以上に僕は玉が出るように祈った。フィーバーだ。大放出だ。確変だ。スタートだ。凡そ小学生が知る必要のないパチンコ用語を頭に浮かべながら留守番をしたのだが、22時を回ったあたりで眠くなり、僕はそのままソファでうたた寝をしてしまった。あくびをしながらうつらうつらと心地よく過ごしていたら母親が「ただいまー」と帰ってきた。僕はとにかく眠かったので、あくびをして少し目に涙を溜めながら「おかえり」とこちらに向かってくる母親に一言かけた。瞬間、「ごめんね、パチンコばかりで」と抱きしめられた。僕は正直何が起きているのかわからなかった。謝られるということは僕の期待に沿えなかった、つまり大敗を喫してプレステが手に入らなかったのだろうか。

恐らく母の目には、あくびで涙を溜めている僕が、一人寂しく泣いている様に映ったのかもしれない。本当はあくびをしていただけなのだが、そう誤解されたのかもしれない。まだ小学生なのに文句も言わずに寂しく留守番をして健気に母の帰りを待つ子供。そんな悲しい姿が子供を放置してパチンコに入り浸ることに多少の罪悪感を持ち合わせていた母の心に響いてしまったのかもしれない。まぁ誤解なのだが。

「パチンコ……もうやめるね」

母は僕を抱きしめながら衝撃の一言を呟いた。子供を放置してパチンコにいくことは駄目な親のすることという自覚を母は持ち合わせているようだが、それでもパチンコに行きたいという欲求を我慢することができなかったのだろう。今までの罪悪感に押しつぶされそうになったのか、突然僕に対してパチンコから足を洗うと宣言したのだ。

長い時間抱きしめられていた気がする。なんとなく空気を察して黙りこくっていた僕だったがそもそも寂しいとか思っていなかったし、それ以上にプレステに頭を支配されていたので、満を持して「プレステは?」と聞いてしまった。その問いに対して母親は「ごめんね。負けちゃったから買ってきてないの」と答えた。ある程度覚悟していたが手に入らなかったとわかるととても残念だった。しかもパチンコやめる宣言までされてしまったからには、しばらく母親にゲームを買ってもらうことは不可能になったかもしれない。しょうがない。プレステは来年のお年玉で買うしかないかなとか考えていたら、母親が続けて言った。

「明日、パチンコで勝ったら、買ってあげるね」

1分前に宣言していた禁パチンコは早くも崩れ去り、僕の異常な日常は保たれた。いや、1分も禁パチンコをしていたのだ、人類にとっては小さな一歩だが母にとっては大きな一歩だ。

結局母は僕に対して懺悔をしたにもかかわらず、翌日もパチンコに赴いた。もしかしたら懺悔したから大丈夫という結論に至ったのかもしれない。懺悔が免罪符になってしまったのだろう。僕が神父で母が迷える子羊。懺悔を受けた僕の顔には「わかった。でもプレステのために頑張りなさい」みたいなことが書いてあったのかもしれない。だから母親は謝罪した翌日から子供のプレステのためだと自分を奮い立たせ、ヤニと騒音が蠢く魔のパチンコ店に赴いたのだ。

どうやらその日は大勝したようで、母親は大きな荷物とともに帰ってきた。懺悔効果だ。僕はその荷物を見た瞬間に目を輝かせた。

「プレステだ!プレステ買ってきたの!?スゲェー!」

興奮しながら母親が抱える荷物を奪った。「いつも留守番しているからご褒美だよ」そう言って母親は微笑んだ。その顔は禊でも終わったかのように晴れ晴れとした表情だった。1分しかみそいでないが、立派な禊だ。

これでまた僕のゲームライフが捗る。

そんな確信を得ながらラッピングを解いたところ、中からひょっこり現れたのはセガサターンだった。プレステだと思って開封したゲーム機がセガサターンだった少年の心を思うと本当に居た堪れない気持ちになるが、結局ゲーム機だったらなんでも楽しめる少年であったため、僕の日常は続くのであった。

…………

結局、母のパチンコ中毒が治るのは僕が大学生になる頃だった。長い間、天国なのか地獄なのかよくわからない生活をしていた。親になった今ならわかるが、母の育児は褒められたものではないだろう。唯一無二の親が与える環境だったため、当たり前のように享受していたが、今思い返すとなんの問題もなく生きてこれたのが不思議なくらいだ。小学生の留守番には生命に関わるような危険な場面もいっぱいあっただろうに、まったくの無傷で成長していった。結果的に無事成長したならいいじゃないかとも思うが、それは結果論に過ぎないので、やはり親は子供がある程度成長するまではしっかりと保護しなければならない。それが親の責務であることは事実であり、それを疎かにした母は僕に責められてもおかしくはない。反省文を要求したいぐらいだ。

しかし、留守番していたとはいえ、ゲームばかりしていた僕自身はどうだろうか。恐らく、傍から見たら否定される過ごし方だったかもしれない。ゲーム以外にも有意義に過ごせる方法があるだろうに。それこそ勉強に励んでいればよかったじゃないか。

しかしながら、ひたすらゲーム漬けの日々を過ごしたが、それなりに過ごして、それなりに成長して、子供も授かり親になって、とりあえずは幸せに過ごしている。子供のころにゲームがきっかけで知り合った友人は今でも繋がりがある。だから、ゲーム漬けの日々が反省すべき失敗なのかがわからない。いや、むしろゲームをしていなかったら今の自分はなく、不幸な道を歩んでいたかもしれない。僕にとってはゲームを思う存分やっていたあの日々が間違っていたとは思えない。ゲームのおかげで友達も出来たし、ゲームのおかげでエンタメ作品の楽しさも知れた。ゲームに出てくる漢字が難しすぎて漢和辞典を開くこともいっぱいあった。ゲームでペットを飼う難しさを体験できたし、ゲームで恋人もできた。なんならゲームで精通もした。ゲームで得た知識は数え切れないほどあるだろう。今の僕という人間を形成するのに、ゲームは切っても切れないモノなのだ。

そんなゲームに生かされた僕が子供に対して「ゲームは1日1時間」と躾けることは、僕の人生を否定することに繋がってしまうのではないか。あんなに楽しく過ごせたのだから、制限なんて設ける必要はないのかもしれない。とても悩ましい。結局何が最善手なのか、今の時点ではその答えにたどり着くことはできないが、もし子供がゲームに興味を持ったら「ゲームに理解のある親」という立ち位置で対応できることがきっとあるはずだ。あれほどまでにゲーム漬けだった人間はそうそういない。その異常な日常を過ごした僕だからこそ、子供に伝えられることもたくさんあるはずだ。僕は僕でゲームをしていた日々を良い方向に昇華して子供と向き合っていこうと思う。

子供が少し大きくなったら手始めに「ボンバザル」を子供にやらせてみて、反応をみてみたいと思う。それから考えていってみよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?