ゼルダの伝説 ティアーズ・オブ・ザ・キングダムをプレイしました。

プレイ状況

クリア時の達成度は60%程度。180時間弱プレイ

・真エンディング解放済

・祠全クリア、根全解放済(体力/がんばり全強化)

・賢者の遺志コンプ(20/20)

・エピチャレ、ミニチャレ、祠チャレンジコンプ

・鬼神、息吹、夢見、新式英傑、ハイラルシリーズ装備☆☆☆☆強化

・ゾナウバッテリー全強化(48/48)

・コログ(130/1000)

・マヨイの落とし物コンプ(147/147)

前作の記事はこちら

待望の続編

2017年、Switchのローンチタイトルにして珠玉のオープンワールドゲームとなった「ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド」の続編が約6年振りに発売となった。前作が素晴らしいゲームであることから、今作の開発が非常にチャレンジングなものであったのは想像に難くない。先ずは無事に続編を出してくれたことに感謝を申し上げたい。

一言で感想を述べると、

ティアキン、本当に素晴らしい続編です。

ブレワイをやった人は100%やるべきだと思うし、ブレワイをやったことない人はブレワイから通しでやって欲しい。その方が絶対によりゲームに没頭できるはず。

ゲームの内容についてつらつらと書くのも味気ないので、今回は「続編で感じた変化点とその良さ」に絞って書いてみようと思う。

続編では強くあって欲しい

ゼルダから始まる近年の名作オープンワールドゲームやアドベンチャーゲームで、例えば「Horizon」シリーズや「Star Wars」シリーズのような最近続編の出たものを遊んだときに個人的に大事にしているのは、前作に比べていかに主人公が成長、進化しており、それがゲームシステムに出ているか。と言う点だ。

ティアーズオブキングダムのリンクはゲーム開始時は最強フィジカル(体力もがんばりゲージもブレワイの最大値)の状態で登場し、オープニングで瘴気に侵され、フィジカル面で前作ブレワイと同じ体力とがんばりゲージになる弱体化を喰らうことになる。そして、ゲーム中のリンクはハートの器やがんばりの器を獲得することで、身体を侵す瘴気を緩和していくという演出になっている。

この手の「続編で主人公が能力を失う」という演出、設定は個人的には気になる部分で、たとえば「キングダム ハーツ」シリーズでは主人公のソラが毎作品初期状態となる設定にはこじつけ野村Dのこだわりがあったりする。ただ、それでひとつ気になることとしては、例えば「魔法の使い方を忘れる」とか「機械が初期化される」とかそれは一定の理解は示せるものの、「身体の使い方を忘れる」という点は正直あまり理解できない。そもそも運動知能は忘れ難い能力であるからだ。そのため、続編で「前作でできていたアクションができなくなる」というのは個人的にかなりモヤっとするポイントでもある。KH3Dで身体の使い方をトータル忘れてKH3でフラッシュステップができなくなったお前のことを言ってるんだぞ、ソラ。

その点、ブレワイシリーズのリンクは、フィジカル面が弱っているというだけで、自らがゼルダ姫の護衛として培ってきた各種武器を扱うスキルは100年の眠りから醒めたところで衰えは知らず、また続編のティアキンでも武芸面は従来通りのアクションが可能であることから、そのブレなさがかなり好きな点でもある。逆に言えば、他の同ジャンルのゲームほど基本アクションからの派生行動が少なく、またスキルツリーがないため、アクション面では単調ではあるのだがプレイしている間は特に気にはならないというちょうどいい塩梅だと思う。

超文明を超越する

ゲームを始めて、プルアパッド(前作のシーカーストーン)を受け取りゲームを進めると、前作のプレイヤーなら「リモコンバクダンがない…?」と気になるだろう。そうすると丸腰でどう戦えば良い?と非マスターモード経験者のライト層はそう思ったはずだ。

今作は、前作のシーカー族のオーバーテクノロジーをさらに超えるゾナウ族の技をもってして、ゲーム性を進化させているように感じた。改めて前作と今作のテクノロジーを書き下してみると

【ブレワイ】

・リモコンバクダン(衝撃波を出す)

・ビタロック(物体を止める、力積を与え運動させる)

・マグネキャッチ(金属部品を運べる)

・アイスメーカー(水面に氷柱を建てる)

【ティアキン】

・ウルトラハンド(なんでも運んでくっつける)

→ブループリント(製作物をリビルドする)

・スクラビルド(武器に素材をくっつける)

・トーレルーフ(天井を抜ける)

・モドレコ(対象物の時間を戻す)

前作と今作で違いを述べるのであれば、前作は「現実の物理法則や物性、相変化」といった点から着想を得たスキルになっているのに対し、今作は「物理法則を超越した何か」を扱っている。 ウルトラハンドやスクラビルドについては後述するが、私が今までに経験したオープンワールドゲームで、少なくとも公式に壁抜けができるゲームはなかったため、チュートリアル的な要素を経たところで、道中や祠でトーレルーフを使う発想に慣れるには時間を要したし、移動面で使うだけだと思ってたモドレコで敵の投石を跳ね返したりできると知ったときはそれこそ自分の頭がイワロック並みに堅いことを自覚したものだ。

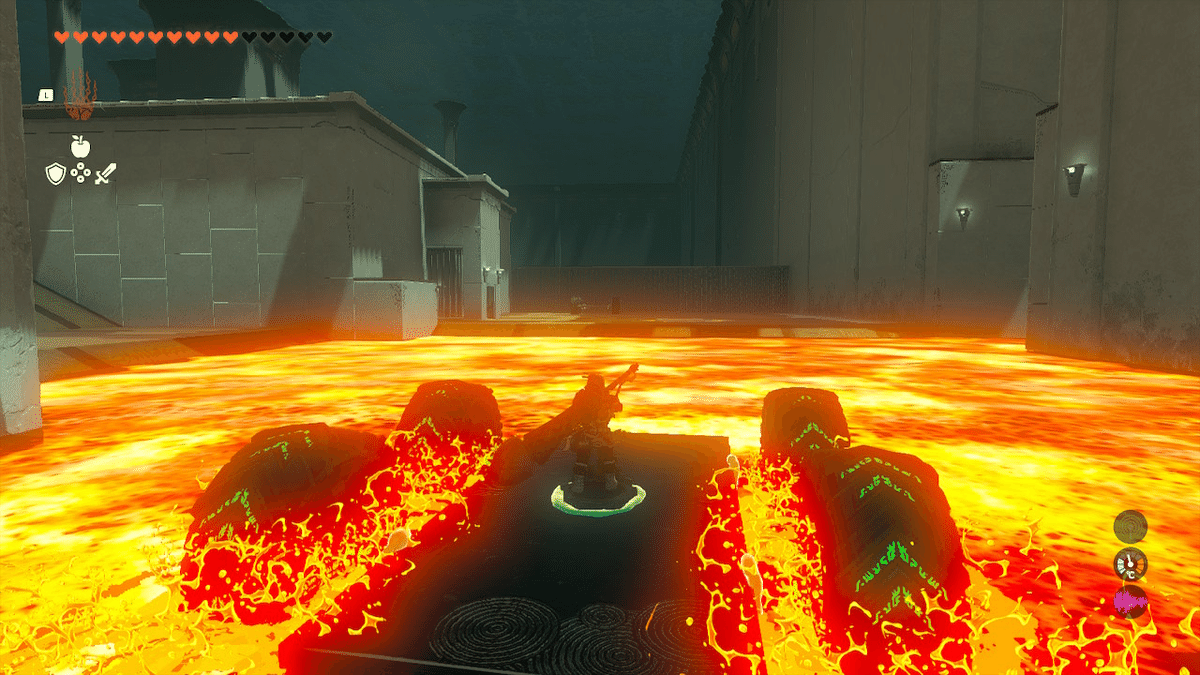

その分、本作の物理面はゾナウギアと言われる不思議な動力で動くメカにより前作からさらに拡張性が出ている。グライダー、タイヤ、ロケット、扇風機などの移動面をサポートするメカから、火、水、氷、雷、果てにはレーザーや大砲など実にバリエーションが豊かで、それらをウルトラハンドやスクラビルドで組み立てることで探索の幅、戦闘の幅が前作よりも段違いで広くなっており、文明の技術レベルの差がゲーム性の差にもあらわれているように感じた。

スクラッチ&ビルドの妙

今作の目玉システムでもある「ウルトラハンド」および「スクラビルド」により、何もかもが面白くなった。ゲームを始めた当初はゲームの誘導のままにスクラビルドで石斧を作ったり、倒した敵からゾナウ武器のパーツを拝借して戦ったり、ウルトラハンドで動力付きのイカダを作ったりとシンプルなものを作ってはうろうろしていたのが、ゲームを進めることで「この組み合わせはどうだろう」「こんな乗り物を作ってみたらどうだろう」「こんなメカを作ったらどうなるだろう」と、「とりあえずやってみる」の精神がプレイヤーにどんどん浸透してくる。

プレイ当初はリモコンバクダンがないとか、剣が壊れやすいとか、敵があからさまに前作より強くなってるとか不安な気持ちになってくるのだが、スクラビルドを理解すると途端に戦闘面が楽しくなってくるし、前作より敵が強くなってもこっちがそれ以上に強くなっているという実感が次第に爽快感に変わってくる。正直なところ、前作はどちらかといえば武器や矢弾の消耗を考え戦闘は避けて通るようなプレイングになりがちだったのだが、今作はそのあたりの遠慮を無くすような設計になっていて良かった。

また、ゾナウギアを組み合わせてこんなものを作りました!というのを気軽にSNSにシェアできるのも非常に良い。前作であれば物理法則をハックした高速移動や華麗な戦闘テクニックがSNS映えしがちではあるが、今作ではウルトラハンドで意味のなくて面白いもの、実用性のあるもの、ただただコログを虐めるだけのマシーンなど「ゲームを遊ぶ面白さ」をより外に発信しやすくなっているのも今の時代にあったゲーム設計だと思った。個人的に一番感銘を受けたゾナウギアは、組立品の姿勢を水平に保つ「おきあがりこぼし(倒立振子)」で、ものを射出するカタパルト的な活用から、歩行ロボットの製作までできてしまうという。開発側にロボット設計とか制御器設計してた人絶対いる(確信)

さらに大きくなった探索のスケール

あまり事前情報を仕入れずにゲームをはじめたので、開始当初は「今作は空と地上で遊べるんだな〜」と思って地上に降りると、地上と同スケールの地下世界があることに先ず驚愕した。前作は120時間程度のプレイでまだマップで訪問していない場所もたくさんあったのに、今作では一体どうなるんだと途方に暮れた。最初はその仕様から地底世界にはあまり立ち入ろうとしなかったのだが、破魔の祠と根の位置が対応していると知ったその時から20時間くらい地底に潜り続けてひたすら根を解放し続けるというプレイングに変わった。

古代文明の残滓が残る空中と地底の探索が新鮮な分、地上はどうかと言えば、見た目はほとんど前作と同じくであるのに、井戸や洞窟といった「空から見えづらい探索要素」が追加された。これらもこじんまりとしたものから長い通り道になっているものまで様々なタイプがありゲームの個性づけに一役買っているし、天気や時間帯など前作からある環境変数をギミックやチャレンジに入れてあるのは良いと思った。ただ個人的には真面目にゲームを作りすぎているせいか、洞窟内が常に湿気って壁登りがし辛いというのがストレスになってはいた。というかカワズ装備が滑りを完全に抑制できないのがちょっと残念…。

リンク全振りシステム、再び

今作のストーリーは、開幕にゼルダ姫とリンクがハイラル城地下のゾナウ文明の残滓を調査している過程で、ゾナウ文明の時代に封印されたガノンドロフに襲われ、ゼルダ姫は行方不明となり、退魔の剣を破壊され敗北したリンクは瘴気に犯された右腕をハイラル王国初代国王ラウルから移植され、天空で目覚める。そこからリンクは瘴気に侵された自身の快復と、ガノンドロフに通用しなかった退魔の剣を取り戻し彼を倒すというゴールに向けて探検を始める。

地上世界はガノンドロフ復活の影響により瘴気に侵され、金属製の武器が劣化し、ゾナウ文明の残滓が溢れる天変地異が発生し、ティアキン世界の各種族(リト族、ゴロン族、ゾーラ族、ゲルド族)の生活もその影響で不便を余儀なくされており、それらの問題を英傑の子孫たちと解決し、その問題の根底にある「封印戦争」が何だったのかを知ることになる。

前作はリンクと同じ時代に生きた英傑たちの思いを継いで厄災ガノンを倒すというエモいストーリーだったのだが、今作は英傑の血を引いた、今を生きる英傑たちとの協力していくスタイルとなる。エモさで言えば前作には届かないものの(というか英傑たちの詩がエモすぎる)、各族の未来を担う若者たちの前作からの成長(ゴロン族のアイツは知らん)を感じられてよかったと思う。

そして、ブレワイのときにも感じた「リンクに全てを託すシステム」は、破魔の祠の成長システム、退魔から破魔へと剣を強化するために100年どころか悠久の献身(犠牲)を選んでしまったゼルダ姫と、さらにスケールアップしており、この世界でいかにリンクが突出した存在であるかを改めてわからされたように思う。

おわりに

近年は名作オープンワールドやADVの続編が多く出ており、プレイするユーザーたちも続編に対する期待が上がっているのは間違いないし、私もその1人である。その点で、ティアキンは間違いなくその期待に応える作品であると思うし、リリースに6年かかっているのも頷ける。ブレワイのときからも感じていたが、このシリーズの特に凄いところは、あらゆる設置オブジェクトには何かしらのの意味を込めてあることが殆どで、またそこらへんのNPCの反応も一通りだけといった無機質なものではなくフラグ管理がされていることだ。数あるオープンワールドゲームの中でも、グラフィック面ではどうしても割り切らなければいけない分、細かいところまで手が加えられてるというのをユーザーに感じさせるのはこのシリーズが唯一無二だと思う。楽しかったです。

前作のようなDLCがあるかどうかはわからないが、前作の英傑たちの詩で大事な役割を果たしていたカッシーワが不自然にいなかったのが気になるので、何かしらの補完は出るのかなとは思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?