【切り絵の森美術館】企画展「前田尋きり絵展 創作の軌跡」を見に行く

はじめに

少し日が経ってしまいましたが、5月の大型連休の狭間に身延町にある山梨県富士川クラフトパークへ出掛けました。

園内の切り絵の森美術館は企画展「前田尋きり絵展~創作の軌跡 きり絵に刻まれた心のふるさと 四季の詩~」(2024.3.23~6.23)が開催中でした。また、こちらも公園内のバラ園が有名で、訪問時は開花が遅れていましたが、見事に咲いている場所を探して楽しんでまいりました。

富士川クラフトパークについては、こちらの記事をご覧ください。

前田尋きり絵展

切り絵の森美術館は、2010年(平成22年)に開館した切り絵専門の美術館です。2つの常設展ギャラリーと企画展ギャラリーで構成されています。

①道の駅ギャラリー(常設展)

②時計台ギャラリー(常設展)

③芝生ギャラリー(企画展)

企画展ギャラリー料金(700円)と常設展ギャラリー料金(500円)は別になっております。今回は企画展ギャラリーのみ観覧しました。

企画展ギャラリーでは、1人の切り絵作家の作品を展示紹介する展示を開催します。企画展「前田尋きり絵展~創作の軌跡 きり絵に刻まれた心のふるさと 四季の詩~」(2024.3.23~6.23)は、50余年のキャリアを持つ前田尋氏の作品を春夏秋冬のテーマごとに展示するものです。

展示作品はおよそ80点になります。また、本展の作品は撮影可能となっており、SNSへの投稿も可能とされています。

前田尋氏は、1949年(昭和24年)丹波市の生まれで、日本のきり絵の先駆者である加藤義明(1931年~2010年、昭和6年~平成22年)に師事し、1970年(昭和45年)よりきり絵制作を始めています。

1978年(昭和53年)日本きりえ協会の設立から加わり、現在も常任理事など要職を務め、切り絵文化の振興発展に尽力しておられます。

1981年(昭和56年)から毎年個展を行っており、現在まで98回個展を開催しているといいます。

1988年(昭和63年)と1991年(平成3年)には南米アルゼンチンを取材旅行したり、1999年(平成11年)には南米ブエノスアイレスで個展を開くなど海外での活動もあるようです。

本展のための新作が2点あります。山梨県内の風景を描いた《赤沢宿の秋》(早川町)と《秋色の勝沼》(甲州市)です。「秋」の展示の中にありました。

加藤義明に師事

冒頭、前田氏が師事した加藤義明氏(1931年~2010年、昭和6年~平成22年)を紹介しています。師匠の紹介から入るというのは珍しいのですが、それだけ氏にとって加藤氏の存在が大切なのでしょう。それだけに、前田氏は後継者としての高い評価を得ています。

加藤氏は生涯で大阪をテーマに作品を作られており、年配の方ならNHKドラマ「けったいな人々」(1973年)のタイトル画で有名といいます。

春

前田氏の作品は50年間の制作の中から、季節ごとに分けられて4つのフロアで展示されています。まずは「春」からです。

展示室を入ってすぐに見事な桜の大型作品があります。

続いて《るり渓》、《嵐山の桜》など京都の風景です。

《嵐山の桜》2000年

3月の大山(鳥取県)とその隣には、川柳同人誌「川柳塔」の表紙画に使われた《鶴見緑地の春》と《瀬戸内の春》です。

《鶴見緑地の春》2002年

《瀬戸内の春》2018年

その隣には、大阪梅田のショッピングビル「HEPナビオ」の夕日と観覧車の風景です。

《桜の山中渓》は大阪最南端の駅の桜で、作品集「なにわ大阪風物詩」原画の1枚です。

《引田醤油蔵》は「川柳塔」表紙画で、ベンガラの赤い蔵を描いています。

《引田醤油蔵》2017

こちらには懐かしい里山の風景が大型の作品で並びます。

《大芋棚田の春》2023年

《桜へ》2014年

さらに山、川、木と自然を切り取った作品群です。

《流水》2008年

《中国白松》2017年

中央のガラスケースには、前田氏が使用している道具や下絵があります。

「きり絵」を作る手順があります。デッサンをして、次に下絵を描きます。下絵を基本に切る、台紙に貼るといった流れですが、作品を観るとたいへん地味で手のかかる作業です。

夏

続いて「夏」です。緑、川の水などがテーマになっています。

月夜の伊勢街道と千本杉です。

《朱夏千本杉》2006年

雰囲気ががらっと変わって、東南アジアを流れるメコン河を描いた作品です。

メコンの作品が続いて、京都丹波の里山の風景と大阪の港です。

《和知山里》2008年

《大阪湊》2004年

《夏の日》は高砂(兵庫県)で見た時が止まったかのような廃船、《大山ブナ林》、大阪府池田市の《ガンガラ火祭り》と続きます。

《大山ブナ林》1993

《ガンガラ火祭り》

こちらでは、ケースの中に下絵を展示しています。

《大きな民家》《夏の日草の中の小舟》の2作品です。

《夏の日 草の中の小舟》

さらに、原画から起こされたのが《夏の日》になります。

《東大寺松林》は衝立ての作品で東大寺の松林を描いています。

《丹波焼上り窯》はきりえを始め間もないころ描いた作品とのこと。《南京小路》は南京の路地の活気が伝わります。

《南京小路》2013年

川柳同人誌「川柳塔」の表紙画シリーズです。

《洞河温泉の夕》2019年

《万座毛沖縄》2020年

《柳井金魚ちょうちん》2013年

そして、突然ブエノスアイレスの街が現れます。

秋

続いて「秋」です。

大型作品は《みかん畑と金剛山》と《皇帝ダリヤ》です。

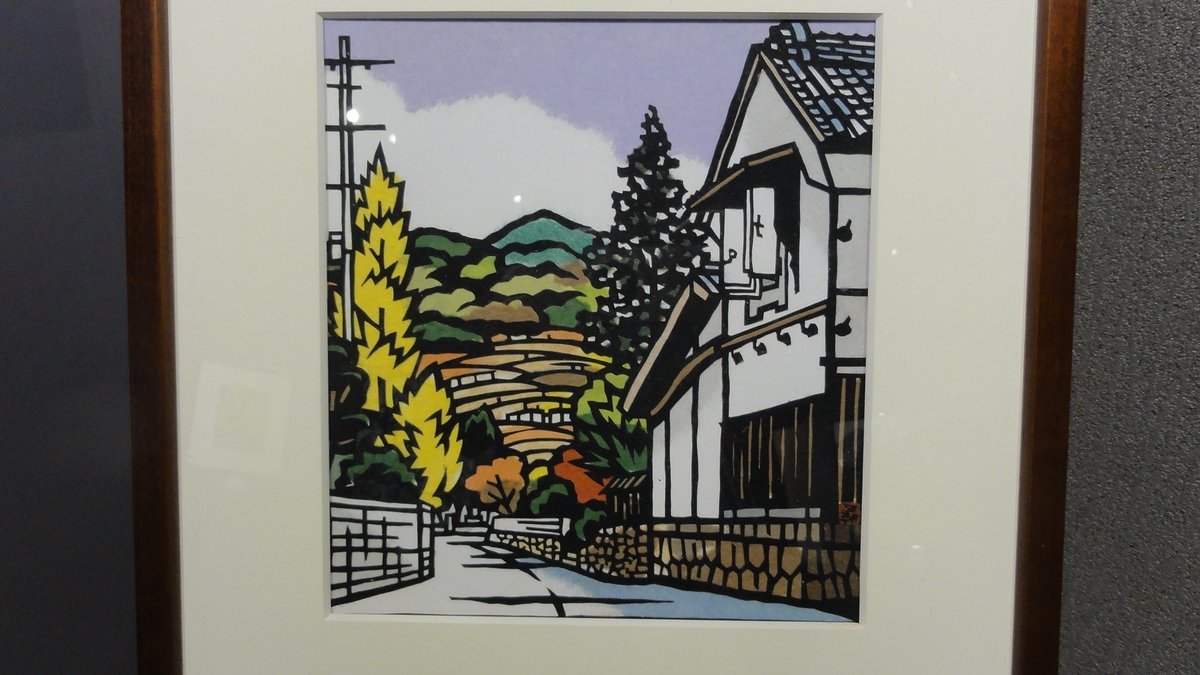

《赤沢宿の秋》2024年

《皇帝ダリヤ》2017年

《赤沢宿の秋》は本展の為の山梨を描いた新作の1枚です。赤沢宿(早川町)を描いています。急坂のある古い街並みです。

《能勢棚田の秋》は大阪には少ない棚田の風景を描いたとのこと。

《若狭蘇洞門》に描かれた若狭(福井県)の岩の造形は前田氏を引き付けるのだといいます。

倉吉(鳥取県)の明治町の路地裏の風景、その隣は、奈良県桜井市の《大和談山神社》と続きます。

《大和談山神社》2001年

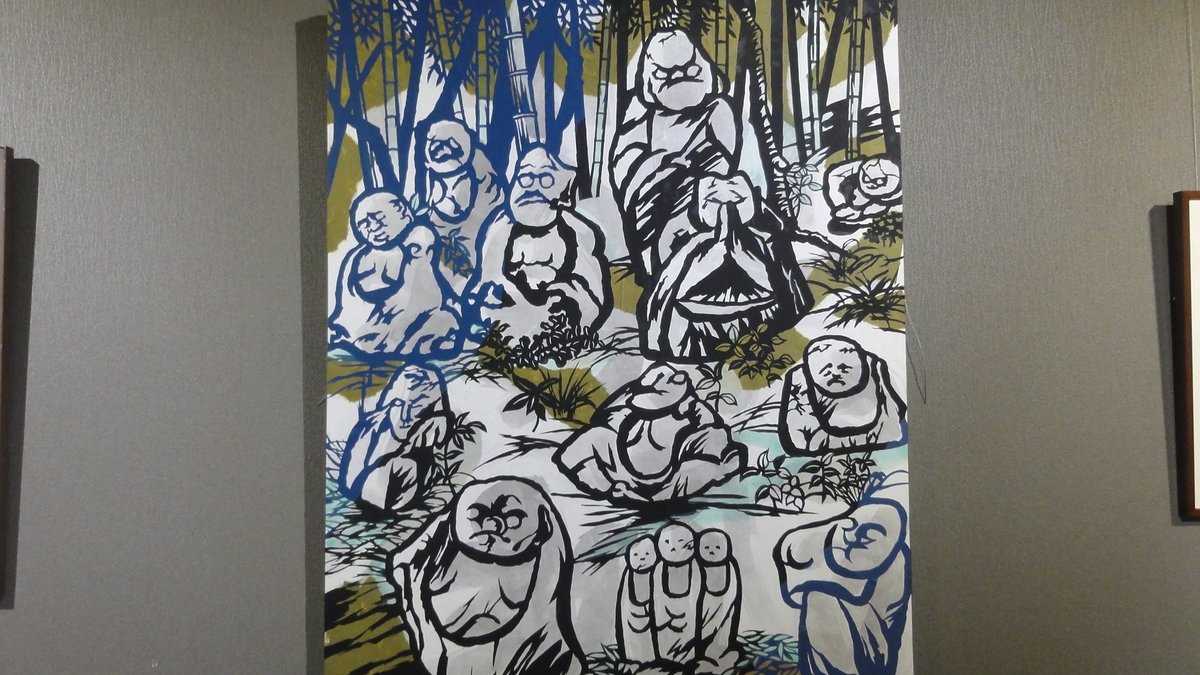

《羅漢寺》は大阪府和泉市の勝福寺(羅漢寺)の石像たち。

《御堂筋》のイチョウ並木とその隣は箕面滝は箕面市の名滝です。

《箕面の滝》2007年

《星のブランコ》は大阪府民の森にある人道吊り橋を描いています。《暗峠》は作品集「なにわ大阪風物詩」原画の1枚です。

《暗峠》

大型作品でモノクロの《東吉野旧街道》と、カラーで小型作品「川柳塔」表紙画が並びます。

《田沢湖の秋》2012年

《当麻秋色》2002年

《当麻寺西塔》2018年

《能勢の空き》2012年

《秋色の勝沼》も本展の為の山梨を描いたもう1枚の新作です。山に近い勝沼の紅葉の風景です。ワイン醸造所の蔵とのこと。

《竹を編む》と《アンデスフォルクローレ》は氏の作品には少ない人物作品です。

《アンデスフォルクローレ》2012年

冬

最後は「冬」です。

雪山や雪の集落を中心描かれています。

こちらは、余呉湖(滋賀県)のほとりの降りしきる雪の風景、隣は世界遺産にもなった、五箇山合掌の里(富山県)の集落です。

《五箇山の雪》2012年

続いて伊吹山(滋賀県)、駒ヶ岳(南信州)、アンデスと山の風景が続きます。

氏の故郷の丹波を描いたものです。このような景色も少なくなったといいいます。

屏風型の作品《ウシュアイアの港》です。ウシュアイアは世界最南端(アルゼンチン)の町でオリンピアの山には夏でも雪が残るといいます。

琵琶湖に関する作品が並びます。

伊庭内湖(滋賀県)です。琵琶湖の内湖の干拓により残された湖ですが、農村景観が残るといわれ近年は「重要文化的景観」として指定されています。

本展の本展のメインビジュアルである《ふりしきるⅠ》は、琵琶湖の北、余呉湖の雪の風景。

琵琶湖の岸を描いた作品と、隣は曽爾鎧岳(三重県)の景色。

《曽爾鋀岳》1996年

川柳同人誌「川柳塔」の表紙画シリーズは、雪の降る温泉や雪の積もる城跡などです。

《城崎温泉の雪》2021年

《白石 釜丸温泉》2014年

《白石城風景》2016年

こちらも、川柳同人誌「川柳塔」の表紙画、兵庫県南方のスキー場とのこと。

姫路の小港の路地と豪雪に包まれた智頭町(鳥取県)の集落。

《雪の朝 板井原》2009年

雪の山頂、雪の舞う遺跡、風花の町と続きます。

《池上曽根史跡公園》2008年

《風花 穂谷の町》2008年

こちらは雨に包まれた天空の城こと竹田城跡です。

最後は《マルティアル氷河》です。南米アルゼンチンの南端の町ウィッシュアイアから30分ほどで行ける氷河とのこと。

バラ園(和のガーデン)

こちらのバラ園も県内有数の名所です。訪問時は5月初めで中央のバラ園は開花が遅れていました。

それでも、「アートスクエア」という蔵造り風の体験工房の建物が並ぶ辺りは「和のガーデン」と呼ばれ、見事に咲いていました。「和のガーデン」は、和の雰囲気をもつバラと日本で作られたバラの品種で構成されています。

アートスクエアの建物に沿って弧を描いており、さらに「白の庭」といった具合に色別に品種が植えられており、その色は白、黄色、紫、ピンク、赤と分けられています。

「白の庭」と「黄色の庭」でしょうか。

いや、色分けされているようで、されていません。色分けなどどちらでもよいです。見事に咲いていたバラたちをいろいろと収めてみました。

イベント広場へ向かうスロープです。

おわりに

切り絵の森美術館は、自然や田舎の風景をまさに切り取った見事な作品展でした。関西方面を扱った作品が多かったのですが、季節とどこか懐かし気な風景はどこも同じだと感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?