【根津記念館】企画展「映水・棚町宣弘展」を見に行く

はじめに

山梨市に所在する根津記念館にて企画展「映水・棚町宣弘展-山梨を愛する作家たち―」(2023.10.28~12.17)が行われました。

根津記念館は東武鉄道の経営など、実業家として名を馳せた根津嘉一郎の生家です。一部の建物が国の登録有形文化財に指定されています。

根津記念館では、2023年(令和5年)4月より入館料を無料とする試行を行っています。ほかにも屋外映画観賞会や星空観察会など催しも行うなど、文化的建物の積極利用の姿勢が強く見受けられるようになりました。

映水・棚町宣弘展

根津記念館における日本画展は、2021年(令和3年)から始まり、今回で3回目になります。表通りに面して長屋門があり、その前にサインボードがあります。

映水

映水さんは、山梨県早川町在住。自然豊かな山の中にアトリエを構え創作されているとのこと。宗派を超えて寺院の天井や壁画を手掛ける絵師といいます。

棚町宣弘

棚町宣弘氏は愛知県生まれの風景画家です。どこか懐かしい地方の風景のほか、鉄道を扱った作品が有名です。また、作品には山梨の風景を描いたものも多くあります。

根津記念は入館料のやりとりはなく「どうぞ」と言われ入館できます。展示会場について受付で尋ねると作品は展示棟「八蔵」と主屋の中に作品があると案内いただきました。

展示棟「八蔵」

まずは「八蔵」へ向かいます。

園内の奥の蔵を再現した展示棟が「八蔵」です。中央に入口があり、左右で常設展示室と企画展示室に別れています。常設展示室は根津嘉一郎の業績を紹介するもので、本展のような企画展は企画展示室で行われています。

企画展示室に入ると、お二人の作品が向かい合って展示されています。まずは映水さんの作品がぱっと目に入ります。

《蔓草の網》と題された作品です。蔓草は古い経典によれば執着の比喩であるとのこと。執着を解けないのは人にとって苦しみが甘美であるのだといいます。

続いての作品《藤》と《桜》は富士川町の善国寺の天井画の下絵だそうです。中央の《蓮華千手観音》ですが、手には宝具や武器を持っているところを、あえて蓮華を手に描いたといいます。仏像を描くことの意味を見出した大切な作品とのこと。

続いて、襖絵《富士来光図》です。木目の中に富士と波打つ雲が描かれています。

向かい側の壁面には棚町氏の作品が並びます。

《時雨の家路》は師走の冷たい雨に浮かぶ都会の灯りはさながらイルミネーションのよう。

傘を差して足早に歩く人々そんな日常がきらびやかに写し出されます。

続いて6枚に分割された大作は《刻》(横浜市神奈川区)です。旧東海道の子安地区は漁村の姿があり東南アジアを彷彿とさせ、氏が何度も訪れる場所だといいます。

続いて、《斜景》(東京都荒川区)は都会の一画にある貨物線と冬の西日との一抹の寂しさを感じたものといいます。

たしかに、レールの切り替えポイントが交差する景色に郷愁が感じられます。

続いて山梨市内の景色を集めた、風景画です。とくに古い民家の残る山梨市赤芝地区などの魅力を絵で伝えます。

主屋

続いて主屋にも随所に作品があるそうで、そちらへ向かいます。

主屋は地主経営のための機能と居住としての機能を併せ持った建物です。登録文化財に指定されています。

土間

土間ですが、これは地主経営のための帳場です。象牙の鷲はもともとこの場所にあるものですが、帳場の上に映水さんの作品《白竜神波図》が出迎えてくれます。

《白竜神波図》とは、竜の中でも最も強いとされる白龍を描いたものといいます。

台所

続いて台所です。地下貯蔵庫や流しの横に冷蔵庫が供えられたり、2つの竈があるなどたいへん広く使用人など多くの人の食を預かっていたところです。

台所、風呂場、便所、仏間などは、これまでテーマにしてきた映水さんの「祈りのある暮らし」にふさわしい展示場所となったといいます。

《七面天女》は、映水さんアトリエからも見える七面山を描いたもので身延町と早川町の間にある山岳信仰の山です。

流しの上には、さりげなく彫刻作品が置かれています。

台所の竈です。作品は《竈神》です。

風呂場と洗面台

風呂場にはたいへんな存在感を放つ作品があります。木の断面に描いたのでしょうか。《新・莫妄想族》という作品です。「莫妄想」とは「妄想することなかれ」との意味だといいます。浴槽の上には植物と小さな仏像の彫刻が。

たいへん落ち着いた洗面台も作品の場です。

さりげなく花と寿老人の彫刻があります。

サイの彫刻と両側の睡蓮は《浄睡蓮池(赤)》と《浄睡蓮池(紫)》です。

映水《浄睡蓮池(紫)》2019

便所

当時のままの姿を伝える便所にも作品があります。《ベビー烏芻沙摩明王ちゃん》です。

仏間

仏間だった部屋です。根津家の仏壇のあった場所には仏像の彫刻が安置されています。

反対側には2毎の仏画《蓮華図(定栄山遠照寺蔵)》と《釈迦誕生図(定栄山遠照寺蔵)》です。蓮華には5つの徳があり修行者の理想の姿であるといいます。

二階

主屋の二階には書斎と座敷があります。

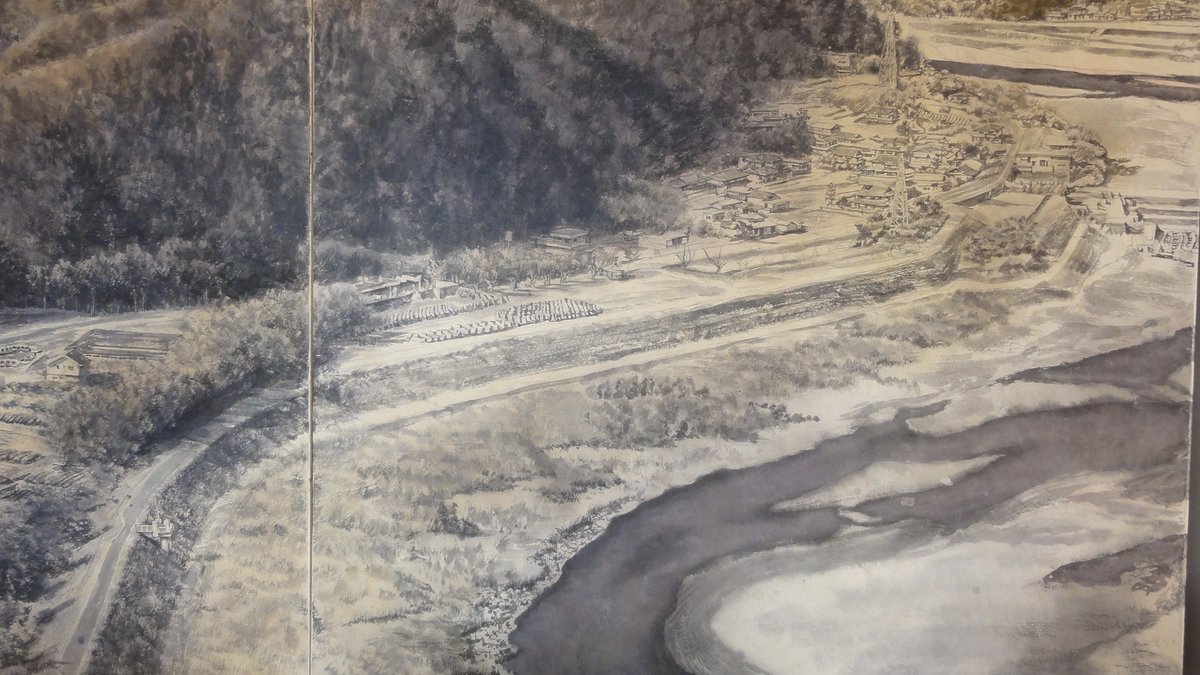

座敷は二部屋で両方にまたがる作品は、富士川流域をダイナミックに描いたものです。

一方こちらは、書斎です。

《愛のトンネル》は、菩薩をイメージした女性とウクライナの名所「愛のトンネル」を描いています。ウクライナへの侵攻が始まり描いた作品とのこと。描き終わるころには戦争が終わることを願ったといいます。「正義を盾に争いをやめられない人類たち」とあります。まさにそのとおりですね。

座敷の床の間に置かれた作品《鳳凰雲図》です。鳳凰は聖人君子によって世の中が静穏になったときにあらわれるといいます。また、赤、青、紫、桃、緑の金箔や金材を用いているといいます。角度により金箔の鳳凰と色の箔が輝いて見えます。

さらに作品が並びます。

映水《環~雄弁~》2015 (右)

映水《脱皮~執着~》2020 (右)

映水《転法輪印 インド》2019 (右)

終わりゆく紅葉

根津記念館の庭は紅葉の名所でもあります。建物に囲まれた中庭は師走に入ったとはいえ、異例の陽気で紅葉が残っていました。

おわりに

以上、根津記念館での日本画の展覧会でした。近年はこうした建築物の中で美術展を行うことが増えているように思います。文化財を通じ美術に触れる機会があるとはいいことです。

2024年(令和6年)はじめのnote記事となりました。昨年の積み残しにてたいへんに恐縮ですが、本年もよろしくお付き合いください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?