金田一少年に感謝を

「本が好きな子になるように。」そう願った母は、私が幼い頃、たくさんの絵本を買い与え、よく読み聞かせをしてくれた。しかし、自分で文字が読めるくらい大きくなっても、私は本を好きにならなかった。絵本は良いが、文字だけの本はしんどい。読書に苦手意識があった。

そんな私は、小学校で出される読書感想文の課題にいつも短編集を選んでいた。当時は『学校の怪談』が流行っていて、「トイレの花子さん」や「メリーさん」といった2~3ページの怪談話がいくつもあった。それらひとつひとつに、「怖かったです。」と同じような感想を書いて、数を稼いでいた。読んでコメントを書かなければならない先生は、困惑していたに違いない。

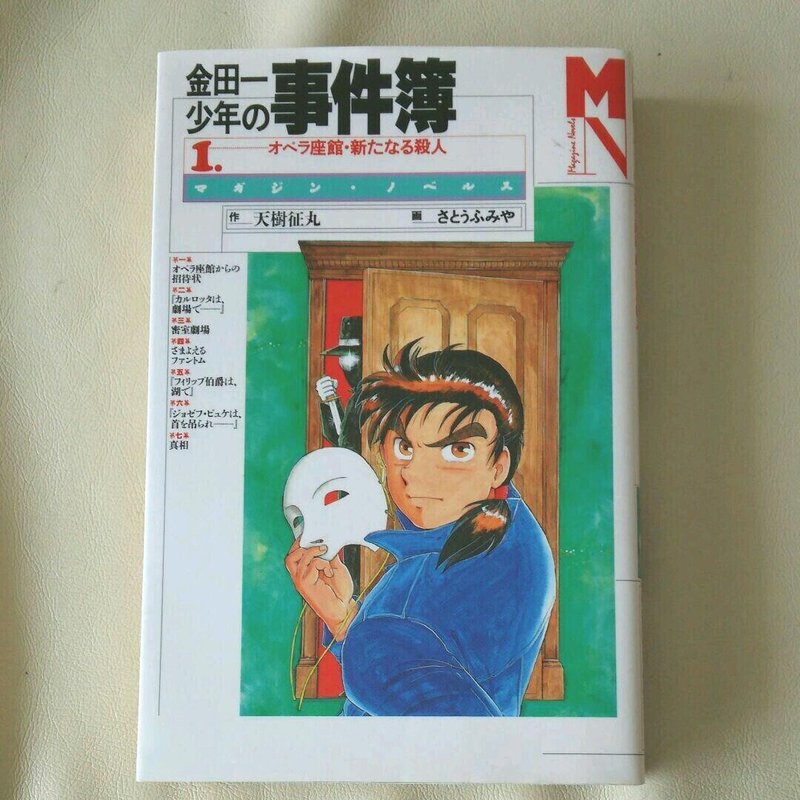

しかし、一冊の本をきっかけに、私は変わることになる。『金田一少年の事件簿』だ。この作品は前からテレビで見ていて好きだった。

小学4年生か5年生の時だったと思う。ある日、『金田一少年の事件簿』の小説を同級生が持っていた。分厚い本に小さい文字。興味はあるけど、最後まで読める気がしない。でも、その子は「めっちゃ面白いから!すぐ読める!!」と、言う。「……ほんまかな。」訝しがりながらも、翌日母に頼んで、同じ小説を買ってもらった。

同級生が言っていたことは本当だった。いざ読み始めると、頭の中で登場人物たちの声が聞こえ、目の前で事件が起こった。ハラハラドキドキしながら読んでいると、夕飯に呼ばれて中断するのさえ惜しく、気が付けば400ページ近い本を、一日で読み終わったのだ。

これが自信になった。私は分厚い本も読めるんだ、と。私に自信を与えてくれた金田一少年には感謝しかない。

400ページ読めたら、あとはもうどれほど長くても同じだ。私は本の分厚さに怯まなくなった。次々と、他の『金田一少年の事件簿』シリーズを読破し、その後はおこずかいを片手に、ひとりで本屋に行くようになった。子供向けコーナーには足を運ばず、一丁前に大人と並んで本を物色した。

こうして、私にとって本は「親に買ってもらうもの」から「自分で買うもの」になり、読書は「感想文のためにするもの」から「したくてたまらないもの」になった。その後、私は常にバックに本を入れ、いつも何かの本を読んでいた。大学では文学部国文学科に進んだ。社会人になってからは、小説だけではなくビジネス書も読むようになり、本を通して知る世界が広がることに、ますますのめり込んだ。

それが、妊娠をきっかけに、本を読まなくなってしまった。正確には読めなくなったのだ。妊娠休暇中は、時間があるからたくさん本を読もうと思っていたのに、ホルモンの関係か、活字を読むと異常に疲れて、全く集中できなくなっていた。いざ長女が生まれてからは、連日の寝不足と育児に追われて、本を手に取る余裕など全くなかった。次女が生まれてからは、本を読みたいと考える暇もなかった。あれだけ本が好きだったのに、ふと、本と離れた生活を送っている自分を悲しく思った。

だから去年から、毎月1冊は本を読もうと決めている。でも、今私はドイツに住んでいて、日本語の本は簡単に手に入らない。電子書籍なら不自由なく楽しめるのだろうけど、私は紙の本がいい。仕方がないから、既に本棚にあるものの中から、毎月選んでいる。

すると、気付いた。本は一度読んだくらいじゃ、ほとんど忘れてしまっていることに。小説でもビジネス書でも、読んだこと自体は覚えていても、内容はほとんど自分の中に残っていない。なんだか悲しい気もするけれど、だからこそ2回目、3回目と読んでも新鮮だし、楽しめる。一部内容を覚えていても、時を経て、解釈が変わったり、著者の主張が自分の体験と結びつけて理解ができるようになったりしている。

やっぱり読書は楽しい。たとえ以前のようなスピードや量を読めなかったとしても。そして、同じ本でも読むたびに違う発見があるのだから、何度でも読みたい。さらに、感じたことや学んだことは自分の言葉にして書き出しておきたい。そうしないとまた、忘れてしまうから。小学生の時は面倒だと思っていた読書感想文の目的が今となってはわかる。読みっぱなしにしてしまうと、その時の「面白かった」だけで終わってしまう。それでは勿体ない。

「娘たちにも本を好きになってほしい」私は今、いつかの母と同じ思いを抱いている。最近、長女は平仮名を覚え、たどたどしく絵本のタイトルを読み上げて嬉しそうにしている。その調子だ。そこから始まって、どんな分厚い本でもひとりで読めるようになるのだから。自ら本を読みたいと思うようになってこそ、本を楽しめるようになる。本には色んな人生や知らない世界が広がっているよ。そんな思いを秘めながら、今日も私は娘たちに母が本を手にしている姿を見せよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?