書くこと、書かないこと

4月8日に北米で皆既日食があった。

わたしの住んでいる場所では99%の部分日食で、お日柄もよくしっかり観測できて、おおおっと思ったのだけど、100%の皆既日食はやはり全然別物だったようだ。

州の一番南側の地域は皆既日食のゾーンにばっちり入っていて、モントリオールをはじめいくつもの街からテレビの生中継をしていたらしい。夜のニュースで見たが、皆既日食の瞬間には太陽が真っ黒になり、あたりが夜明けのようにふうっと暗くなって白いハロが輝きはじめる。見ていた人々は歓喜の雄叫びをあげていた。夏フェスやコンサートの歓声は聞き慣れている方だが、皆既日食に対する人々のそれは、別の次元の狂気をはらんでいると感じた。なんというか…動物的な反応のような、宗教儀式でのトランスのような、なんとも形容しがたい今まで聞いたことのない種類の恍惚の叫びだった。わたしもそこにいてあれを見ていたら、我を忘れて獣のように吠えただろうか。

アメリカでは一部のメディアが数日前に珍しく東海岸で起こった地震と日食を結びつけ、不吉な感じでやいのやいの騒いだようだが、ケベック州内での皆既日食の扱いはわりと祝祭的だったという印象がある。日食の1ヶ月くらい前には教育委員会から「日食の当日、学校は普通にありますからね」と通達があり、わざわざ言うことでもなくない?と思ったのだけど、実際のところ、日食のあった月曜に休みをとり週末にくっつけるかたちで三連休にして、わざわざ皆既日食ゾーンまで出かけていった人たちもかなりいたようだ。安全に観測するための専用のサングラスも早々に売り切れていたりした。

その日はレコードプレス工場のパートの日で、みんなでわいわいと日食を見られるかなと思いきや、なんだかんだあってBとふたりだけで日食を見た。Bは日食観測用のサングラスを持っていて、見る時に貸してくれた。わたしはレコードの穴から日光を通した影を地面にに写してみたら、ちゃんと穴がクロワッサンの形になったので内心ドヤってしまった。

Bとわたしの他にも、近隣の会社の人たちがわらわらと外に出てきてみんな空を見上げていた。Bは携帯で写真を撮りたくないと言って(謎)、フィルムのカメラを持ってきていた。でも全然本格的なカメラじゃなくて、90年代とかにいちばん普及していた当時で10000円以下の量産型タイプのやつで、こんなの今どき持ってるんだ…と思った。逆にレアで高価だったりするのかな。いやあ、そんなことないよな。ほんとこの人なんか変わってる。2、3枚くらい撮影してから、うまく撮れたかどうか分かんないなと言っていた。分かんないね。現像してからのお楽しみだね。

日食で暗くなるのって、太陽が高いままだから明度の下がり方がなんか独特だった。空が青いままで、風景に透明なグレースケールがかかっていくような感じ。明るいのに暗い。夕焼けみたいに赤くならなくて、天気の悪い日の暗さともちがう。太陽がいちばん細くなる直前には空気がかなりひんやりしてきたので、太陽のちからすげえ、と思いながらパーカーを取りに行った。同じくらい印象的だったのは、描写がとても難しいのだが、おそらく天体の動きによる何かが地上に投影されていて、風のような陽炎のような、わりと速いスピードの直線的なゆらめきがずっと地面に映っていた。無風なのに、それを見ていると風の強い時のような感覚がしたので、Bと一緒にひとしきり不思議がった。

テレビで後から見た皆既日食に比べたら、それほどの高揚も熱狂もなく、Bとふたり工場の前でまったりと「おー」とか「あー」とか言ってるうちにピークがなんとなく終わり、世界が少しずつ元に戻っていった。…終わったっぽいね、じゃ仕事に戻るべ、と言って、わたしたちはそれぞれの持ち場に戻った。そこはかとなくうっすらとだけ非日常的な、ほんの10分くらいの出来事だった。

今野ぽたさんが日記に書かないことについてXならびにnoteで言及しておられて、大変興味深かった。読んでからそのことについてよく思いをめぐらせている。自分の心がどんなに動いてもここに書かない出来事って確かにあるなあと思う。

特定の心理的な領域にかけられる揺さぶりが激しすぎると、口をつぐむしかなくて全然言葉にならないこともあるし、仮にためらいながら言葉を当てはめてみても、違和感がすごい上になんだか生々しくてうわあーとなってやめる。書こうとしている事柄をそおっと取り出してみて、それがまだへその緒か何かで自分とつながっていて、あわわとなって結局ひっこめる。言語化できるほどまだ客観的になれなくて、未消化というかあまりにも「見せたくない自分」すぎるのかもしれない。他人に付き合ってほしくない、自分の外側に出せない種類の感情がある。もしくは感情とも呼べない、こみあげてくる何か。

あとはちょっと赤裸々すぎたりインモラルだなと自覚しているタイプの気持ちとかも書かない。そういうものは真実で嘘じゃないし、感じてしまう自分のことは否定せずに受け入れるよりしょうがないとしても、自分の外に文字で記録して、他人の目が届くところに残しておくことは得策とは思えない。そのあたり自分なりのタブーがあるような気がする。大人なので秘めごとはあり、秘めごとなんだから秘めとくもんだろと思う。あくまで自分に関してのことだけど。

他には職務上知った個人情報などだろうか。でも人に言える範囲のささやかに面白いことはあり、自分ひとりでニヤついている。わたしの本業の一部は大学の入試業務で、担当する学部が学内でも1番か2番くらいに留学生が多く、世界中からありとあらゆるいろんな出願書類が集まってくる。

アフリカのどこの国だったかは忘れたけど、象とかライオンの写実的なイラストがついた成績証明書があって、おおーとなった。いかにもその国らしい生き物ということだろうから、日本で言えば鶴みたいなものか。

ルワンダの高校の卒業証明書には評価点がつけられていて、成績のいちばん高い評価「秀」が le plus grand fruit、英語にすれば the biggest fruit という表現なので、それを見るたびに…すいか…と思っている。

コンゴにボムピキリキ高校 (Bompikiliki) というのがあった。この仕事をしていて6年、本っ当にいろっんな学校の名前を見てきたけど、これがいちばんファンキーなやつだと思う。すごい語感。残念ながら今はどうやら廃校らしい。

とある大学の教授の自身のオフィスアワーについての記述。「時間外に来る場合はチョコレート持ってくれば面会可能です。でもDollarama (100円ショップ) のは却下。あんなのは何があっても買ったらだめ」すんげえ分かる、けどそれを学生に対してパブリックに言うんか。まあ往々にして大学の教授は変わりものが多いのだけど…

なんだかこういうのは、大昔の「はみだしYOUとPIA」みたいだな。中高生のころめっちゃ好きだった。それか昔の平和なTwitterかな。でも抜き出して書いちゃうと少しつまんなくなる。幾千とある退屈で無味無臭な出願ファイルの中に埋もれていたのを発掘した時にこそ、きらめくタイプの小ネタなのかもしれない。

あらゆる新譜を聞いているのに聴こえてこない周期に入ったようで、どれもなんだかピンとこなかったので、しばらくPostal Serviceの「Give Up」ばかり聴いていた。

Death Cab For Cutie(以下DCFC)のBen Gibbardが、2003年にバンド活動のかたわらでJimmy Tamborelloと組んだのがPostal Serviceで、アルバムはこの一枚きり。わたしがPostal Serviceを知ったのはリアルタイムの2003年ではなくその数年後で、それからDCFCを聴くようにもなった。

Sub Popからリリースされたこのアルバムは、それほどたくさんではないにしても一部の人たちに深く深く突き刺さり食い込んで、消えない痕跡を残していった。だからこそ何年もの間「Postal Serviceのセカンドはいつ出るの?」と本人たちがうんざりするほど聞かれていたわけで。

たぶん彼らにとってこのプロジェクトは、真剣な遊びのような感覚でやっていたんじゃないかなと思う。音の鳴り方からしても、冗談ぽいというかどこかクリシェみたいな傾向があって、ファミコンじみたピコピコ音に80年代のトゥクトゥン!みたいなふざけたシンセドラムを悪気なく重ねていたりするし、歌詞もどこかシニカルだけどおちゃらけている感じが強い。Ben Gibbardが同時進行で制作していたDCFCは、もっとセンチメンタルでストレートなインディロックだから、息の長いバンドとは作風も音楽性も違うものを、Postal Serviceで作りたかったんだろうなと思う、ひとつだけ。

このアルバム、全曲いいのだが特に好きなものを繰り返して聴いてしまう。Postal Serviceの代表曲である「Such Great Heights」は文句なしによくて、同じくらい好きな「Nothing Better」はヒロシ&キーボーの「3年目の浮気」の北米版で、「Clark Gable」はベースラインがキッチュで笑える、「We Will Become Silhouettes」はもともとは核戦争の歌なのだが、今聴くとコロナのロックアウトを予言していたみたいに感じる。MVも面白い。「Brand New Colony」は、前から知っている曲なのに最近妙に響く。今の自分のもやもやした気持ちが思いがけず救われたように感じて、車を運転しながら泣きそうにすらなった。

超個人的なツボでしかないのだが、Ben Gibbardの00年代前半の声には、エモとしか言いようのないせつなさがあって、高いキーになるほどひたむきな感じが強まりぐっとくる。この人の書く歌詞もいい。メロディにのっかるとシングアロングを誘発するキャッチーさもあるし、じっくり読めば感傷的でも知的でもある。うたの歌詞ってあまり難解さでこけおどしがきかないというか、シンプルさとリズム感に重きを置きながら語らなくてはいけないので、この人のソングライティング力はすごいと思っている。

Ben Gibbardはとあるインタビューで「Postal Serviceのアルバムが持っていた影響力を認められるようになるまでに長い時間がかかった」と言っていた。遊びの感覚を大事にしながら作られたものが、その明るさと軽さゆえに人々に受け入れられ愛されたのだろうが、反響の大きさが予想を超えた時には、作り手はたじろいでしまう。人々の熱烈なラブコールをおそらく意識的に無視して10年がたった2013年に、Postal Serviceはようやく初めての世界ツアーを回る。その当時のことを今も覚えているけど、カナダ東海岸にはトロントしか来てくれなくて泣く泣くあきらめ、もうきっと彼らを見ることは叶わないんだろうなと思った。

しかしまあそれが去年20周年だったということでPostal Serviceはまたツアーをやって、しかも今年もまだ続いていて、この5月にまたトロントに来る。しかも、同じく2003年リリースのDCFCの「Transatlanticism」と抱き合わせでのツアー… Ben Gibbardは以前から商売っ気を割と隠さない人だが、ここまでくると潔くさえ感じる。コロナで打撃を受けたのを挽回する気まんまんなのかなと思うし、確かに「Give Up」と「Transatlanticism」のバンドルはものすごく魅力的だ。だってあの2枚のアルバム全曲やりますってことだから。20年前にこの2枚のアルバムを聴きながら10代〜20代の時期を過ごした世代は、今この時点では年齢的にある程度の収入があり、しかも悲しいかなコスパというもので物事を測るクセがついてしまってもいる。その視点から考えてもこのライブのコスパのよさにはものすごい説得力があると思う。ちょっと想像するだけで絶対に楽しい、そのことが保証されている。あらかじめやることが分かっていて、あの名盤2枚ならがっかりする要素がないんだもの。そういう層をメインターゲットにした提案として、ここまで見る価値を確実に約束してくる「商品」はないんじゃないかと思う。

実際にYoutubeにこのツアーの昨年のライブの様子がいくつか上がっていたのを見たけど、そういういやらしい計算とかうっちゃって、とにかく一体感があって全員すごく盛り上がって楽しそうだった。お客さんもステージのメンバーも。コスパとかそういうこねくり回した屁理屈より、これ以上にシンプルで強い証明ってあるだろうか。いやない。みんなが疑いなく楽しくて、きっとずっと忘れないで覚えているだろうなという夜だ。

この調子だと2033年に30周年ツアーやるだろうか、と考えたけど、さすがに現実的に難しいだろう。ぶっちゃけ自分だってどうなってるか分からんし。そしたら実質これはラストチャンスなのか…5月のトロント、行っちゃう?どうする?という問いが、2週間ほど頭の中をぐるぐるぐるぐる回っていた。飛行機や電車、ホテルの値段を検索してはため息をつき、日をあらためて同じことをして、また数日後にまた調べて、というのを繰り返して、わたしはようやく自分の高まっていた思いがゆっくり衰えていくのを実感した。だって、ライブ以外の部分で、コスパ最悪すぎる。どんなに見たい気持ちがあって、ライブのチケットそのものは6千円程度でも、他のもろもろを計算すると7、8万円くらいかかるのだ。だからやっぱり今の自分はコスパで物事を測り、見合わないと判断したら忸怩たる思いであきらめざるを得ない。見たかったなあ、Postal Service。宝くじでも当たるか気前のいい人がくれるかして、10万くらい臨時収入があったら行くかも。休みだけは一応とった。

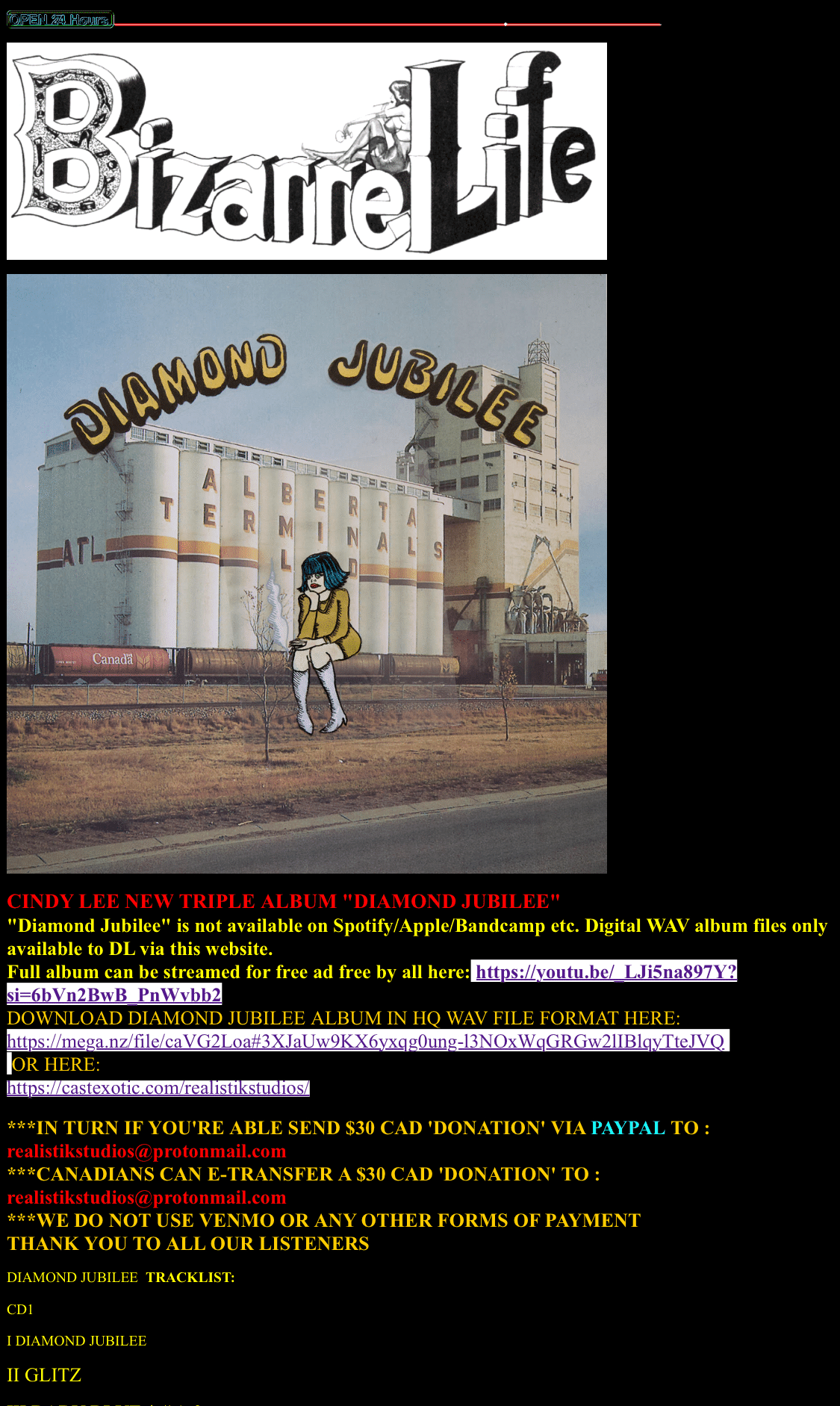

Cindy Leeというアーティストの新譜の話を3月の末くらいからXのタイムラインにちらほら見かけるようになり、わたしが音楽的に信頼している人たちの口からも名前が出ていた。

そのうちのひとりから「WomenのPatrick Flegelだよ」と言われ、ああ!となって聴いたところ、やっぱり良かった。Cindyという女性の名前のためにPatrick Flegelと結びつかなかったけれど、まぎれもなく「彼ら」だった。

Patrick FlegelがCindy Lee名義で活動する前に組んでいたバンドのWomenが好きだった。カナダのアルバータ出身のインディーロックのバンドで、リリースした2枚のアルバムの音はどちらも繊細で、ある種のかたくなさがあって、刹那的でひりひりしている。特に2枚目の「Public Strain」はわたしにとってずっとずっと刺さったままの棘のようなもので、ラストトラックの「Eyesore」は、いつも必ずわたしを同じ場所、同じ思いに引き連れていく。昔とても短い文にしたことがあるが、いつまでも癒えない痛みにこの上ない愛着を感じる。

なんてことを言いながら、彼らが少なからずつらい形でWomenとしてのバンド活動を終わらせた後のことは、そこまで律儀に追いかけていたわけではなく、Cindy Lee名義の音源もBandcampで何度か聞いたことは聞いた気がする。でもそれはほとんど忘れていたので、つまりそんなにピンとこなかったのだ。でも今回のアルバム「Diamond Jubilee」は、やっぱり特定の人たちをざわめかせるだけの不思議な魅力はあるように思う。Patrick Flegelが基本的にひとりで多重録音をしながら作り上げた「Diamond Jubilee」には、ざっくりとしたゆるさを感じる。それでも決して適当ではなく、よく練り上げられているとは思うのだけど、手編みのニットみたいなやわらかさと手作業ならではのばらつきが生み出す風合いのある音という感じがする。

いつの時代に作られたのかが分からないような、スタイルとしてはVelvet Undergroundのようなロックや60年代の映画音楽のようなセピアがかった楽曲が2時間続く。わたしはこの人のギターの、技巧的に上手いというわけではなくとも不思議に印象的なフレーズやリフがぐっと聴かせてくるところが好きだ。歌っているのと同じくらいにギターにこめられているものを感じる。Cindy Leeはドラァグの姿でステージに上がるのだが、ギターをちゃんと弾いてるドラァグというのがなかなか新鮮でかっこいい。丸山明宏の「黒蜥蜴」に影響を受けたって言っていたな。

WomenにしろCindy Leeにしろ、Patrick Flegelの楽曲を聴いていると、なにか生きづらさのようなものを抱えているざらつきを感じるのだけれど、作品を聴いていて暗くなったり憂鬱になったりはあまりしない。意外なほどだ。それどころか、痛みが力強さや美しさと同居していて、そこを表現したいのだなと思うし、それに救われる。

特定の人たちが「Diamond Jubilee」にざわめいたのは、おそらくこれが一切のストリーミングのプラットフォームからは入手することのできない形でリリースされたということも理由にあると思う。前出のキャプチャにあるようにTimes New Romanの赤や黄色のレタリングが90年代テイストあふれるPatrick Flegel本人のgeocitiesのホームページから、音源ファイルのダウンロードをするか、ページ内のプレイヤーで聴ける。Youtubeにも全曲広告フリーでアップしてある。つまり、無料で誰でもこのアルバムを聴くこと自体はできる。ただ、SpotifyにもApple MusicにもBandcampにもない。その本人のかたくなさが、ちょうどSpotifyの出した声明と時期が重なって、ひとつのアティテュードとして捉えられたような感じはある。「Diamond Jubilee」は大して入手しづらいということはまったくないのだけど、謎めいたミステリアスな感じが上増ししたようには見えた。本人は全然狙ってやってはいないと思うけど。リリース直後はトラックリストとタイムスタンプがあいまいで(改善済み)、意図された2枚組アルバムというよりは、一度再生するとそのまま聴き続けるかっこうになるので、次第に古いラジオをつけたら古い時代の音楽が流れてきたような錯覚に陥った。

ただ、「Diamond Jubilee」がPitchforkで9.1というすごい高評価をされていたのは正直うーん…という感じ。わたし自身すでにこのアルバムには愛着がわいていて、このゆるいオールドタイマーな世界観に浸ってしまうとなかなか抜けられない魅力があることはよく分かるのだけど、この良さって極私的なものというか、評価や分析をされるべきではないような気がする。壮大な文学作品ではなくパーソナルな日記、高級レストランじゃなくてしみじみうまいおばんざい、そういう趣きを感じているし、そんなに点数を稼げるような優等生で親切な作品じゃないと思うのだ。聴いていて冗長でなんかよく分かんない気分になる人もけっこういるんじゃなかろうか。曲の終わりがぶつ切りなのもいくつかあるし、似たような雰囲気の楽曲も多いし(肉じゃが、筑前煮、うま煮、おでん、みたいな)。でもそういう計算されていないところが、聴き手に過剰に媚びずに手作りされたDIYのこのアルバムの良さで、しかしそんなに言うほど「よくできたマスターピース」なのか、個人的にはちょっと疑問というか違和感を覚える。

ごく限られた範囲ではあれ、誰もがただで聴けるような形で公開された「Diamond Jubilee」だけど、サイト上で音源へのリンクを3つ貼り付けた後に「その代わり、もしできるなら30$寄付してください」という形で対価を謙虚にお願いしていた。「カナダの人はe-transferできます」と書いてあったので、それを使って30$送金した。e-transferはわたしも日頃よく使う送金メソッドで、よくワリカンの時や立て替えしてもらった時にこれで友だちに支払っているけど、アーティストじきじきに作品の対価をe-transferで送るのは初めてだった。確認画面に「振込先 : Patrick Flegel」と出たのが妙におかしかった。ああ、ほんとにひとりの人なんだな、そして今からその人の仕事に対するお金をダイレクトに送るんだな、という実感があった。備考のメッセージにThank you for the great album. と入れた。

Ben GibbardとPatrick Flegelのやっていることは、ほんとうに逆のベクトルなのだけど、どちらも音楽を生活の糧にしていく方法として矛盾しなくてありだと思う。みんなそうやって、音楽を作り続けながら生きていく方法を模索しているのだ。