Study45.ノアザミを色良く乾燥させる方法

かなりマニアックな今回の実験、ほとんどの方に取っては、お家で役に立つような情報ではありませんので、お気をつけください。「植物のPHによる色素変化」に興味がある方には、参考になるかと思います。

豊栄産野菜を使った商品開発に伴い「ゴボウの花を乾燥させる」という予定があります。春に収穫がおやすみの時期を迎え、ゴボウは花を咲かせます。その花が咲く前に、近種である「ノアザミ」を使って乾燥実験を行いました。

ノアザミの色素成分は「アントシアニン」で、紫色よりの色調をしています。この色を安定させるためにはどんな方法が良いのかを探ります。

試した方法は5つ。

色素を安定させるのに使われる素材はいくつかありますが、今回はその中から5つの方法に絞りました。まずは何も手を加えない「自然乾燥」、冷凍してから乾燥させる「冷凍」アルカリ性〜酸性の溶液に浸けてから乾燥させる「重曹水」「アンモニウムミョウバン水」「レモン汁」です。色素を安定させる、または色調を赤や青に寄せるには、PH値が大きく関わっています。つまりアルカリ性にするか、酸性にするか、ということです。

今回使う材料のPHは以下の通りです。

重曹水:弱アルカリ性(重曹事体のPH=8)木曽路物産株式会社 HPより

ミョウバン水:弱酸性(PH=3.5) 大明化学工業株式会社 HPより

レモン汁:酸性(PH=2)

1日溶液に浸す

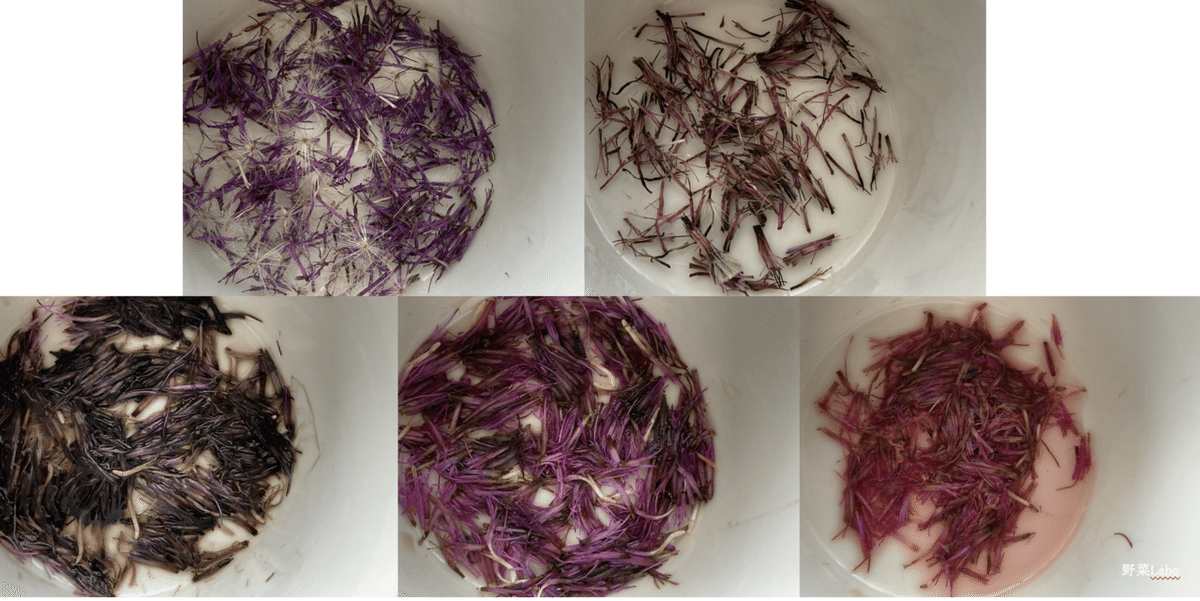

丸1日経過したものです。左上から「自然乾燥」、右上「冷凍」、下は左から「重曹水」「アンモニウムミョウバン水」「レモン汁」です。上は乾燥済で、下は溶液に浸した段階の未乾燥です。詳しく観察してみます。

重曹水はドブ色に

一番気になる左下の「重曹水」は一部紫色が残っていますがほとんどがドス黒いドブのような色になっています。真ん中の「アンモニウムミョウバン水」は元の色彩に一番近い色、右下の「レモン汁」は赤みが強くなっています。桜の実験でも使用したレモン汁ですが、「酸性にすると赤みが強くなる性質」がはっきりと出ています。色も安定するはずですが、乾燥後長く保存してみないと結果ははっきりしません。

下の方は茶色に変色

どの部分の色が変化しているのかを確認するため、無作為に選んだ花弁を上下揃えて並べました。左が「アンモニウムミョウバン水」右が「レモン汁」です。「重曹水」は見るのも嫌気が差すので観察を打ち切りました。色のグラデーションは様々ですが、共通して確認できるのは「下部」は茶色に変色しているということです。乾燥花弁として商品にする際は、下部を切り落とす必要がありそうです。続いて、1日溶液に浸したノアザミの花を2日かけて自然乾燥させました。

一番色良く乾燥できているのは左上の「自然乾燥」です。「冷凍」は「フジの花乾燥実験」の際と同じように色がくすんでいます。一番手のかからない「自然乾燥」が色良く仕上がったため、ノアザミについては溶液に浸す必要はなさそうです。ただし、長く色を持たせる必要があるため、引き続き色の安定性について保存しながらの観察が必要です。

乾燥させると綿毛になる

全ての花弁について言えることですが、乾燥させると下部が綿毛になりました。綿毛は食感に影響するので、採取する際に下部をなるべく切り取らない工夫が必要そうです。

ゴボウの代わりに行った今回の実験結果を踏まえ、ゴボウの花でも実験を行っていきたいと思います。商品になるかもしれないし、ならないかもしれません。これからの動きをお楽しみに。

最後までお読みいただきありがとうございます。頂いたサポートは「野菜のおいしい食べ方がもっと世の中に溢れるため」の活動や勉強のために使わせていただきますね。