現代のカテドラル(羅東文化工場/田中央聯合建築師 Fieldoffice Architects)

台湾の宜蘭(イーラン)県羅東(ルオドン)市に、異様な見た目の複合施設がある。遥か高き上空に大きな屋根がかかり、その屋根から細長い箱が釣られたような外観をしている。何も知らずにこの建物の写真を見たら、非現実的なCGに見えるのではないだろうか。

僕はこの建築がとても好きで、今まで繰り返し訪れた。行くたびに発見があり、また天候や季節が違ったりすると、違った魅力を放ち始めるため、飽きることがない。そこで今日は、この場所に通って、この場所で時間を過ごして自分なりに考えた、この建築の魅力は何なのか?を書いてみたい。

気づいたことが大きく5つある。先に発表すると、

これらを目次にして、順を追って説明したい。

工場という名前と形

まず、この建物の中身が何なのかというと、屋外部分に大きな広場があり、(2023年現在は)1階屋内部分にカフェ、サービスセンター、貸会議室、無料開放の勉強スペースが、2階には美術館が入っている。なので、普通に名前をつけるとしたら、美術館とか文化創造センターとかになると思うのだけれど、何故か名前の最後に「工場」という文字が付いている。中国語で「工場」とは「美術館」のことなんです、とかそういうことでもなく、工場とは我々日本人がイメージする工場そのままの意味。

羅東文化工場の公式HPに、このことについて説明があった。

本館以「工場」為名,是延伸早期羅東鋸木厰的概念,不論男女老少,各個族群皆可在這個多元的實驗場域中,獲得藝術及美感的體驗,因此,它不僅是一個藝文展演的設施,更是一個結合休閒及運動的優質活場域。藉由一系列的文化展演與創新活動,期許公、私部門共同參與合作,不僅培育宜蘭在地創意人才,也成為推廣當代的文創產業空間,開創獨特的宜蘭生活美學。

この建物の名前である「工場」とは、早い段階にあった羅東製材工場のコンセプトを拡張したもので、年齢や性別、さまざまな民族の人々が多様な実験場所で、芸術や美しさの体験を得ることができます。そのため、これは単なる文化の展示施設であるだけでなく、優れた活動場所で、レクリエーションや運動を組み合わさったものでもあります。一連の文化展示・講演や創造活動を通じて、公的および私的セクターが協力して関与し、宜蘭在住の創造性豊かな才能を育成するのみならず、現代的な文化創造産業の空間を促進することになり、独自の宜蘭ライフスタイル美学を創造します。

日本語部分は筆者とChatGPTによる共訳

「羅東製材工場のコンセプト」とあるので少し解説を挟むと、これは羅東という町の歴史から来ている。羅東はもともと木材産業で発展してきた町で、山で伐採した木材を、大きな川を利用して下流(町中)まで運び、水中乾燥させながら貯木していた。また、森林鉄道も併用して木材を行き来させ、橋などの木造構造物を次々と作り、製紙などの産業を生み出した。もちろんこの背景には、日本統治時代に台湾で勤務した人たちの功績があり、台湾産のヒノキは、日本の神社の建設に使われるなどしていたらしい。これらの歴史は、このページ(中国語)に詳しい。羅東の町中には、当時から続く木材卸売の企業が点在している。

画像引用元

先ほどの記述に戻ると、工場のコンセプトは「早い段階にあった」とある。おそらく設計者たちは設計段階で、この「文化工場」という名前でこの建物のことを呼んでいたのではないだろうか。そして、その呼び方が長い時間をかけて(設計初期段階から完成まで14年の歳月がかかったらしい)作るなかでその呼び名が浸透し、無意識のレベルで設計を押し進めていったのだろうと推測する。何故そんなことを思うかというと、この建物には僕らのイメージする工場そっくりな部分が存在するからだ。

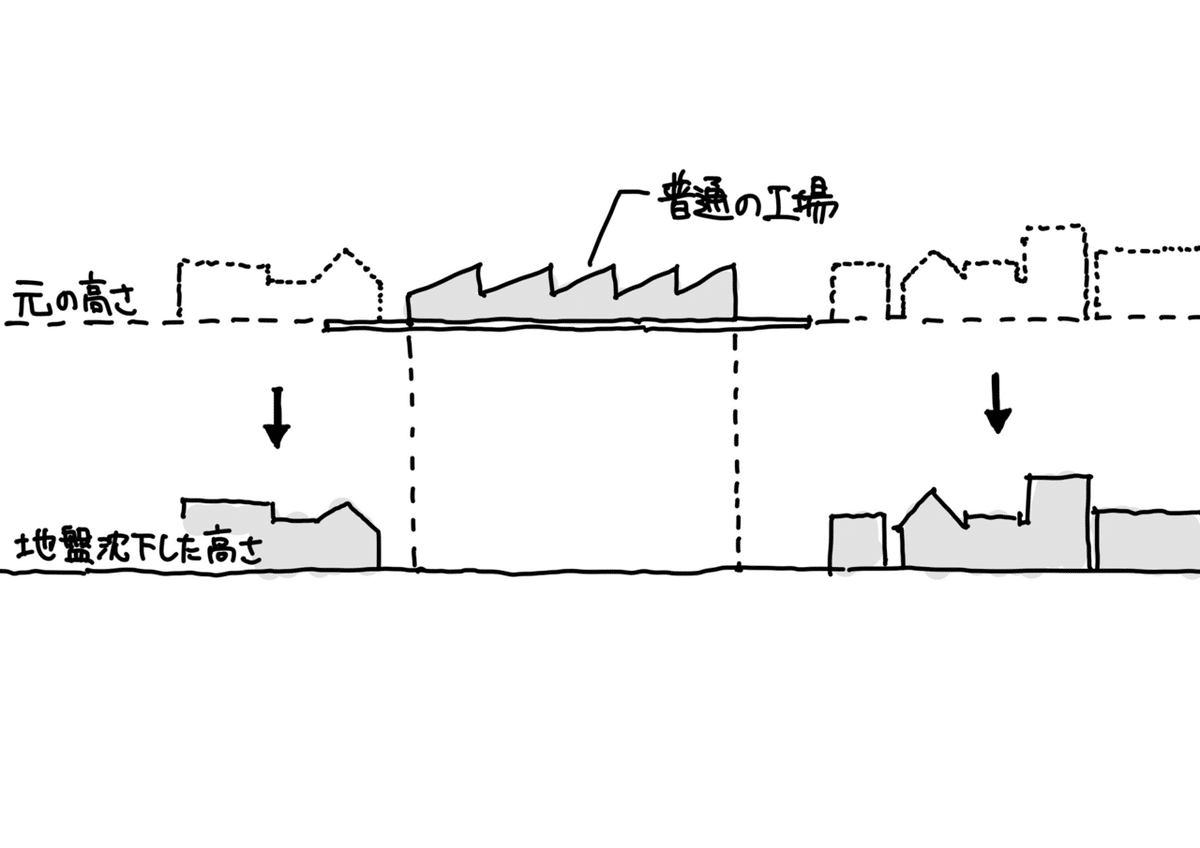

冒頭に述べた中空に浮かぶ細長い箱は、屋上部分がテラスになっており、大屋根の外まで歩いて行くことができる。その先から振り返ると、大屋根の上にノコギリ屋根の工場(のようなもの)が載っている。まるで、この工場を残して羅東の町全体が地盤沈下してしまったかのよう。工場の形同様に、下に太陽光を取り込んで快適さを保つという役割は勿論だが、工場っぽい見た目をしていることが重要に思える。つまり、ここが僕が面白いと思う理由なのだが、名前が建築の形を左右しているのだ。

鳥と魚のような関係性

先ほどの貯木場の写真を回転させて、羅東文化工場の写真とコラージュしてみた。こうして見ると本当にそっくり。

この大屋根の下にいると、光がキラキラと降り注ぎ、まるで水面下にいるかのような気持ちになる。なお、貯木場をコンセプトにしているということは、設計事務所と建築家の共著書『LIVING IN PLACE』(TOTO出版,フィールドオフィス・アーキテクツ+ホァン・シェン・ユェン,2015)にも記載が見られ、建築家自身によってプロモートされている。

僕自身の発見は、屋上部分に登ってボーッと下の人々を眺めていたとき。下階には真剣に踊りに励むおばさま方がおり、可愛らしいな〜と思いながらしばらくガン見をしていたのだけれど、誰一人として見られていることに気づかない。彼女たちはこちらの意識や視線とは無関係に、踊りに集中している。この、向こうはこちら側を気にしていないのに、一方的に観察できる関係性は、水槽を眺めているときのよう。もしかしたら、向こう側(魚)はこちらの存在に気づいているけれど、干渉されないことがわかっているため、無視できるのだ。この関係性はとても気持ちが良い。

また、その場所から横を見ると、周辺建物の屋根が見える。地上15mの視界を遮るものはなく、遠くの山まで見渡せて、自分が鳥になったかのよう。このように、ここを歩いていると、自分が鳥や魚になったような気分が味わえる。圧倒的な大きさの空白を都市の真ん中に作ることで、人間が人間以外になれる経験を提供している点が、もう一つの素晴らしい点。

建築を評価する基準はいろいろあると思うが、僕はその一つに「その建築があった以前のことが想像できるか?」をいつも考えている。いい建築(デザイン)はどれも、以前からその場所にあったかのように振舞っている。羅東の街にこの建築ができる前は、このおばさまたちはどこで踊っていたのだろう?この若者たちはどこで中国駒を練習していたのだろう?スケートボードを一緒に練習する家族は?屋根の日陰で昼寝するおじさんは?

風景の一つになっているどころか、風景を作り出している建築。それは単に大きさだけでなく、羅東の気候風土(夏は日差しが鋭く、冬の雨が多い)にあった選択がされているからこそであると思う。

天井面が立面

建築を作る際には、非常に多くの図面を必要とするのだけれど、その中でも基本図と言われる平面・断面・立面図は、建築の概要を伝える上で重要である。またその中でも、立面は、建築の顔とも呼ばれる部分で、建築物自体の印象を大きく決定する。簡単に言うと、人を見るときにまず顔を見てしまうように、建築を見るときにはまず立面を見てしまうのだ。それだけに、現代の建築家たちは工夫を凝らしてカッコいい立面を作ってきた。現在もまだその系譜の先にいると言っていいと思う。

そうであるにも関わらず、この建物には立面がない。ないというのは正しくないかもしれない。「空(くう)」という立面がある、というべきか。地上18mの大屋根の下に広場があり、人々はそこで過ごし、その向こうには町と空(そら)が見える。遠くから見ると屋根が目立つけれど、中で普通に過ごしていると、屋根は意識にのぼってこない。

この天井を見上げながら歩いていていたら、気づいたことがある。大屋根、その下の筒、そこから緩やかに伸びてくる階段、屋根を支える大きな柱など、パーツの組み合わせがとてもカッコいいのだ。しかも、歩みと共にその組み合わさり方が変化し、飽きることがない。ああこの建物の立面は上にあったのか、と妙に納得した。先ほど紹介した著書に、3m×2mくらいありそうな巨大な模型を机に載せ、20人ほどがそれを囲み、しゃがみこんでみんなで天井を見上げている写真が掲載されている。その光景を見て、この考え方は間違っていないように感じた。

カテドラル(大聖堂)との共通点

さらっと先述しているが、実はこの建物はなんと14年の歳月を経て完成させており、その間に県長が2回代わり、文化局長が6回代わり、政党は2回も変更している(ソースURL)。小学生がスーツを着て働き始める(スーツを着て仕事をしている台湾人は、日本で靴下を履かずに仕事をしている人くらい見ないが)くらいの時間が経過している。市民と一緒に育ち、通学や通勤の途中で羅東市の人々の目にとまり、長い年月をかけてこの異様な外観の建物が、いつの間にか当たり前になっている。どこかサグラダファミリアのような話だけれど、それ以外にも、中世に作られた多くの大聖堂は、数百年という時間のスケールで作られており、完成に立ち会える職人の方が少ないくらいだったと聞く。

そう考えると、それ以外にもまだ大聖堂との共通点が沢山ある。

・平日は行かなくとも存在を感じ、週末になると集まって活動をおこなうこと

・ときたま階段を登って屋上に出て、上から街を眺められること

・現地人も観光客も犬も鳩も、多種多様な対象に解放されており、多くの時間出入りの制限がないこと

・周辺建物に対して背が高く、遠くから見えるランドマークであること

また、この建物が見えた時の安心感、この建物の側にいる時の安心感は、大聖堂のそれにとても似ていることに気づいた。羅東文化工場の凄さは、その価値を現代における公共建築の設計競技で成し遂げてしまったことだ。その点においては、誇張抜きに、世界中で並ぶもののない現代建築の傑作だと思う。

左の画像引用元

コンセプトを固定しないこと

さて、今まで僕なりに考えた4つのすごい部分を述べてきたけれど、いよいよまとめに入る。というか、まとめなんだけれど、さらにすごい部分の一つとも言える。

それは、先に述べた4つが干渉しないどころか、お互いに価値を高めあっていること。貯木場と魚は、水というテーマでつながっているし、貯木場の木材の下にいるというイメージは、立面が上にあることを想起させる。カテドラルは町の中心に空(くう)を作り、人が集まる空間を作る。それは羅東文化工場の立面が空(くう)であり、屋根の下の広場を解放することとそっくりである。

更に付け加えると、4つどころじゃない。かつて木を運んだ森林鉄道をモチーフにした排水溝のラインが広場に走っていたり、運動場に立つコールテン鋼の光の塔の穴は、一本ごとに違う植物の葉を模した形をしていたりと、デザインの意図は汲み上げきれない。ひょっとしたら、設計者さえも全てを明確には説明できないのではないかと思う。

更に、更に言うと、この建物の敷地内に留まらない。同設計者が同じ町に設計した公共建築物は、同じ「大屋根」という共通点を持っており、羅東市全体に、市民活動の場所を提供している。

この、コンセプトを重ねること、固定しないこと、幅を持たせていることは、建築(と町)に多様性を生む。ただ一つの強い考え方で作られた建築物は柔軟性が低く、まるで、曲げたら折れてしまう鉄板のよう。しかしこの建築物は、布のように柔軟で、ちょっとやそっとのことで折り目がつかないし、破れないような柔軟性を獲得している。具体的に言うと、現代建築にありがちな「この場所にこんな張り紙をされちゃ、ここからのショットが台無しだ」ということが発生し辛い。それはそんなひ弱な建物を作る方が悪いのだ。布であれば、もし穴が空いたとしても、そこを補修して使えば良い。

羅東文化工場のことを考えていると、少し唐突だけれど、禅僧の描く「円相」を思い出す。中心は空白があり、途切れたり掠れたりした完全でない円。完全でないからこそ、そこに想像の余地が生まれる。意図的に不完全であり、意図的に、理解されることからずらされている。

画像参照元

例えばこの階段。地上と美術館部分を繋ぐ重要な部分なのだけれど、途中で分岐する。その分岐した部分は現在は使われていないのだが、非常用の通路や、展示パターンに幅を持たせるために作られたのだろうと思う。この階段がユニークなところは、一度降りてから登るという非効率なことをしている点。斜めにかかる部材を避けているようにも見えるけれど、それほど低くもないし、他のルートもあったはずである。ここを見ていると頭の中が「???」になる。

僕が日本人で、鈴木大拙や西田幾多郎の本を一時期ハマって読んでいたためか、設計者が台湾という東洋で生まれた人間だからか、要因はいくつか考えられるけれど、どうしても禅的な見方を当て嵌めてしまう。それが正しいかどうかは、この建物が数十年後どのように使われているかで分かってくるのではないかと思う。色々なことは時間が教えてくれるし、時間をもってしか教えられない(ような気がする)。現代建築を設計するものとして、羅東文化工場という建築から学ぶことは多い。僕は勝手に、「現代建築の一つの到達点」だと思っている。

以上5つのことが、僕が考える、羅東文化工場が素晴らしいと思う理由である。まだまだ謎が多い建築だし、理解できない部分が沢山あるからこそ、惹かれてしまう。

これを読んでくれている方がもし台灣旅行を計画していたら、羅東文化工場に行くことを考えてみてほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?