グダニスクの雨

旅とは、見知らぬモノが視界の中で連続的に交差するのを、ただ眺めていく時間が多い。

数多ある出会いと別れを繰り返し、さっき通り過ぎた街の名前も、次の街に着く頃には忘れていく。

ただ、そこで立ち止まり見た景色や話した人との記憶は、不思議と残り続ける。

________________

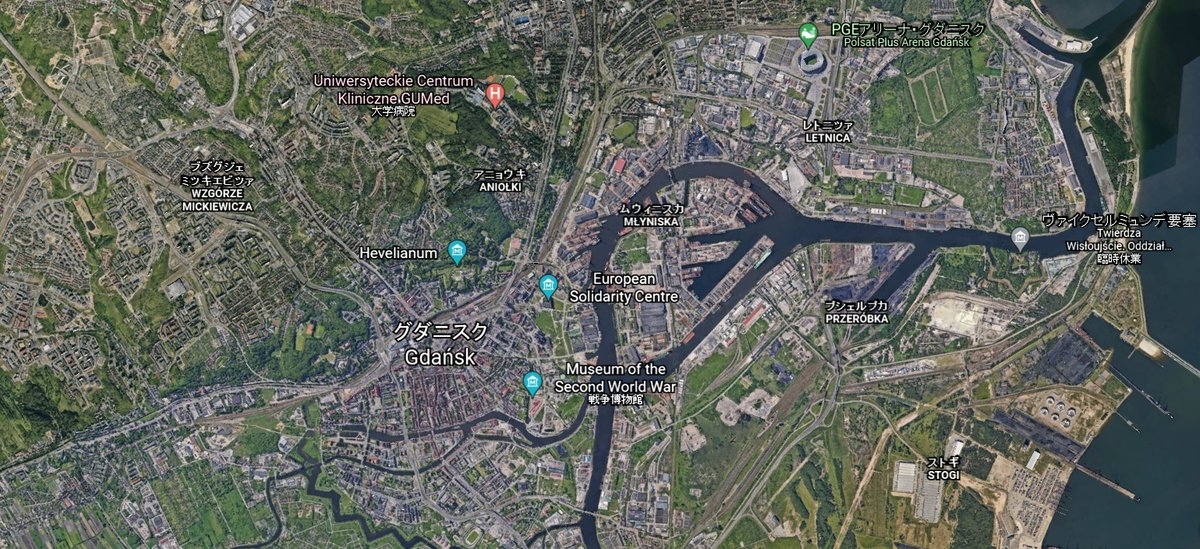

ポーランド・グダニスク(Gdansk)は、バルト海南部に面するポモージェ(ポメラニア)地方東部に位置し、グダニスク湾を擁する、ポーランド最大の港街である。

日本に住んでいると想像がつかないが、ポーランドの歴史は古くから激しい戦争に巻き込まれ、読むだけでもイヤになるほどの占領・分割・統合を繰り返してきた。

1952年の独立回復後、実に160年ぶりに自国領として返還されたグダニスクの街は、残された資料をもとにポーランド人の手によって復元された。

今でも街の至る所で、戦争によって残された砲弾や銃弾の跡を見ることができる。

冬期のポーランドは日照時間が短く、降水量はトーキョーの半分以下だが、訪れる度、雨が降った。

グダニスクにはゼロからの立ち上げ仕事ということもあって、暫く滞在することになりそうだった。

夕飯は名物であるZurek(ズレック)を初日に食べに行ってしまうと、後半の献立に悩むことは明らかに目に見えていたのだけど、案の定すぐに困った。

3日目はあちらこちら歩き回った挙句、結局は最初に覗いたステーキ屋に入り、空腹をやっつけた。

街からホテルまでの道のりも徐々に覚えてきて、タクシーを使わずとも帰れることがわかった。

大通りよりずっと暗い裏道は、霧雨の音が聞こえるほど静かだった。

その道の途中、小さなBARを見つけた。

覗き込んだ小さな窓は汚れて曇っているのか、それとも結露して見辛いのかはわからないけど、入りやすそうな雰囲気の店だった。

分厚い木製のドアを開けると、古い映画の効果音の様な音が鳴った。

席に座ると、店内には随分と懐かしいオスカーのWhisper notが流れていた。

チェコの生ビールがオススメだというので頼むと、若いバーテンダーはハラディンカ(Hladinka)という、先に少なく泡を注ぎ、その下にビールを注ぎ味わいを引き出す手法が、3つあるチェコの伝統の1つなんだと嬉しそうに教えてくれた。

そうなると残り2つも気になったが、3杯飲む気にはなれなかった。

店の隅には女性が一人でタバコを吸い、ウイスキーを飲んでいた。

長居はしなかったけど、感じのいい店だと思った。

数日後、市内で同じ様な飯を食べ、いつもの道を通って、同じBARへと向かった。

この日は、Specjalというポーランドの生ビールを飲む。

チェコのビールでは無いのにこれも泡は少なめだと思ったが、野暮なことは訊かなかった。

タバコを吸ってもいいかと尋ねると、件のバーテンダーは笑顔で灰皿を出してくれた。

店内に目をやると、先日と全く同じ椅子に座り、ウイスキーを飲んでいる女性がこちらを見ていた。

一緒に飲んでも良いかと尋ねられたので、一瞬躊躇った。

海外では日本にいる何倍も緊張のアンテナを四方に張り巡らせているので、勧誘の類は全て無視をするのだけど、店の常連客そうだったこともあって、頷いた。

彼女は日本のタバコを珍しそうに見ながら、箱に書いてあるMade in Japanの文字を見つけてくれたので、どこから来たのかを説明する手間が省けた。

白に近い様な美しい金髪の彼女は自分より幾つか若く見え、スーツを着ていたので堅い仕事でもしているのかと想像していると、パブのショーガールだと言った。

「変なことを訊くけど、大きな街は好き?」

予想外の質問だったが、僕は根っからの田舎育ちなので、人混みは苦手だと話した。

「今、ワルシャワに仕事があって、悩んでるの」

大きな街は嫌いなのかと尋ねると、彼女は笑いながら、どう説明していいのかを悩んでいる様だった。

「お金はグダニスクより貰えると思うんだけど。都会って、何ていえばいいのかしら。淋しくならない?」

初めてトーキョーに出た時に感じたことがある。

特に冷たいことをされたとか、嫌がらせをされたとかではないのに、何に対しても無関心に見えるあの空気が、馴染めなかった。

そんな話をすると彼女の目が大きくなり、乾杯をした。

彼女は隣国のリトアニアやラトビアにもいたことがあって、流れ流れて今はグダニスクに住んでいると話してくれた。

その後も話は弾み、僕はかなり酩酊するまで飲んだ。

単独でここまで飲んでしまったのは、おそらく初めてだった。

深夜0時を回り、閉店の時間。

フラフラする足元がバレないようにレストルームから戻ると、彼女の姿は無かった。

若いマスターは、少し申し訳無さそうに言った。

「アル中なのかもしれませんが、たまにいるんです。こんな感じでタダ酒を飲む人が」

不思議と、暗い気分にはならなかった。

騙されたというよりは、何より彼女はインテリジェンスに溢れていたし、会話も楽しかった。

テーブルに置いてあった残り半分くらいのタバコは持ち去られていたが、ジッポーライターは残してくれた。

そこに、言い表せない哀しさだけが残った。

重い扉を開けると、霧雨は何も変わらずグダニスクの夜に降り続けた。

明日もきっと、見知らぬ世界がただ目の前で交差していくのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?