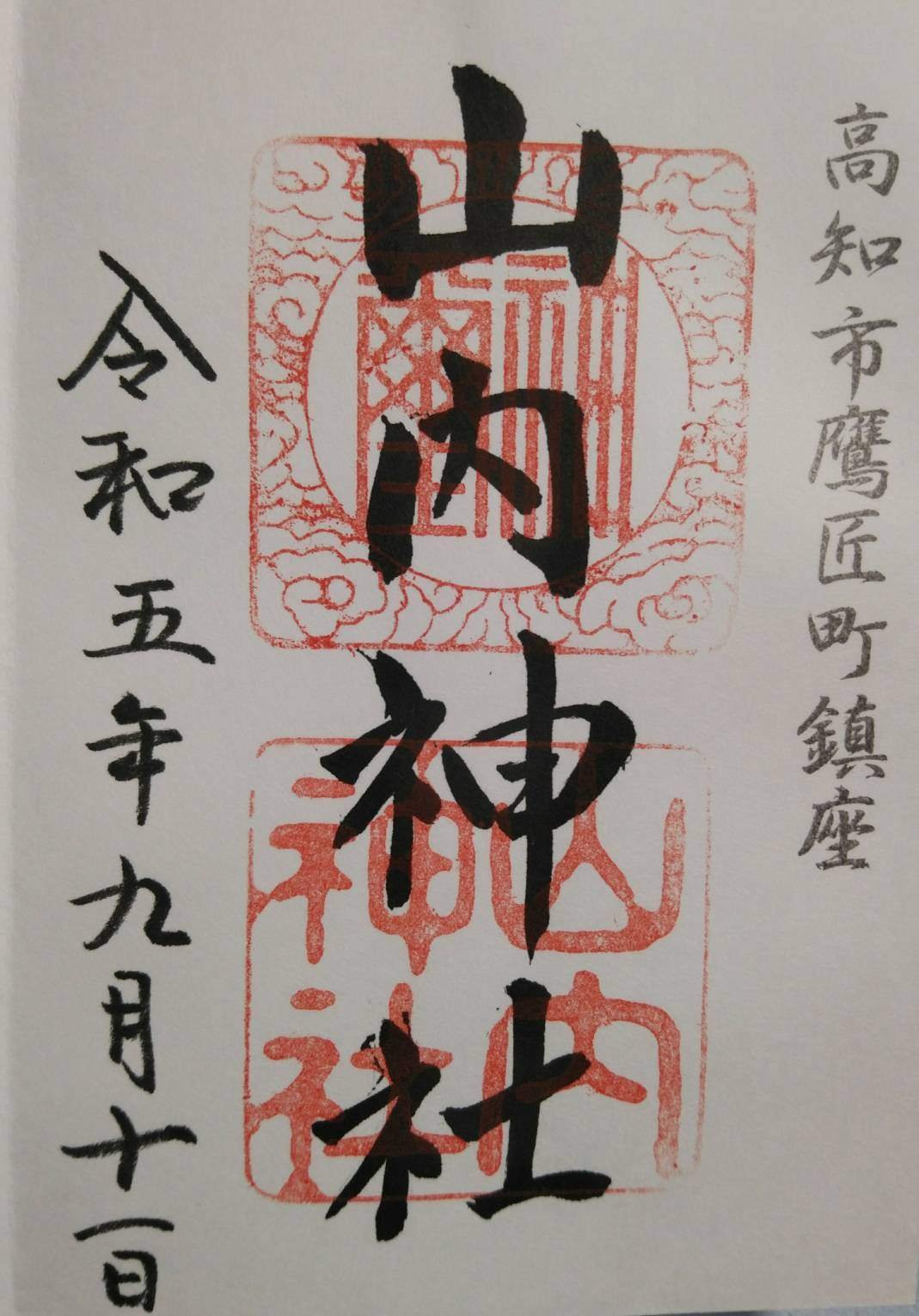

旅の記:2023年9月のツアー⑳山内神社<山内一豊・山内容堂>(高知県高知市)

【旅の記:2023年9月のツアー⑳山内神社】

山内神社は文化3年(1806年)に土佐藩10代藩主豊策によって創建された神社で、初代藩主一豊とその妻・見性院(千代)、そして2代藩主忠義をお祀りし、高知城内に造営されて、藤並神社と呼ばれていました。明治4(1871年)には土佐藩最後の藩主で16代目にあたる豊範が藤並神社の御旅所であった現在の地に山内神社を創建、3代から14代豊惇までの霊を祀る。昭和7年(1933年)山内神社に祀られた歴代藩主の霊を藤並神社に遷座して、15代豊信(容堂)そして16代豊範を祀る神社として新しい社殿を造営した。

昭和20年(1945年)戦火により、両神社が焼失したいため、山内神社の社殿を再建し、藤並神社を合祀、土佐藩歴代すべての藩主もお祀りする神社となった。

山内一豊は織田家に仕える家に生まれたが、信長とは別の家系だったために、当主を失うと山内一族は離散して、流浪した。一豊は幾度か主君を変えたが、永禄11年(1568年)頃に信長の配下に入り、木下秀吉の家人となった。元亀元年(1570年)に姉川のたたきで初陣、つづく天正元年(1573年)の刀禰坂の戦いでは顔に矢を受けながらも、敵将を討ち取った。郎党の五藤為浄は顔を踏んで矢を抜いたため、この矢とわらじを家宝にしたそうです。以降、秀吉のもとでよく働き、備中高松の戦い、賤ケ岳の戦い、小牧・長久手の戦いなど数多くの戦いに参加、武功をあげている。秀吉の四国平定後には、羽柴秀次が大幅に加増され、一豊も田中吉政・堀尾吉晴・中村一氏・一柳直末らと宿老のひとりとなった。天正13年(1585年)秀次が近江八幡に入ると長浜城主として2万石を領した。さらに織田信雄改易により、遠江国掛川に5万1000石の領主となりる。文禄4年(1595年)秀次が謀反の疑いで処刑されたが、責任を負わされるものもあるなか、一豊は秀吉の命令を忠実に遂行、逆に加増された。

秀吉の死後、会津の上杉景勝の討伐に参加。途中石田三成の挙兵を知ると、下野国小山で軍議が開かれる。この時一豊は掛川城を家康に提供することを宣言、去就の迷う諸将に東軍に与する決断を促がした。城を提供する案は道すがら堀尾忠氏がつい漏らした案で、それを一豊が自分の案として家康に申し出た、なんて話もありますね。関ケ原では前哨戦で活躍、本戦では南宮山の押さえを担当した。小山会議での発言が高く評価され、戦後土佐国一国・20万2600石を与えられた。内助の功、運の良さが逸話としては多いですが、戦でも強く、関ケ原では豊臣恩顧の家臣集の取りまとめ役を果たすなど、優れた武将であったことも確かですね!

容堂公こと山内豊信は土佐藩15代藩主。幕末の四賢候のひとりといわれます。藩主になれる生まれではなかったのですが、藩主が立て続けに亡くなり、土佐藩連枝の南邸山内家から英名と噂されていた豊信が養子となって家督を継いだ。この際、豊惇が生きていることとして養子に迎え、豊惇が隠居と豊信の相続を幕府に報告した。薩摩藩主島津斉彬ら大名たちの周旋もあり、特に豊熈の妻の実兄だった斉彬が幕府老中首座阿部正弘と親交があったため、幕府もこの裏工作を黙認した。

藩主就任当初は隠居ながらも12代藩主豊資が健在で、豊信を監視、藩政も豊資らが行ったため、豊信は思い通りにできない時期が数年間続き、この間に酒に溺れたという。

嘉永6年(1853年)ペリーが来航すると、高知にいた豊信は重臣を集めて意見を求め、当時学識の高さで評判の高かった吉田東洋を中心に意見書を作成、幕府に提出した。そして豊資に了解を得て藩政改革に乗り出し、東洋を参政として海防強化・人材登用・洋式造船技術の採用などを進めた。この頃、四賢候と称された豊信は幕政にも積極的に口を出し、将軍継嗣問題で一橋慶喜を推したが、紀州藩主徳川慶福(家茂)が14代将軍になることが決まると安政6年(1859年)2月憤慨して隠居、10月には徳川斉昭、松平慶永らと共に幕府より謹慎の命が下った。前藩主の弟・豊範に家督を譲って隠居すると容堂と名乗った。尊王攘夷運動が熱を帯びる中、容堂は公武合体派として朝廷にも奉仕し、幕府にもいい顔をしていたので、世間では「酔えば勤皇、覚めれば佐幕」と揶揄され、西郷隆盛は「単純な佐幕のほうがはるかに始末がいい」と言ったという。

土佐藩内では土佐勤皇党が台頭、対立した吉田東洋が文久2年(1862年)に暗殺されるに至った。これを苦々しく思っていた容堂は文久3年(1863年)京都で朝廷軍(薩摩・会津)のクーデター(八月十八日の政変)が起こると、土佐に帰国して藩政を掌握、政敵となった土佐勤皇党に大弾圧を加え、党員を投獄し、首領の武市半平太は切腹、他の党員も死罪、逃れることができた党員は脱藩した。慶応2年(1866年)脱藩していた土佐藩士(坂本龍馬・中岡慎太郎・土方久元)の仲介によって薩長同盟が成立し、武力討幕の機運が高まる。容堂は自分を藩主に押し上げてくれた幕府に恩義を感じ、擁護したが動き出した時代は止めることができないと悟ると、後藤象二郎より提案のあった政権返上を老中板倉勝静を通して15代将軍慶喜に建白、慶応3年10月14日(1867年11月9日)に大政奉還が成った。土佐藩は勤皇・佐幕いずれかの旗色を鮮明にせず、薩長に後れを取っていたために起死回生の一手だったともいえる。

しかし裏ではすでに武力討伐が決まっており、明治政府成立まで常に薩摩・長州勢に主導権を握られることとなる。同年12月9日(1868年)1月に開かれた小御所会議において容堂は泥酔状態で参加、幕府・将軍の側に立って意見をし、しつこく食い下がったが、最後には岩倉具視の説がとられ、徳川慶喜に辞官納地を命ずることが決まった。会議の休憩中、西郷隆盛は薩摩藩のものに会議の内容を聞くと「短刀一本あれば片が付く」と言ったという。

慶応4年(1868年)鳥羽・伏見の戦いが始まると、容堂は上京させていた藩兵に戦闘に加わらないように厳命した。しかし、藩士たちは幕末に交わしていた薩長との密約に基づいて自発的に官軍側について戦った。開戦を知った乾退助が迅衝隊を率いて上洛、東征軍として京を発進する前夜には、隊士に寒いので慈愛するようにとの言葉を与えた。

明治維新後は国内事務総裁という名誉職に就いたが、かつての家臣たちや領民の身分の者に馴染めず明治2年(1869年)に辞職。東京での隠居生活は、妾を十数人も囲って、家の財産が傾くほど酒と作詩に明け暮れたという。明治5年(1872年)お酒のために身体を壊し脳血管障害にて発作を起こし、半身不随、言語不明瞭となった。その後、ドイツ人医師ホフマンのエレキテル療法ひて一時回復するが、同年6月に発作再発により死去。享年46。

酒と女と詩を愛して「鯨海酔候(げいかいすいこう)」「酔翁」と称した容堂。情勢が変化が激しい幕末において、時代を読み切ることはできなかったかもしれませんが、戦国の世に生まれていれば、ひとかどの武将となっていたたことでしょうね。

酒の席で「俺が武将であれば、誰に似ているか」と家臣に尋ねると「おそれながら毛利元就」と答えると「東洋だったら織田信長と答えたであろう」と言ったとされ、その時の容堂はさみしそうであったという。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?