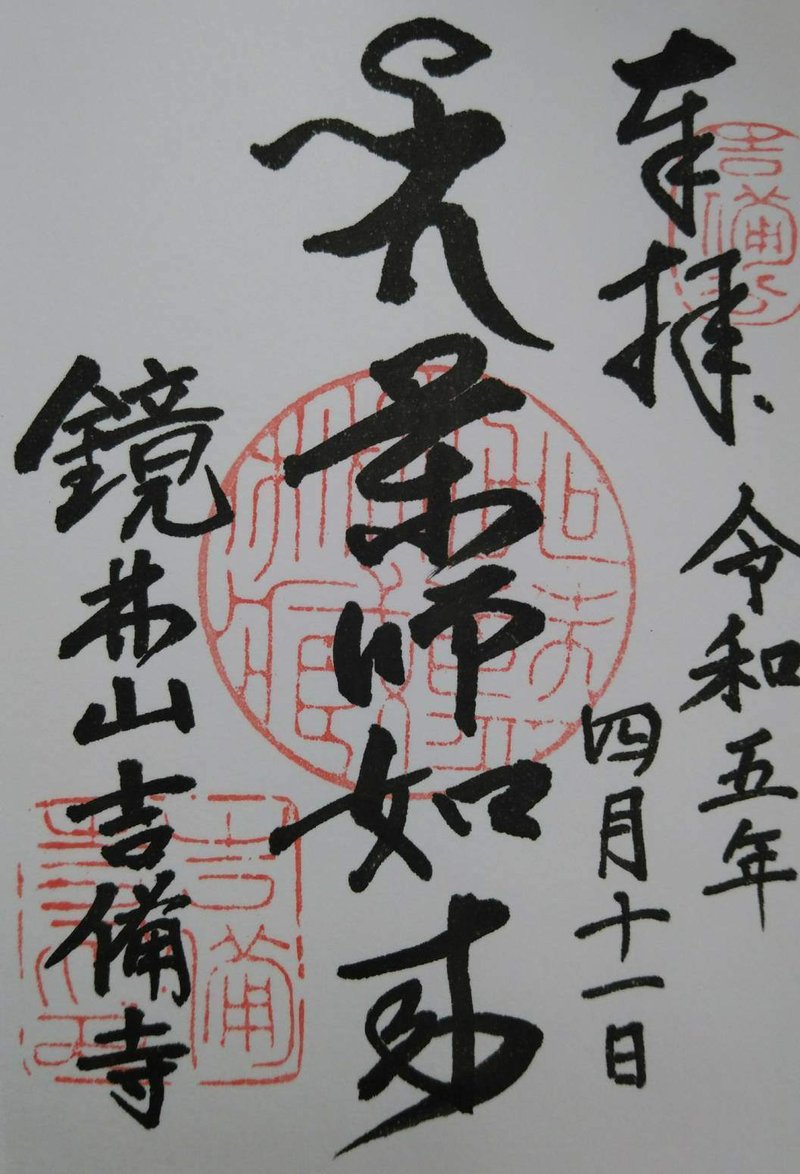

旅の記:2023年4月のツアー⑭吉備寺(岡山県倉敷市)

【旅の記:2023年4月のツアー⑭吉備寺】

福山から岡山は倉敷への移動中に吉備寺へ。行基作という薬師如来を本尊とする真言宗御室派の寺院で、山号は鏡林山。

飛鳥時代にはこの地に寺が存在したそうで、その跡に吉備寺は建てられたそうです。下道氏の一族で吉備氏の氏寺。

吉備氏といえば吉備真備さん。奈良時代の公卿にして学者さんで、その頭の良さは伝説的で、多くの逸話があります。

遣唐使として唐にわたり18年、唐の皇帝がその才を惜しんで帰国させなかったというほど優秀であったとか。玄昉とともに帰国、その後、異例の出世をする。しかし橘氏のもとで出世した真備は藤原仲麻呂の台頭で疎まれ、九州の地方官として左遷されたというが、藤原広嗣の乱の残党への抑えとして国主に任官したという見方もある。

そして再度遣唐使として派遣されることになり、帰国時には鑑真と同じ屋久島に漂着、なんとか帰朝する。帰ってきても中央政府ではなく大宰府に赴任。10年近く過ごし、764年70歳で帰京することになる。この年の9月に藤原仲麻呂の乱がおこり、真備は軍を指揮して仲麻呂を追い詰めた。その後は称徳天皇のもと、地方豪族としては破格な出世をし右大臣になる。称徳天皇が崩じた際には藤原永手らと白壁王(光仁天皇)の立太子を実現した。

光仁天皇は老齢を理由に引退を願い出た真備を引き留めたが、771年再び辞職を願い出て許されたという。775年に81歳で亡くなる。

「鬼を操り、空を飛ぶ魔法使い」と言われた真備には、作り話的な伝説も多いですが、それが信じられるほど学識が高く、頭の切れる人だったのでしょう。どこか空海を思わせますが、真備が学者でなく宗教家であれば後世に残る宗派を立ち上げていたかもしれませんね。

奥に行くと真備の墓とされる吉備公墳があるそうですが、、真備の墓とされる場所はこの辺りにいくつかあるようですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?