ゴッホの見た星空(26) 金沢グリーン

ゴッホは星に「色」を見た

緑色の星は存在しない。そして、バラ色の星も存在しない。この原因は、星の放射は連続光であり、さまざまな波長帯で光っているためだ。そのため、色は弱まり、星は白色に見える。

note「ゴッホの見た星空(3)バラ色の星はあるのか?」を参照されたい。https://note.com/astro_dialog/n/n4f8cf1511c02

ところが、不思議なことに、ゴッホの目にはカラフルな星が見えたようだ。

緑、黄色、白、バラ色の星たちは、僕らの故郷より、さらにはパリよりも明るく、宝石のようにもっときらめいていた。オパール、エメラルド、瑠璃、ルビー、サファイア色と言った方がいいだろうか。 (『ファン・ゴッホの手紙 II』圀府寺司 訳、新潮社、2020年、226頁)

物理的にはあり得ないが、ゴッホの眼にはそう見えたのだ。色を見極める眼力を持っていたと考えるしかない。

夜空の星がさまざまな色で輝いていたら、壮観だろう。どこかに、緑色の星はないのだろうか? もし、緑色の星があるとすれば、その星はほぼすべての放射を、今度は波長500ナノメートル辺りで出していなければならない。その他の波長帯では、放射の強度がほぼゼロでなければ緑色の星には見えないからだ(図1)。残念ながら、そういう星は、この宇宙に一個もない。同じ理由で、バラ色の星も残念ながらない。

しかし、ゴッホは言う。

緑、黄色、白、バラ色の星たちは、僕らの故郷より、さらにはパリよりも明るく、宝石のようにもっときらめいていた。オパール、エメラルド、瑠璃、ルビー、サファイア色と言った方がいいだろうか。

この文章の最初に色が並べられている。

緑、黄色、白、バラ色

なぜか緑がトップに出てくる。理由は不明だが、ゴッホは緑という色にも多大な関心を寄せていたのだろう。

金沢グリーン

そこで、今回のnoteでは金沢で出会った「緑」を紹介しよう。まずは、りんごだ(図2)。漆器屋さんで見つけた一品である。

最初は単なるオブジェかと思った。店員さんに聞いてみたところ、砂糖入れだという。よく見ると、確かに上下に分かれた構造をしている。上の部分を取ってみて、理解した(図3、図4)。

りんごの芯だと思ったところは、なんと砂糖をすくうためのスプーンだった。アイデアにはいたく感心した。

私はコーヒーや紅茶に砂糖を入れないので、この砂糖入れを使うことはないだろう。しかし、こういう趣向のりんごを棚に飾っておくのは楽しい。

金沢グリーン、その二

次は孔雀石だ(図5)。厚さ3ミリメートル、大きさ13センチメートルの板である。なんとアフリカのコンゴ産! まさか、金沢で出会えるとは、僥倖である。流れるような縞模様が美しい。

孔雀石(マラカイト)は、元々は銅の鉱石だが、空気中の二酸化炭素や水などの効果で風化して生成される。このような鉱物は二次鉱物と呼ばれる。孔雀の羽のように見えるので孔雀石という名がある。そう言われれば、なるほどと思う。

孔雀石の粉末を利用した人がいるのをご存知だろうか。あの絶世の美女、クレオパトラだ(紀元前69年-紀元前30年、古代エジプトのプトレマイオス朝の王女)。彼女は孔雀石の粉末をアイシャドウに使っていたという。周りの自然にあるものを、うまく利用する。これは人間の優れた特質と言うしかない。

金沢グリーン、その三

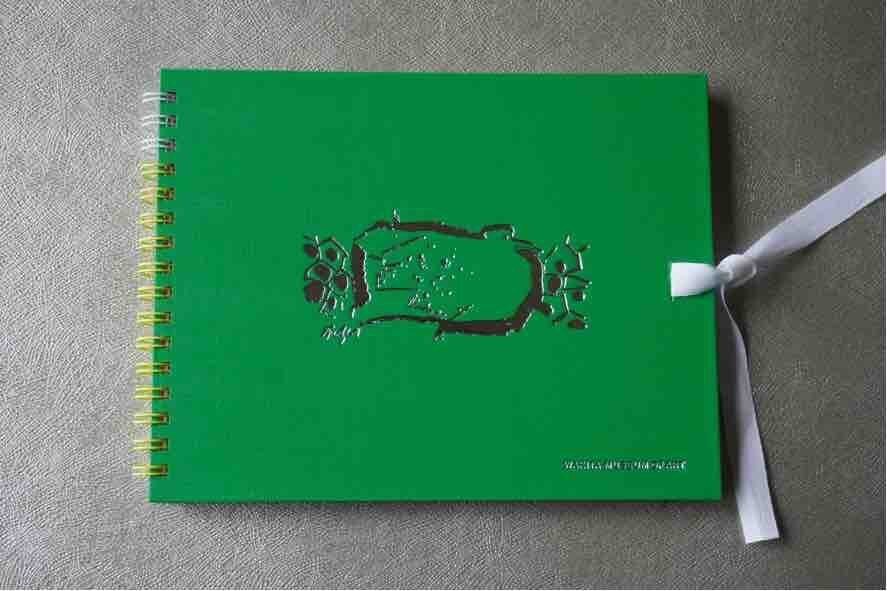

石川県立美術館のお土産コーナーで綺麗な緑色の表紙をしたスケッチブックを見つけた(図6)。色はなぜか2種類。黒と緑だけである。実は、先月訪れたときは黒の表紙のものを買った。今回は迷わず緑の表紙のものにした。

私はスケッチはしないので、メモ帳として使うために買った。サイズは19センチメートル×14.5センチメートル。持ち歩くには便利な大きさだ。思いついたこと、やるべきことなど、メモをしておくと後々助かる。

表紙の色は緑と言ったが、不思議な色合いの緑だ。黄緑との中間というべきか。「ゴッホがこの色を見たらなんと言うだろうか?」ふと、そんなことを思った。先ほど紹介したゴッホの手紙は地中海に面したサント=マリーで書かれたものだ。サント=マリーで見た緑色の星の色は、ひょっとしたらこのスケッチブックの表紙のような緑だったかもしれないと妄想してしまった。

ただ、表紙に描かれてある模様の意味はわからないのが残念だ。右下にある文字は「WAKITA MUSEUM OF ART」となっている。脇田美術館である。長野県の軽井沢にある美術館だ。この脇田は洋画家の脇田和(わきたかず;1908-2005)のことである。脇田は東京の青山で生まれた人で、金沢との関わりはわからない。どうもわからないことだらけだが、この表紙の色は非常に美しい。

今度、石川県立美術館に行くことがあったら、このスケッチブックの由来を聞いてみることにしよう。

古池や蛙飛び込む水の音

先ほど紹介した孔雀石だが、石屋さんで見かけたときは不思議なディスプレイが施されていた。なんと、カエルとおたまじゃくしが一緒に並べてあったのだ(図7、図8)。

なぜ、孔雀石のそばにカエルとおたまじゃくしが並べてあるのか? その理由を聞くと、店員さんの一人がガチャポンで得たものだという。

「なぜ、カエルを並べたんですか?」

こう聞いたところ、これまたユニークな返事が返ってきた。

「古池や蛙飛び込む水の音。」

つまり、孔雀石を池と見立て、そこに蛙が飛び込む様子を再現したのだ。松尾芭蕉もびっくり、というところか。

実は、芭蕉は奥の細道の道中、金沢に10日間滞在している(元禄2年 [1689年]7月15日から7月24日)。弟子の一笑に会うのが主たる目的だったが、なんと芭蕉が金沢に着く前に亡くなっていたのだ。芭蕉は痛く悲しみ、一笑の喪に服すため、金沢に長逗留したのだ。そのためか、金沢市内には芭蕉の句碑が7つもある(図9)。

兼六園にも芭蕉の句碑があった(図10、図11)。

詠まれた俳句は「あかあかと日は難面(つれなく)も秋の風」である。句意は次のとおり。「赤々として夕日はなお暑く情け容赦ない。しかし、風はすでに秋のものとなっている。」(『芭蕉の風景 下』小澤實、ウエッジ、120頁;この本は上下2巻の構成になっている)。

この句意を読んで思い当たる和歌がある。「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にもおどろかねぬる」 これは古今和歌集に収録されている藤原敏行の歌である。実際、「あかあかと・・・」の句は、この歌に影響されて句を詠んだとのことだ(『芭蕉の風景 下』小澤實、ウエッジ、121頁)。和歌を俳句にすり替えた本歌取り。さすが芭蕉である。

今回は、石屋さんの店員さんに松尾芭蕉と金沢の深い関係を教えていただいたことになる。金沢はすごい街だと思った。そして、感謝あるのみ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?