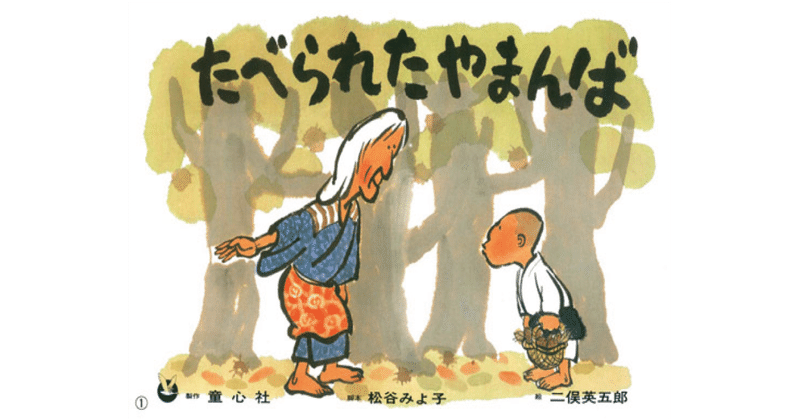

【絵本レビュー】 『紙芝居 たべられたやまんば』

作者:松谷みよ子

絵:二俣英五郎

出版社:童心社

発行日:1970年10月

『紙芝居 たべられたやまんば』のあらすじ:

山寺の小僧がおばあさんの家に遊びにいくと、おばあさんは栗を煮て、小僧をまっていました。泊っていけと…。

『紙芝居 たべられたやまんば』を読んだ感想:

日本のお話にはやまんばがよく出てきますが、これは怖い方のやまんばです。怖いのだけれど、ちょっと抜けているところもあって、なかなか人間味があるなあと思いました。

今日は夏休み特集と称して、いつも絵本を読んでいるグループに紙芝居の達人をオンラインで招待しました。スペイン時代からの友達で、紙芝居を日本から持ってきて翻訳してスペインでも読んでいるという、紙芝居文化の伝道者です。今回は時間を割いて来てもらいました。

私たちの子供たちは、そもそも紙芝居というものをすでに知らない世代なのです。紙芝居をするという話をしたら、母が反応してソースせんべいがどうだのと生き生き話してくれましたが、私自身紙芝居屋さんを体験したことはありません。だから今日は息子よりも私がワクワクしていました。

いつもは読み手の私が今日は聞き役。人に物語を読んでもらうって本当にいいなあと思いました。友人の青の婦人(仮称)は読むのがとても上手いので、物語に入り込んでしまいます。子供の中には入り込みすぎてしまって、怖さに画面を消そうとしている子も見受けられました。そのくらいリアルなのです。やまんばから逃げる小坊主さんを見ながら自然と体に力が入りました。

やまんばみたいな人はいるけれど、やまんばに会うことはそうそうありません。でも危ないとわかっていても怖いもの、危険なものに近づいてしまう人間の心理。そして、できないでしょうと言われるとムキになってしてしまう弱さ。私たちもついついしてしまいますよね。

後者の方は、逆心理(Reverse Psychology)という名前がちゃんとついているんですね。子供にはよく使われるテクニックかもしれません。

「ご飯だよ」

「きょうはなに」

「レンズ豆」

「え〜、たべたくな〜い。パスタがい〜」(あのイラっとするキーキー声)

(一呼吸置いて)

「そっか、残念。じゃあ食べなくてもいいよ。パパが好きだから全部食べてくれるし」

(間髪を入れず)

「え〜ダメ〜。パパがぜんぶたべちゃダメ〜。〇〇がたべるの〜」

「いいよいいよ、食べたくないものをムリに食べたら具合いも悪くなるし。シャワー浴びて寝ちゃおうか?」

「いや〜、たべる〜」

(いそいそと自分の皿とフォークを準備する息子)

食べなさい、食べたくないの押し問答を続けるよりもずっと面白いし、ストレスも減ります。どんな状況でも使えるので、とっても便利です。

「お風呂はいるよ」

「え〜、ヤダ〜」

「あっそ。じゃあそのまま寝ようか。結構砂がついてるみたいだけど、ま、いいよね」

(手を差し出してベッドに誘う)

「いや〜、きれいになってねる〜!」

揉め合いの時間も減り、子供は自分で決めてしたという満足感もあるようで、win-winだと私は思います。

やまんばほどの年寄りでも、「豆みたく小さくはなれんだろ」と言われムキになってしまいます。豆になったら最後、和尚さんにパクリと食べられてしまうのですけどね。

逆心理、子供にだけでなく、ぜひお試しあれ。

『紙芝居 たべられたやまんば』の作者紹介:

松谷みよ子

1926年、東京生まれ。坪田譲治に師事。 1951年『貝になった子供』を出版、第1回児童文学者協会新人賞を受賞。以後、『ちいさいモモちゃん』(野間児童文芸賞)、『龍の子太郎』(国際アンデルセン賞優良賞)など、多数の著作がある。松谷みよ子民話研究室主宰。

松谷みよ子さんの他の作品

サポートしていただけるととても嬉しいです。いただいたサポートは、絵本を始めとする、海外に住む子供たちの日本語習得のための活動に利用させていただきます。