唐代は中国人の心のふるさと:大雁塔

「中国人の心のふるさと」

唐代はよく中国人の心のふるさとといわれます。

長安はローマと並ぶ世界大都市。

多くの文化が融合し思想が生まれ、強大な国力を誇った中国史上最も輝かしい時代です。そんな唐代への憧れと誇りを掻き立てる場所ともいえるのが、西安市郊外にある大雁塔です。

まるで私の父のようなスラックス姿で写真を撮る観光客のみなさん

ここは『西遊記』の三蔵法師のモデルとなった玄奘三蔵のために作られた場所です。1300年以上長い間、玄奘三蔵の業績を称えるだけでなく、仏教の重要な教義や経典を広めるための象徴的な建造物としての役割を果たしてきました。

大雁塔の歴史と文化的意義

玄奘三蔵のためにつくられた大雁塔

大雁塔は、唐の高宗の時代、西暦652年に建立されました。玄奘三蔵が西域(古代インド)から持ち帰った仏典や仏像を保管するために建てられたもので、彼の功績を称えると同時に、仏教の発展と普及を促進する目的がありました。

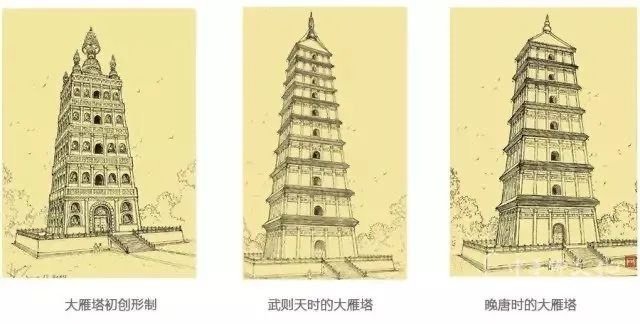

初期の大雁塔はインドの影響が色濃い

初期の大雁塔は古代インドの仏教寺院の建築形式を模したもので、現在のものとは全く異なる形状をしていました。唐代の文献『大慈恩寺三蔵法師伝』には、大雁塔の形状や建設に関する具体的な記述が含まれています。

初期の形状:

大雁塔は、玄奘三蔵の指導の下、西域のストゥーパ(窣堵坡)を模して建設されました。当初の塔は、青砖(青レンガ)の外装と土の芯で構成され、五層の方形塔でした。この時の塔は、登ることができない構造でした。

各階の遺物:

各階には、玄奘三蔵が西域(古代インド)から持ち帰った仏典や仏像などの貴重な遺物が納められていました。

建設の過程:

玄奘三蔵が自ら建設を監修し、その過程が記録されています。彼は塔の設計や材料の選定、建設の進行を細かく指示しました。

則天武后の改修で登れる塔に

大雁塔は、後の世代によって何度も改修されました。

元々の西域のストゥーパの構造から、則天武后の時代には土づくりを廃した青砖(青レンガ)造りの塔に変わり、中国の建築様式を取り入れた、楼閣式の「登ることができる塔」に進化しました。

このときは塔の増築も行われ、それは7階だったとも、10階だったともいわれています。7階建てであっても当時の長安の風景にあっては、すさまじいインパクトだったでしょう。当時の大雁塔には唐代の詩人も集い、多くの歌に詠まれています。

最初に塔が建てられた高宗の時代と、大きな修築が行われた則天武后の時代は、唐が最も栄華を誇り経済力が強かった時期です。また仏教文化大変重んじられていた時代でした。

特に則天武后は、女性であるが故の権力基盤の脆さを宗教勢力で補うために、仏教を庇護し大雁塔を再建することで自らの統治を宗教的に正当化したのだともいわれています。

後の改修と進化

崩壊や改修はその後も幾度となく続きます。

その繰り返しの中で古代インドの仏教建築芸術は中国風に本土化していきました。

特に明代の大規模な改築では、大雁塔の基本形状を維持しながらも、塔の周囲に青レンガの包層が追加されて、補強されました。これにより、大雁塔はより堅固で壮大な姿となり、今日のような姿になっています。

遠目で見るとシンプルな外観で、唐代からの建造物のように見えますが、実際は大部分が明代に改築されたもの、というわけです。

強度を増すために構築された塔身が重厚なため、内部空間は見た目以上に狭く、最上階へ続く階段はかなりの急こう配です。

息切れしますが、一望できる景色はすばらしい。

北と南は大勢の人でした。

このように、大雁塔は唐代から現代に至るまで形を変えながらも引き継がれ、現在も修復が続けられています。仏教は道教や儒教と並び、中国文化の歴史の基盤に深く根ざした思想。そにため、歴代の権力者は修復を繰り返しながら、それぞれ新たな意味を塔に与え、その価値を現代に伝えています。

現代においての大雁塔、大慈恩寺とは

仏教とはいえ宗教活動に制限がある、現代中国における大雁塔の位置付けとは。

もちろん仏教文化の拠点でありますが、宗教モニュメントの役割を超えて、国家の威信を象徴する観光地としても存在しています。

私が見た限り足を止めて見ている人はいませんでした。

玄奘三蔵の立つ南広場道路を挟んだ場所には、不穏文字が。

こういった訴えは長距離列車の車内からもいくつか目にしました。

「农民的房子不解说拆就拆?失去土地失去家园,我们怎么生活?反对非法乱拆乱占。」

「農民の家を勝手に取り壊すことが許されるのか?土地を失い、家を失って、私たちはどうやって生活すればいいのか?不法な取り壊しや占拠に反対。」

壁の向こうには何らかの建物があった痕跡と、ショベルカー。その場所とは限りませんが、立ち退きがあったのでしょう。

ここは市街地から4キロも離れた長閑な郊外です。今は大慈恩寺や大雁塔以外、取り立てて大きな建物などない場所ですが、開発が始まっているのでしょう。

2003年9月16日

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?