伊沢拓司が「こんな言い訳ばっかりな作者インタビューもなかなかない」と吐露した理由

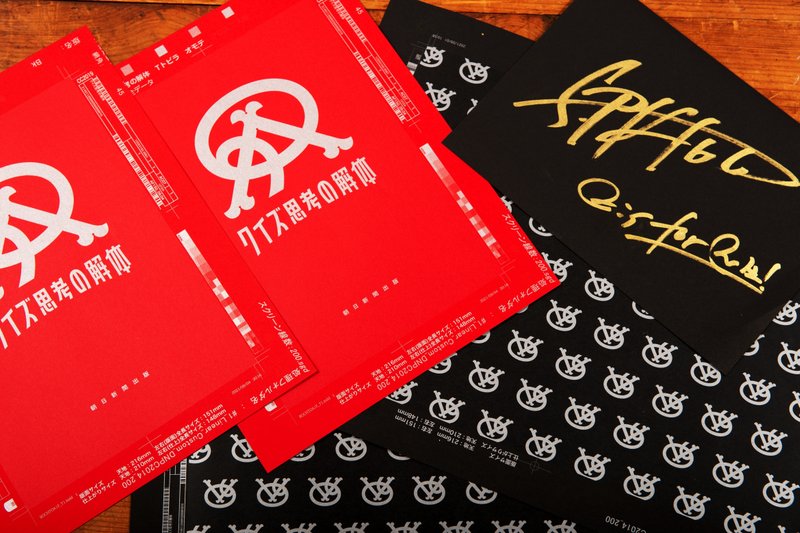

「高校生クイズ」で史上初の2連覇を果たし、「東大王」や「QuizKnock」創設で日本のクイズ界を牽引する伊沢拓司氏。彼が2年半を費やした大著『クイズ思考の解体』では、クイズを愛しすぎた“時代の寵児”が、「クイズ本来の姿」を長大かつ詳細に、繊細だが優しく解き明かしています。本について、また、愛してやまないクイズについて、伊沢氏に語っていただきました。(写真撮影:高野楓菜)

――社業や芸能活動がお忙しい中、深夜に時間を作り孤独に耐えてご執筆を継続されたとお聞きしました。並大抵の精神力ではなし得なかったと思います。完成まで書き続けることができた、伊沢さんのモチベーションについて教えていただけますでしょうか。

伊沢:僕は単純に、文章で伝わる自己のイメージについて過度に気にしいなんだと思います。インタビュー原稿とかも沢山直しちゃうんです。本を書くときも、以前聞き書きでやってもらおうとしたこともあったんですけど、伝えたいことが上手く伝わらない文章になってしまっていたので頓挫してしまった。結局、自分の手で書いていないものが出るのは怖くなってしまったんです。

写真とかは全然確認しないんですけど、文章についてだけは正直けっこう神経質で申し訳ないなと自分でも思います。それでもなお、やっぱり自分で書きたかったし、書いているときは煩悶の中に自己満足があったので、そこはエナジーを燃やし続けることはできましたね。

書いたものが称賛されようと批判にさらされようと、一石を投じて何かしら状況をすすめることができるのであれば、それはとても幸せなことです。クイズをプレーする時間が執筆で減ったこととかは辛かったですけど、多くの人に協力してもらえたし、編集の松浦さんがずっと伴走してくださったので、孤独を感じることはなかったです。一人になれる夜の作業も好きですしね。

書いていて寝落ちした日は10や20ではきかないかもしれませんけど、クイズのことを考えているうちに一日が終わるのであれば、それはとても幸せで平和なことです。ほんとは社会人としての勉強により時間を割かないといけないんですが(笑)。

――本書を読んで、「クイズ」そのものだけでなく「クイズ界」や「クイズ研」に興味を持つ人も多いと思います。伊沢さんご自身も「クイズ界」に育てられたと書かれていて、人間味あふれる温かさみたいなものも読み取れました。改めて、「クイズ界」というコミュニティならではの魅力を教えていただけますでしょうか。

伊沢:そもそも僕自身がクイズ界の構成要素の一つなので、クイズ界を総括することはおこがましいなと思うんですが、やはり多様性のあるコミュニティの中で、己の信じるクイズを各々が考え、貫くというのがクイズ界らしさなのかなと。スポーツみたいに明確なルールがあるわけではないし、集まりたい人たちで集まって、やりたいことをすればよい。クイズというくくりは、スポーツ名よりも広いというか、「囲碁将棋研究会」「ボードゲームサークル」みたいな感覚なんですよね。

ボードゲームサークルの中で別のボードゲームをプレーしている集まりが複数あっても別に問題ないですよね。クイズ界というのはそれのでっかい版みたいなもので、各々が信じるクイズ像と、創作意欲、独自の知識なんかを、他人に侵害されぬまま楽しむことができる。これがクイズ界の在り方の良いところだと思いますし、そうあり続けてほしいですね。

――実際に、多くの諸先輩方がこの本の編集にも携われていますよね。

伊沢:感謝しかないですね。クレジットさせていただいた仲の良い先輩後輩はもちろん、クレジットできなかった人も、そもそも自分がメディアに立つために必要な土壌を作ってくださったり、ご指導くださったり、それこそクイズの理論を築き上げてきた人たちですから。僕はあくまで系譜の中にいる一パーツにすぎません。サークルで先輩におごってもらったときに「俺にはいいから、下の代におごってやれよな」って言われる感じというか。そういう感覚はずっと持っていたので、今回はそれが少しはできたかなと思います。

――「クイズそのものの面白さをありのままに書き残したい」「クイズのために書いた『クイズの本』」とおっしゃっています。昨今のクイズブームやご自身がCEO兼編集長を務められているQuizKnockの急成長に伴い、「クイズの効能とは?」や「クイズは何に役立つのか?」という風潮が変わってきている予感もします。まさに、発展途上であり、これからどんどん進化していく可能性がありますね。

伊沢:そうですね、ありのままのクイズというか、クイズというゲームが、クイズというゲームそのものとして存在するのが当たり前、という状態を作っていきたいですね。藤井聡太三冠に「将棋をやっていて役に立ったことはありますか?」と問うことがないように、クイズをやることはなにかのためにある行為ではないのです。クイズはクイズのためにある。

その上で、クイズもそのゲーム性、ただ知っているか知らないかで勝敗が決まるわけではないという面白みが知れ渡っていけばよいなと思っています。なにかの役に立つかなんてひどく相対的で移ろいゆく指標だし、ゲームはゲームとして面白ければそれでいいわけですからね。

そもそも、なんでクイズは世の中の役に立たなくちゃいけないのか。仕事としてやるにしても、なぜクイズを見せるだけじゃいけないのか。それで楽しんでくれる人がいたら、もうそれはゲームとしても仕事としても成立していると思うので。

僕自身、生きていくためにクイズ以外のことを沢山やっていますし、QuizKnockでは教育を通して社会に貢献することを目指していますけど、それとこれとは別ですからね。クイズそのものがなにかに貢献しなければならない、というのは、少なくとも外部から要請されるようなことではないと考えています。

もちろん、僕が記述したクイズというものすら、他の人のクイズの定義からずれてしまっている可能性があるので、そこは共通のルールを持たないゲームとして難しいところ、普及の上での壁にはなると思うんですが、そのあたりは今回あえてのスルー、多少の捨象を含んででも「クイズはそれ単体でゲームとして成立しており、これだけ語ることがあるのだ」ということをここに示せたということには価値があると思います。そういう意味では、本屋にこの分厚さの本が鎮座した時点で、少し僕の目的は達成されていますね。

この本が、クイズは浅く広く知っているだけで価値がない、学問とは対極の存在、ゆえにクイズはくだらない、だからバカにしていい……みたいな無知ゆえの見下しに対する、優しい処方箋になっていたらいいなと思います。これ、僕の被害妄想みたいですけど、ほんとにあるタイプの批判ですからね。もう馬鹿らしいし時代遅れなんで、さっさとアップデートしちゃいたいなと思います。

――解説者の徳久倫廉さんは「クイズ関係者が避けてきた言語化を本書は引き受けようとしている。その志の高さに注目して欲しい」とおっしゃっています。膨大な情報量にも関わらず、謙虚な予防線が張られ、伊沢さんのご執筆行為やクイズへの誠実さ、敬意を読み取ることができます。その姿勢は、クイズ好きの人だけでなく、多くの人の胸を打つはずです。

伊沢:謙虚というよりは、猜疑心が強いんだと思います。もしくは言い訳がましい。ちゃんと読まれるかな、みたいな。これは書く上での強みにはなりますね。

本という形で出すからには、やはり1ページめからラストまでの流れというものを前提に書いているし、この一冊に含めること、含めないことという事実の線引きも加わります。だからこそ、口頭やSNSでは伝わらないような表現と、じっくり考えて完成した状態で発信することが可能になったんだと思います。完成したといっても、書き直したいところばかりですが、改訂版がつくれるのであればそれが可能というのも本の良いところですね(笑)。

――「膨大な情報が詰め込まれたクイズの教科書」と言ってよいかと思いますが、本書の活用方法について、簡単にレクチャーいただけますでしょうか。

伊沢:面白いところは人によってぜんぜん違うと思います。そもそも徳久さんが解説で言ってくれたとおり、冒頭からお尻まで順番に読む人ってあんまりいないと思いますし、まずはなんとなく惹かれたところから読んでほしいですね。

少なくとも入門書ではないので、この本からクイズを始めよう!というのには向いていません。クイズ番組を見たり、QuizKnockを見たり、先人たちが残したクイズ入門書を読んだり、というところからこの本に来ていただけるとありがたいです。

とはいえ、それはちゃんと理解しようという視座を前提とした話で、ちょっとクイズの世界を覗き見したいなとか、コラムが読みたいなとか、そういう理由だけでも読めるものにはなっています。用語集とかもつけたので、一見さんお断りでもありません。クイズをやったことない人でも、初心者でも、お好きなところからつまみ食いしてほしいですね。

そのかわりクイズプレーヤー諸氏には、自分の意見を持った上でぜひ冒頭から読んでいただきたいですが。理論としては頭からお尻まで読むと順序立てた意味があるようになっているはずです。

――今後、『クイズ思考の解体』を土台に議論と研究が深まり、クイズの概念が進化していくのがとても楽しみです。今後の伊沢さんの活動とともに、クイズ文化の発展にも注目していきたいですね。

伊沢:ありがとうございます。こんな弱気なというか、言い訳ばっかりな作者インタビューもなかなかないんじゃないでしょうか。

2年半という歳月を賭けた作品がでるとなると、どうしても不安になるものです。どこまで言葉を尽くしても、僕がこの本を書いたことで切り捨ててしまう概念とかが出てしまう。影響力がある人間が出した本によって歪められる真実がある。そういうことを考えるたびにどうしたもんかなと思いますが、そうしたことへの批判検証もまた、クイズという文化を進歩させてくれるものだと信じています。

そして、これはまえがき冒頭にも書いたように、クイズの世界の外側からの意見というのは、大変貴重でありがたいものです。この本を介して、読者の皆様すべてがクイズに携わり、その発展に資する存在になるのです。食わず嫌いだけはせず、一度お手にとっていただけたら、なにかしら面白く思える要素はあるはずです。ぜひ、ご一読ください。

伊沢拓司

日本のクイズプレーヤー&YouTuber。1994年5月16日、埼玉県出身。開成中学・高校、東京大学経済学部を卒業。「全国高等学校クイズ選手権」第30回(2010年)、第31回(2011年)で、個人としては史上初の2連覇を達成した。TBSのクイズ番組「東大王」では東大王チームとしてレギュラー出演し、一躍有名に。2016年には、Webメディア「QuizKnock」を立ち上げ、編集長・CEOとして日本のクイズ界を牽引する。

Twitter @tax_i_ / QuizKnock http://quizknock.com/