日本とアメリカ「教育・研究・起業・リーダー育成」分野での驚くべき格差をスタンフォード現役教授が徹底分析

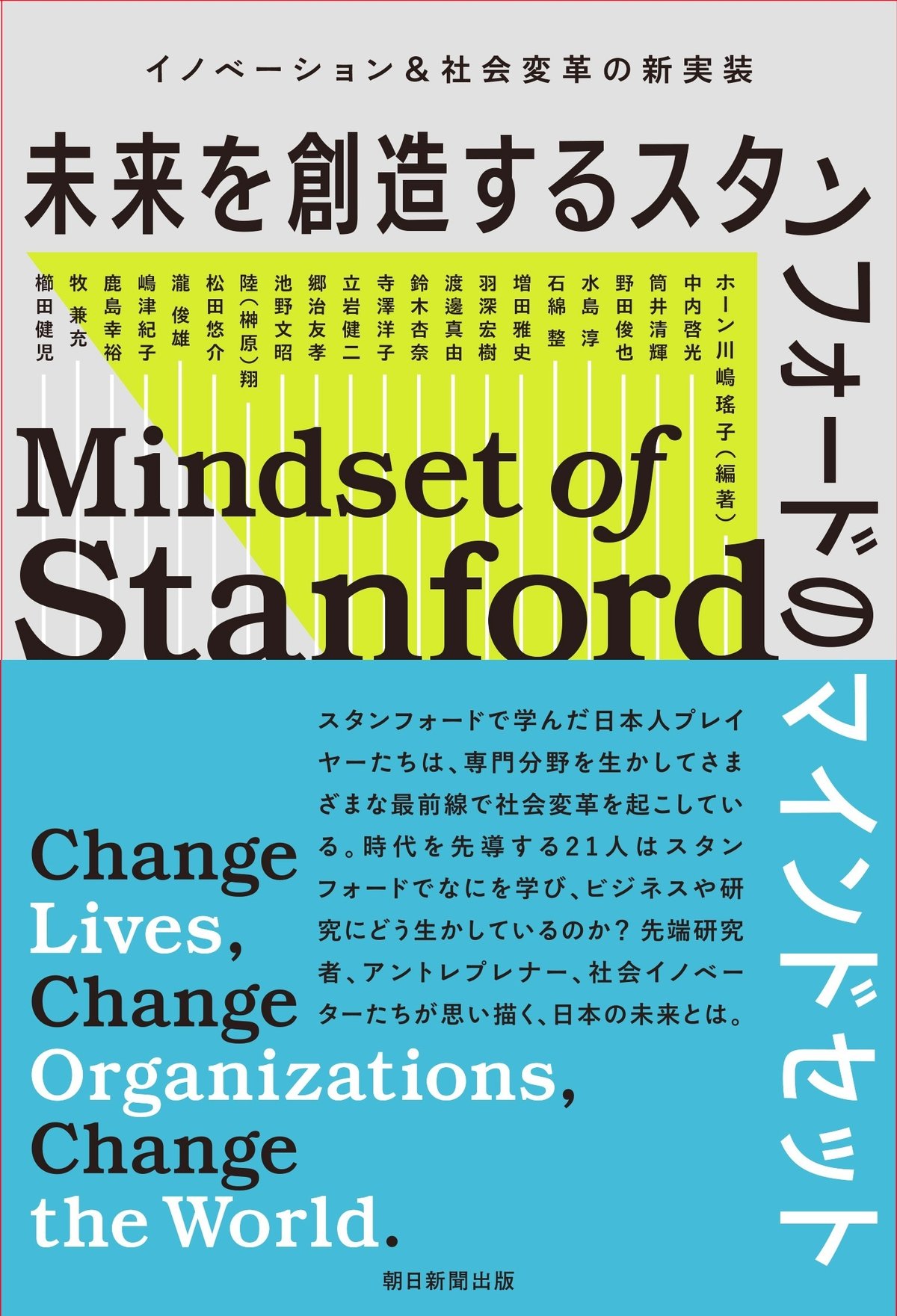

世界に名門大学は数あれど、スタンフォードのブランドは際立っている。なぜ、スタンフォードは常にイノベーションを生み出すことができ、それが起業や社会変革につながっているのか。スタンフォード大学で学び、現在さまざまな最前線で活躍する21人が未来を語った新刊『未来を創造するスタンフォードのマインドセット イノベーション&社会変革の新実装』より、スタンフォードで現役教授として活躍する中内啓光、筒井清輝両氏の対談の一部を抜粋で紹介する。

■日本の平等主義がイノベーションの足かせになっている

筒井:大学発のイノベーションという点で、中内先生の分野において、現在の日本の大学の研究レベルはどんな感じでしょうか。

中内:アメリカのVC(ベンチャーキャピタリスト)のなかには、少数ですが常に日本の大学に目を向けている人がいます。彼らは「日本は、シーズ(種)の数は少ないけれども、クオリティーは高い」といっています。つまり、日本の大学にいる研究者は、非常によくデータを蓄積していて、信頼性の高いデータに基づく特許やアイデアをそこそこもっているというのです。

アメリカの大学には、あまりたいしたエビデンスがなくても会社をスタートさせる研究者がたくさんいます。お金がふんだんにあり、たとえ失敗しても許される(ベンチャー精神に富む)社会だからそれが可能なのかもしれません。でも日本はそういう状況ではありません。だからこそ大学のなかにシーズが残っているという言い方もできるのかもしれません。

筒井:よくいわれるのは、日本は新しい科学技術はいろいろ生み出すけれども、それを社会実装するのに時間がかかり過ぎて、その間にアメリカや中国などに取られて追い抜かれてしまっている。科学技術力自体はそれなりにあるのに、それを使って産業移転して儲けることが非常に苦手といった指摘です。

中内:いいアイデア、シーズがあっても、それを世界レベルのビジネスに展開できる人材が非常に少ない。今の日本は間違いなくそういう状況だと思います。

筒井:アメリカの投資家は、よく「日本は宝箱だ」といいます。日本はいろいろなおもしろいものが結構安く手に入るから。

中内:ただスタンフォードで、医学部の産学連携プログラム「スパーク(SPARK)」やスタートアップ支援組織の「スタートエックス(StartX)」の話を聞くにつけ、おもしろいアイデアをもっている人が本当にたくさんいるんだなと感心します。シリコンバレーで一旗揚げてやろうと考えている人が世界中から集まってくるので、やはり量的には圧倒的に負けている気がします。

筒井:スケールも大きな話が多いでしょう。関連して制度面での日米の違いはどうですか。スタンフォード大学には、スパークやスタートエックスのほか、特許のライセンス化機関「OTL(Office of Technology Licensing)」が何十年も前からあったりします。これもいわば制度的なものです。あるいは医薬品などの認可のスピード感の違いもよくいわれます。

中内:医療分野では「100%の安全」を望むのが日本人の考え方です。なにかあると、日本のメディアは徹底的に叩くし、官僚など行政に携わる人たちも非常に保守的です。国民的な特性が制度面に反映しているので、なかなか簡単には変えられないと思います。新しい医療には必ずリスクがともないます。そのリスクとベネフィット(便益)を理解したうえでなにか新しいことをやる。そういう考え方がもう少し一般化しないとこういった状況を変えるのは難しいでしょう。

日本の政府は「新しい医療を推進しよう」などと盛んにいっています。総論はそうなのですが、各論に入るとまったくそうではない。実際に厚労省やPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に行くと、たいしたサイエンスのバックグランドのない人にわけのわからない書類をあれこれもってこいといわれ、研究者は非常に消耗してしまいます。時間もかかるし、そのうちに資金がショートして、スタートアップの会社なら潰れてしまうわけです。

アメリカはまったく違います。新しい治療をいち早く患者に届けることが優先です。もちろん、安全性も大事だけれども、効果が見込めそうな新しい治療法なら多少のリスクはしょうがないと合理的に考えます。日本との大きな違いは、こうした国民の合理的な考え方だと思います。

筒井:日本は、たとえば「狂牛病が出たら全頭検査」という国です。そういう発想は簡単には変えられないでしょう。そういう意味では、日本よりもアメリカでやったほうがいいと考える医療分野の研究者、スタートアップ、あるいは大企業も増えていくのでしょうか。

2002年スタンフォード大学Ph.D.取得(社会学)、ミシガン大学社会学部教授、同大日本研究センター所長、同大ドニア人権センター所長などを経て、現在、スタンフォード大学社会学部教授、同大ヘンリ・H&トモエ・タカハシ記念講座教授、同大アジア太平洋研究センタージャパンプログラム所長、同大フリーマンスポグリ国際研究所シニアフェロー、同大人権と国際正義センター所長、東京財団政策研究所研究主幹。専攻は、政治社会学、国際比較社会学、国際人権、社会運動論、組織論、経済社会学など。著書に、『人権と国家:理念の力と国際政治の現実』(岩波書店・2022年。第43回石橋湛山賞、第44回サントリー学芸賞受賞)、Rights Make Might: Global Human Rights and Minority Social Movements in Japan (Oxford University Press 2018:アメリカ社会学会三部門で最優秀著作賞受賞)、Corporate Social Responsibility in a Globalizing World (Cambridge University Press 2015、共編著)、The Courteous Power: Japan and Southeast Asia in the Indo-Pacific Era (University of Michigan Press, 2021、共編著)。

中内:たとえば、ノーベル賞を取った本庶佑(ほんじょ・たすく)先生のがん治療薬「ニボルマブ(製品名オプジーボ)」や「ペムブロリズマブ(製品名キイトルーダ)」は、日本の製薬会社の製品ですが、まずイギリスやアメリカで認可され、製品化されてグローバルに展開されて、日本でも使われるようになりました。

医療分野は必ずしもお金が儲かればいいという世界ではありません。先ほどいったように、新しい治療ができたらできるだけ早く人々に還元されたほうがいいと考えます。だから安全性の確認が合理的かつ迅速にできるシステムがあるところで製品化されるわけです。

しかし、日本の制度はあくまで安全第一。結果的には海外経由のほうがいち早く患者さんの手に届きます。そうだとしたら、自分たちの取り分は多少減っても、アメリカでやったほうがいいと考える人たちが増えて当然でしょう。私もその一人ですが。

筒井:シリコンバレーのエコシステムがあるのだから、そこにプラグインしてしまえばいろんなことがやりやすくなる。そういう発想は日本の政府にもあります。大学発イノベーションの目利きをシリコンバレーのVCに頼むとか、シリコンバレーに5年で1000人規模の日本人起業家を派遣してエコシステムに入り込んでもらうなどのスタートアップ政策が動き出しているところですね。

ただ医療と違い、ビジネスの分野だと、日本に税金が入らないのであれば政府が投資する意味はないという意見もあります。

中内:それは内向きの考え方で、私はあまり賛成しません。経産省が主導して2018年にできた官民ファンドの「産業革新投資機構(JIC)」は、アメリカにいる優秀な目利きを集めて日本のアイデアを評価してスタートアップをどんどん作っていこうという発想だったと思います。しかし、あっという間にうまくいかなくなった。日本の国際性の後れ、メディアの勉強不足、システム作りのまずさを感じます。

筒井:産業革新投資機構はすごく可能性があったと思います。けれども幹部の報酬が高すぎるということがメディアで問題になって、中心メンバーが総入れ替えになってしまった。世論が足を引っ張る日本の悪しき平等主義が顕在化してしまったケースだと思います。現在進められているスタートアップ政策に、この経験が生かされているといいですね。

■日本ではなぜリーダーが育たないのか

筒井:制度面など、日本をどう変えたらいいかという議論において、この悪しき平等主義は大きく立ちはだかる壁になります。たとえば、定年制。なにもしなくてもその年齢まで会社にいられて、やる気のある若い人がなかなか上に行けない。あるいは定年が来たら、どんなに仕事ができる人でも即刻、会社を去らなければいけない。年齢が主要な評価基準になる悪しき平等主義です。

結局、個人の能力や業績を正確に評価できないシステムに問題があるのでしょう。つまり、学校の教育制度を含め人材育成のシステムが根本的に変わっていかなければいけないと思います。中内先生は日本の教育制度において、一番ネックになっているのは何だと感じますか。

中内:筒井先生のご専門でしょうが、やはり日本の文化、社会構造的に、一般の人がもっている教育に対するイメージ、あるいは教育制度に対する期待が他の国とは違っている。そしてやや時代遅れであるという感じがします。

日本は同調圧力が強いと言われます。日本の教育制度では、みんなで仲良く暮らせる社会を作るんだという発想がすごく強い。また妬みの文化でもあるので、多くの親は自分の子どもがあまり目立たず、まわりに迷惑をかけずに学校生活を送ってくれることを願っているように見えます。その辺の意識から変えていかないと、日本の教育制度は変わらないと思います。

一流の国に追いつけ追い越せでやっていた頃の日本は、いわゆる平等主義に基づくチームプレイが重要だったのでしょう。しかし今やグローバル・エコノミーのなかで互角に戦っている国です。その状況のなかで、三流国家にまで逆戻りしつつある印象です。それを食い止め、成長していくためには、やはりクリエイティブな人材を育てなければいけない。クリエイティブな人は個性が強く、同調性のないケースが多いと思います。そこを一般の人もよく理解し、欠点のない子どもを育てるのではなく、子どもの長所や個性を生かす教育を重視するよう、見る目を変えていかないと、教育制度も簡単には変わらないでしょう。

スタンフォード大学医学部 幹細胞生物学・再生医療研究所・教授。東京医科歯科大学高等研究院 卓越研究部門・特別栄誉教授、東京大学名誉教授1978年に横浜市立大学医学部を卒業。在学中にサンケイスカラシップ海外奨学生として1年間ハーバード大学医学部へ留学し、マサチューセッツ総合病院やブリガム病院等で臨床研修を受ける。1983年に東京大学大学院医学系研究科より免疫学で医学博士号を取得後、スタンフォード大学医学部遺伝学教室博士研究員として留学。帰国後、順天堂大学、理化学研究所、筑波大学基礎医学系教授を経て2002年より東京大学医科学研究所教授に就任、2008年より東京大学に新しく設置された幹細胞治療研究センターのセンター長並びに東京大学iPS研究拠点リーダーを務める。2014年からStanford大学教授を兼務。2022年3月で東京大学を定年となり4月より東京医科歯科大学高等研究院に移動し、引き続き日米両方の研究チームを率いて研究活動を行っている。大学院時代より一貫して基礎科学の知識・技術を臨床医学の分野に展開することを目指している。

筒井:教育社会学でそういう研究はたくさんあります。幼稚園や小学校のレベルから集団のなかでまわりの子どもと協調的に立ち回ることがとても重視される。社会に出ても自分の会社や研究室で人間関係をうまく運ばせることが一番大事となっている。まさに同調圧力がすごく強調される社会なので、「出る杭は打たれる」という感覚がずっと子どものころから植えつけられているというわけです。

実際、教育の中身も個性を発揮する、他の人と違うことをやるといったことが大事にされていません。大学入試もAO入試(総合型選抜)が増えてきてはいますが、相変わらず共通テストで画一的な知識の習得が強調されています。

アメリカでも多くの親が自分の子どもをいい大学に入れたいのは同じです。ただ、そのために親がなにをするかというところが違います。日本では、塾に通わせて画一的なテストでいい点を取るスキルを高めることが中心です。

一方アメリカでは、スタンフォードの入試もそうですが、SAT(大学進学適性試験)の点数を見ない大学がすごく増えています。アメリカの大学入試ではなにを問われるか。「今までにあなたはなにをやってきましたか」「あなたは人生でなにを成し遂げたいですか」「そのために大学の4年間はどう役に立ちますか」といった問いに対して、しっかり説明できないと大学に入れません。だからアメリカでは、中学生ぐらいからそういうことを考え始めるケースが多いです。

アメリカの子どもは、日本のように塾に行くだけではなく、なにか事業的なことをはじめたり、バイオリンやバスケットボールなどに打ち込んで成果を出そうとしたりする。親も子どもの自主性を重視してサポートします。日本とは教育のあり方が根本的に違い、それに最も大きな影響を与えているのは受験制度だと思います。

中内:アメリカの大学は入試にすごく時間も労力もかけます。一方で、日本の大学は試験の点数で合否を決めるほうが客観的でいいと、単純に済ませている印象です。アメリカの大学は「なにが客観的なのか」というところから問い直し、いろんな面からその個人を見て判断します。大学教育の成果に大きな違いが出てくるのは、ある意味当然でしょう。

筒井:こうした教育の影響で、リスクに対する考え方にも違いがあります。減点主義の入試制度に象徴される日本ではリスクを回避する個人の生き方、社会のあり方が強くなり、昭和の頃は良かったが、今の時代に必要な教育や研究、産業の発展に相当マイナスに働いていると思います。加点主義で個性やそれぞれの長所を伸ばそうとするアメリカでは、リスクをおそれず新しいことに挑戦する人が育ちやすいと思います。

中内先生は、日本にいる研究者とアメリカにいる研究者の違いについて、特に起業に関して、どの程度リスクを取るのか、どの程度我慢できるのか。その辺の差を実感されていると思うのですが。

中内:やはり非常に違います。同調圧力の強い日本はリーダーシップをもっている人材が育ちにくい傾向があると思います。アメリカはそもそも多様性に富む国なのでそれをまとめていくことが大変だということもあるでしょうが、小学校からリーダーシップに注目した教育が行われています。たとえば、人前で話をするのもその一つで、リーダーシップがあるかどうかの大きな評価のポイントになります。強いリーダーシップのおかげで、個人としても全体としてもリスクをおそれず、行動できるわけです。

日本はリーダーを育てるというところに、あまり労力をかけていない。だから、良いリーダーがなかなか出てこなくて、問題解決に非常に時間がかかったり、責任回避のために先延ばしの繰り返しになったりする。研究者、あるいは政治家を見るまでもなく、あらゆる分野でリーダーシップの不在を感じます。だからリスク回避の行動が個人的にも社会的にも続くのだと思います。

日本のリスク回避やリーダーシップの不在は、アメリカ以外の国々と比べても顕著でしょう。たとえば、私のスタンフォードの研究室には、大学院生やポスドクが日本を含め、世界中からやって来ます。日本の一流大学出身者は、言われたことはきちんとこなすし、頭もいいし、良い人が多いです。しかし、非常に迫力不足。自分で課題を見つけて周りの人を巻き込んでバリバリやっていくタイプがほとんどいません。

一方、日本以外の国々から来ている人たちは、みんな目が輝いている。やる気十分で、一旗揚げてやろうという強烈な意気込みを感じます。

こうした違いには、日本の社会が非常に安定している影響があると思います。いわれたことだけやっていれば大丈夫、右のものを左に置けばオーケーというリスク回避の風潮が、若い人たちにも蔓延しているのでしょう。良い国であることはたしかですが、問題は今の日本の豊かで安定した生活が厳しい世界経済の競争のなかでこの先も続くのかということをどれくらい多くの人が認識しているのでしょう。そういう危機感がないこと自体、大きな問題だと思います。