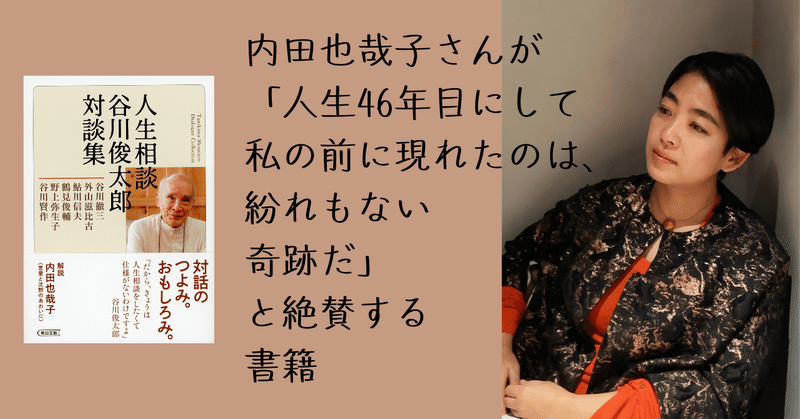

内田也哉子さんが「人生46年目にして私の前に現れたのは、紛れもない奇跡だ」と絶賛する書籍とは

「ひとりでね、うまい具合にスルスルと生きてきたところがあるわけです」。詩人の谷川俊太郎さんの壮年期の対談集『人生相談 谷川俊太郎対談集』(朝日文庫)が話題です。自我、家族、性、老い、そして日本語について、6人の達人と胸の内を明かし合った貴重言葉の数々です。本書の内田也哉子さんの解説から、その冒頭部分を特別公開します。

■言葉と沈黙のあわいに 内田也哉子

決して大げさなんかじゃなく、私に日本語の美しさを教えてくれたのは、谷川俊太郎さんだ。幼い頃、おもちゃの存在しなかった我が家には、キッズフレンドリーなものといえば唯一、絵本が数冊あっただけ。おのずと、すりへるほど読み込まれたその絵本の翻訳者が谷川さんで、原作者は、平凡な日常の滑稽さや、人間の孤独をテーマにした不条理劇を代表するウージェーヌ・イヨネスコだった。不気味な明るさと不穏な空気を合わせもつ家族を描いた『ジョゼット かべをあけてみみであるく』という作品は、幼い私の心を掴んで離さなかった。たった5、6歳の少女が、この絵本から本当の意味で人生の不条理を嗅ぎとっていたかは定かではないけれど、間違いなく「目に見えるものの奥に潜むいくつもの層」を感じとり、胸のざわめきを覚えた。そして、夢と現実の間を行ったり来たりする悦びを知ってしまったのだ。

やがて谷川さんの詩作『みみをすます』に出会った。幼稚園から英語の教育環境で育った私は、このひらがなだけで綴られた詩に、大和言葉に由来する言語の耳心地の良さと佇まいの奥ゆかしさを教えられた。そして、こんな片言の日本語スピーカーの私でも、見たこともない心のランドスケープに連れて行ってもらえることに、日本語、いや、谷川さんの紡ぐ言葉の力に圧倒された。たった一本のえんぴつ、たった声ひとつだけでも、誰かを未知の(もしくは懐かしい)どこかへ運んでいける谷川さんに畏敬の念を抱く。しかも、幼児から100歳を超える大人まで受けとり手の層は分厚く、肌の色も、教育のレベルも、職種も、社会的立場なんかもどこ吹く風。小難しい言葉じゃなく、どんな人にも伝わる言葉を使って表現することの尊さと無限大の可能性を思い知った。

この対談集が、人生46年目にして私の前に現れたのは、紛れもない奇跡だ。これまで私が、谷川さんの推敲した言葉の結晶である詩や絵本に慣れ親しんできたせいか、これらの対話は言語の新たな表情を見せてくれた。

「書き言葉とちがって、話し言葉には聖なる一回性の如きものがある」と谷川さんがかつて書いていたように、その日その場で有機的に生まれた心の交流がありのまま記録されている。対談の主な時期である41~61年前の日本語は、確実にボキャブラリーも、その背景にある精神性も今とは異なり、郷愁というより、潔く斬新な言葉の連なりとして衝撃を受けた。そして、目で追う活字から想像する、一対一でなければ生まれない緊張感と安心感、声の圧や音程、言葉尻の余韻、沈黙、静けさを破る言葉のリズムが、まるでジャズの即興を聴いているような高揚感を掻き立てる。つい勝手に、そこで飲まれていたのは、コーヒーなのか水なのか、一体どんな椅子に座っていたのかまでイメージが膨らんでしまう。

若き俊太郎さんは、計り知れないほどの好奇心とインテリジェンスをそなえ、相手への絶大なリスペクトを持ちつつも、必ずしも相手の見解に同調することなく、自らの考えを述べている。年齢的にも、30代から50代にかけて、誰しもが通るであろう人生の迷える季節から、だんだんと静かに自己が形成されていく過程を目の当たりにするようだ。とはいえ、谷川さんは偉大な先輩であろうが、父や息子という近すぎて本来なら気恥ずかしい関係であろうが対等に向き合い、イデオロギーを交換する。そもそも谷川さんは、生きてきた年数や経験などに左右されることない「存在のゆるぎなさ」を生まれながらに持ち合わせているのだと感心する。まるで荒野にひとりですっくと立つ、老成した魂を持つ少年なのだと。