伊沢拓司「早押しクイズでの“誤答”は勝つための手段」クイズ王が分析するクイズの世界

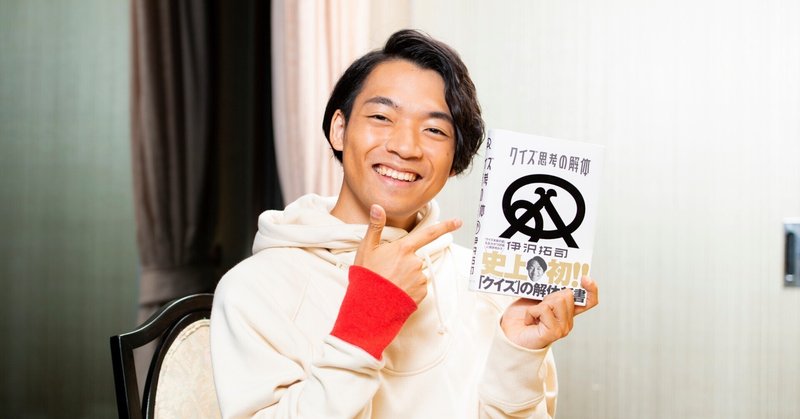

「高校生クイズ」で史上初の2連覇を果たし、「東大王」や「QuizKnock」創設で日本のクイズ界を牽引する伊沢拓司氏。彼が2年半を費やした大著『クイズ思考の解体』では、クイズを愛しすぎた"時代の寵児"が、「クイズ本来の姿」を長大かつ詳細に、繊細だが優しく解き明かしています。本について、また、愛してやまないクイズについて、伊沢氏に語っていただきました。(写真撮影:高野楓菜)

――本書で「クイズの誤答」との向き合い方を理論立てて解説されています。競技クイズプレーヤーにとっても、これまで意識し語られることが少なかった視点なのではないでしょうか。

伊沢:アマチュアクイズの世界では、誤答というのは大変大事なテーマで、おそらくここに書いてあるようなことは頭の中では意識されてきたし、各所各所で議論はされてきていると思います。ただやはり、前提として置かなければいけない情報が多くて、早押しクイズはどういうものかとか、ルールにどのようなものがあるかとか、そういう説明なしには語れない領域なのでなかなか外に出ていくことのなかった情報なのかなと。

とはいえ、早押しクイズを語る上で誤答の扱いというのはとても大事な要素。誤答によるリスクが大きいか小さいかによって、早押しの攻め方も変わってくるので、誤答の話をしないと早押しを語りきれないのです。これだけ長く書ける本だからこそ、ここはしっかりと書きたいな、と思いました。中級編だからこそ、クイズプレーヤーが普段から気にしていることを普段のとおりに伝えられた、という感じです。

――「誤答」についての概念が変換されるきっかけになった画期的な解説だと興味深く読ませていただきました。

伊沢:誤答=その知識について知らない、みたいな単純な話ではないので、そういう部分からまずは伝わっていけば嬉しいですね。誤答というのは無知の結果ではなく、勝つための手段なんだ、ということだけでも伝わればと思います。

――クイズの作問における構文とアイディアの絶妙な組み合わせ方、ホスピタリティの作り方など、具体例を交えて丁寧に解説されている箇所にも感銘を受けました。クイズの作問が、いかに創造的な作業であることが読み取れます。

伊沢:もうほんとは日常のメモとか、そういうのでもいいんです、クイズの作り方なんて。ああしろこうしろを強いるつもりはない。ただ、一本規矩があると、作るときにやりやすいよねということで、大会とかで行う作問作業を、なるべく分解してお見せした、というのが今回のコンセプトです。

そもそもクイズは誰か問題の作り手がいてはじめてゲームとして完成するものなので、作り手のことを考えるというのはクイズというゲームを攻略する上でひとつ重要な要素だと言えます。なので、「なぜクイズ王は早く押せるのか」を語るならば作問の話は欠かせないんです。

作り手の立場を推測するというのはテレビクイズを攻略する上で昔から重要な要素とされていましたが、今回はそれをより分解して、ステップを踏んで語ったつもりです。丁寧にやった結果として、主眼はあくまで「早く押すために」というところにありますが、問題を作ってみたいという人へのひとつのマニュアルにもなるようなものにもなっているはずです。

――さらに「早押しクイズ=要素還元的に捉えることのできない、複雑系の世界」として論が展開されていきます。早押しクイズには、人間の思考の不安定さというものがついて回るがゆえに、「実は、正確な分析が困難だ」という「ちゃぶ台返し」が起こっていますね。

伊沢:ここは、今回やるならどうしても触れないといけないなと思ったというか、厳密性にこだわるなら言及しないといけなかった部分ですね。そもそもクイズが解けた、早押しに勝ったという結果がどのように発生するのかを考えた時、第4章までは自分の脳内で起こっていることをなるたけ正確に書き起こしてきたつもりだったけど、その翻訳の過程でいろいろなものが捨象されてしまったり、それらしい因果関係に押し込めてしまったりしていて、実は間違ったことを書いているんじゃないか、というのは当然の疑いとして生じたわけです。

そして、そこを疑うと更に一歩先に考えが進んで、そもそも早押しクイズを解く時に行われている思考というのは、第4章までのように分解して解き明かすことなど不可能なんじゃないか、というところにまで至りました。ようは、それっぽいこと言ってるだけなんじゃないかと。

クイズって、「知ってる」から「正解できる」わけじゃなんです。知らなくたって、推測で正解できたりもする。カンでも正解できる。僕が『土曜はナニする!?』(フジテレビ系、毎週土曜8時半放送)で解いている企業に関するクイズとかはまさにそれですね。答えとなる事実は知らないんだけれど、ヒントと推測でこれかな?という答えを書いている、ということに過ぎない。

逆もまた然りで、「知ってる」けど「正解できない」問題もある。ど忘れとか、解答方法を間違ってしまうとか。これはつまり、正解したことのみをもって、答えとなる知識を持っている証明にはならない、ということ。

となると、早押しクイズを正解するまでにリアルな脳内で何が起こっているのかを、因果を持って語ること事態に疑義を呈するべきなんじゃないかなと思ったんです。なので、早押しクイズの思考過程が複雑系に当たる、という仮説を立ててみた、というのが第5章です。いやはや、これまでやってきたことはなんだったんでしょう、という。最終的にはそのあたりの意義についても書いてはいますが、結局これだけ考えてわからないんだから、早押しクイズというものは面白いなと再確認できましたね(笑)。

ただ、それを語る上での学術的な裏付けとか、正確な言葉を僕は持っていなくて。そこはもう白旗をあげつつ、できる範囲で進めようと。複雑系研究の専門家に手伝ってもらって、極力ブレイクダウンしつつ、呈するべき疑問とか、今後この研究を進めてくれる人に向けての課題提示というのはやったつもりです。

あくまでクイズの当事者として、早押しクイズの思考過程は複雑系なんじゃないかという所感を持った、という程度に今回の記述はとどめていますが、いつか本当にプロが研究してくれるのであれば、僕は喜んで実験台になりたいですね。できないことはできない、大きな課題として残しておきましたよ、というスタンスです。

――「モデル」を作り、「現実」と「モデル」を行き来することで真実に近づいていく。これこそが、「クイズを科学する」ということなのですね。本の最後には、「完璧にはまだ遠い」と書かれています。これまで、科学的なアプローチで研究がなされてこなかったからこそ、本書を機に議論や研究が深まると面白いですね。

伊沢:これが科学なのかはわからないし、おそらく正しい科学ではないんでしょう。科学らしく振る舞いはした、ということですね。筋道をつけた、というと言いすぎかも知れませんが、いずれにせよ早押しクイズが、多方面から研究されうるための俎上にはどうにかこうにか載せられたと思います。

少なくとも、早押しクイズを解いているときの自分の感覚は記述できました。学術的なフォーマットで書けなかったことで自分の力不足を痛感しましたが、なにかこうせめて架け橋のようなものになっていたらいいなと思います。もっともっと、早押しクイズの思考モデルをブラッシュアップするべく、いろいろな人のお力を借りたいですね。

――「人工知能VSクイズ王伊沢」という対決も見てみたいですね。「AI技術の発展×クイズ」についても、今後研究が進むとクイズ界に大きなイノベーションが起こるかもしれないですね。

伊沢:人工知能には、僕は勝てないでしょうね。どういうタイプのものかによりますが、クイズAIの研究は各所で進んでいるようなので。クイズを作るAIならまだ僕のほうがいい作品を作れると思うんですが、ちゃんとそのあたりの研究をやられている方も複数知っているのでうかつなことは言えません。解く方は、僕よりずっと正確で強い、機械のようなプレーヤーを知っているので、僕は人工知能に勝利した囲碁棋士・イ・セドル氏には少なくとも今はなれないですね。そういう人たちとAIが戦うなら、解説くらいはやりたいな。

――本文は3~5回程度、何周もして書き直し、難航した章に関しては15回も書き直しをされたと聞いています。ほぼ毎日、夜中や明け方に原稿を上げていた2年だったとか。

伊沢:いやはや本当に編集の松浦さんにはご迷惑ばかりおかけしました。イレギュラーなことしかない執筆の中、私をずっと守ってくださって、極力やりたいことを通してくださったので……普通じゃない本を、普通かのように書いて、出版できることに本当に感謝です。

ここ2年ほどは生活の裏側、仕事をしていない時間の多くをこの本のために割きましたから、書店に並んだ時の喜びは凄まじいですね。長距離移動のときはほぼ原稿をやってましたし、家に帰ったらまず執筆、という暮らしでした。それだけの時間を賭けたので妥協なくやれた、と思いたいんですが、正直今すぐにでも書き換えたいところがたくさんあるので、どこまででも満足はできないと思います。

歴史のパートなんて、いざ脱稿か、みたいなタイミングで「アタック25」放送終了というニュースが飛び込んできましたから、そこから内容を書き換えて……ということもあり。日々変わっていく世界と、自分の内面との終わらない戦いに、ひとまず出版という形で終止符を打ったような感覚です。

ズルズルズルズルといつまでも書いていた中、お付き合いいただいた松浦さんには感謝の言葉しかないです本当に。ありがとうございます。

伊沢拓司

日本のクイズプレーヤー&YouTuber。1994年5月16日、埼玉県出身。開成中学・高校、東京大学経済学部を卒業。「全国高等学校クイズ選手権」第30回(2010年)、第31回(2011年)で、個人としては史上初の2連覇を達成した。TBSのクイズ番組「東大王」では東大王チームとしてレギュラー出演し、一躍有名に。2016年には、Webメディア「QuizKnock」を立ち上げ、編集長・CEOとして日本のクイズ界を牽引する。

Twitter @tax_i_ / QuizKnock http://quizknock.com/