「人間と物質」展の真実

1970年に東京都美術館で開催された「第10回日本国際美術展」、通称「東京ビエンナーレ」、あるいは「人間と物質」展は、戦後日本美術史に欠かすことができない重要な展覧会として知られています。それは、リチャード・セラ、カール・アンドレ、ハンス・ハーケ、クリスト、ダニエル・ビュラン、高松次郎、成田克彦、小清水漸、田中信太郎、野村仁、松澤宥ら、後にミニマリズムやコンセプチュアル・アート、もの派といったカテゴリーでくくられることになる、当時新進気鋭のアーティストたちが数多く参加していたからです。

この「人間と物質」展のコミッショナーは美術評論家の中原佑介でしたが、主催の毎日新聞社の事務局として中心的な働きをしたのが、現在、美術評論家の峯村敏明です。伝説的な「人間と物質」展はどのように開催されたのか、当時の現場はどんな状況だったのか、そして批評はどのように機能していたのか──。

「人間と物質」展の知られざる一面について峯村氏にお話を伺いました。聞き手は、「東京ビエンナーレ2020/2021」の共同代表・中村政人と、「アートライティングスクール」のプロジェクトディレクター、福住廉です。なお、本企画は「アートライティングスクール」の公開講座として催され、本講座の受講生が本稿を編集しました。

峯村敏明(みねむら・としあき)

美術評論家。1936年生まれ。東京大学文学部卒業後、毎日新聞社に勤務(1971年まで)。1970年の東京ビエンナーレ「人間と物質」展の組織・運営に携わる。1971年から1975年までパリ・ビエンナーレの国際審査員・同運営委員を務める。国内外の近現代美術に対する批評活動を行う一方で、「平行芸術展」(1981年~2005年)など展覧会を多数企画。1979年から2006年まで多摩美術大学で教鞭を執る。多摩美術大学名誉教授。

中村政人(なかむら・まさと)

アーティスト。1963年生まれ。3331 Arts Chiyoda統括ディレクター。東京ビエンナーレ2020/2021共同代表。東京藝術大学教授。

福住廉(ふくずみ・れん)

美術評論家。1975年生まれ。アートライティングスクール・プロジェクトディレクター。

福住 こんにちは。本日は「アートライティングスクール」という講座の公開インタビューで、峯村敏明先生と中村政人先生をお招きしました。わたくしは司会を務めます福住と申します。よろしくお願いします。

今日のテーマは1970年に毎日新聞社が東京都美術館で開催した「人間と物質」展です。正確には「第10回日本国際美術展」、通称「東京ビエンナーレ」といいました。コミッショナーは美術評論家の中原佑介さんで、事務局を担っていたのが峯村さんです。そして2020年の夏に、「東京ビエンナーレ」という同じ名称の国際展を準備しているのが中村さんです*1。ちょうど50年という時間を超えて、お二人を交錯させれば、何か新しいヴィジョンが見えてくるんじゃないかと期待して、この企画を催しました。

まず、峯村さんは当時毎日新聞社の社員で、事業部に所属されていたそうですが、「人間と物質」展の事務局をお一人で担当していたというのはほんとうですか。

峯村 ほかに誰かいたかなぁ。あ、今思い出した。ひとり、多摩美の学生にバイトで来てもらっていました。ただ、内容には一切関わりませんでしたね。

中村 海外のアーティストを来日させるための交渉などもお一人で?

峯村 昔の人間はよく働くんです(笑)。つまり社内クーデターというか異常事態だったんですよ。「日本国際美術展」は毎日新聞社の主催事業だったんですが、わたしが勝手にやるもんだから、それまで主導権を持っていた前任者が辞めてしまった。それでわたしがひとりでやるしかなかったというわけです。

福住 新聞社には事業部と学芸部ないしは文化部がありますが、いわゆる美術記者が所属する後者とは協力関係はなかったのですか。

峯村 美術記者の安井収蔵さんという方にはひじょうにかわいがってもらいましたね。わたしよりはるかに年上の方でしたけれど、どういうわけかわたしと馬が合って、しょっちゅう呑みに連れて行ってくれました。バーに行くと、女の子が「あ、ゲゲゲの鬼太郎さんが来た」っていうほど、よく二人で飲み歩いていました。ネズミみたいに小柄で眼がギョロッと大きかった安井さんがねずみ男に、長い前髪で片眼が隠されていたわたしが鬼太郎に見えたのでしょう。心の優しい人で、「おまえのやろうとしていることはよくわからんけど、きっと意味があるんだろう」と、後押ししてくれました。記事でもよく取り上げてくれましたね。一方で、安井さんは権威にたいする、嫌悪感と言ってもいいような強いアレルギーをもっていました。だから安井さんが頑張ろうとしていることにたいして、わたしも応援してやろうという気構えが強かったんですね。

福住 毎日新聞社が「日本国際美術展」を開催したのは1952年、翌53年から隔年制になりました。

峯村 毎日新聞というのは音楽にしろスポーツにしろたくさんの事業をやっていましたが、美術で一番の柱になっていたのは2年交代で開催していた「日本国際美術展」ですね。あるときから、その国際展を開催しない年に「現代日本美術展」が入ってきた。

たとえば朝日新聞なら「秀作美術展」、読売新聞なら「読売アンデパンダン展」というように、新聞社はそれぞれに重要な美術事業をもっていましたけど、毎日新聞のそれは有名な作家だけを集める秀作展とは違って、かなり幅広くすくいあげていたんです。それでも、毎年選ばれるのは年配の芸術家ばかりで、なかなか若手にまで降りていかなかった。審査員も年寄りばっかり。

だから、わたしが提案したんですよ。国際展といいながら、作家を選ぶ審査委員会に一人も外国人がいないのはおかしいじゃないかと。「それはもっともだ。じゃあだれにしようか」と会社もわりとよく聞き入れてくれた。で、3人、外国から活きのいい若い批評家を選んだ。フランスからミシェル・ラゴン、イギリスからヤシャ・ライハート、アメリカからモーリス・タックマンです。それと、元からいた日本の権威のある批評家の方たちと、日本人の有力な若手2人が入って、合同で審査委員会を組んだんですね。それが、1967年の第9回国際展のときです。

権威のある批評家としては、東京国立近代美術館の次長だった今泉篤男さんや神奈川県立近代美術館の事実上の館長・土方定一さん。土方さんはほんとにおもしろい、ちょっと野人的なタイプで魅力的な人でした。いいかげんなところがあるんですよね。なにしろ会議に出てこない。「どうしたんですか」って電話をかけると、「あ、今日か。それは、うっかり忘れてた」って。そのくせ、自分がいないところで何かを決めるとあとでカンカンに怒るんですよ。「おれがいないのになんで、そんなこと決めたんだ」って。そういうわがままな人(笑)。

福住 若手の批評家というのはどなたですか。

峯村 いわゆる「御三家」と言われる、針生一郎と東野芳明さんだったと思います。中原さんは入っていなかった。とにかく、この第9回展(1967年)以降、ほんとうに変わったなという印象でした。若手の人たちに賞が与えられるようになりましたから。『芸術新潮』は、67年の東京ビエンナーレを、かなりページ数を割いて、とても好意的に紹介してくれましたね。

ラディカリズムとの出会い

中村 ただ、67年の次は69年ですよね。

峯村 そう。順序どおりにいけば69年になるんです。ところが、そこに割り込んできたのがわたしなんですね。67年の秋から半年あまり、会社に属していながらフランスに留学しちゃった。しかも、向こうに行っているあいだに、まぁ過激になっちゃったんですね。あなたたちからは、わたしは保守の権化みたいに見えるかもしれないけど。

福住 いえ(笑)。68年のパリといえば5月革命の時期ですね。

峯村 美術界だけじゃなくて国際的に激動の時代でした。工藤哲巳なんかもいた頃でね。工藤は派手なパフォーマンスをやっていました。一緒によくカフェで飲みながら、ひっぺ返したアスファルトの塊をいつでも投げられるように、催涙弾からいつでも逃げられるように、どっちつかずの姿勢で、ずっと街を眺めていた記憶があります。彼とはひじょうに親しくしておりました。そのときに、小さな美術の世界ですけど、話題の中心だったのがアラン・ジュフロワという人。ジュフロワは詩人で、その後ミッテラン政権の時には駐日大使館付きの文化参事官として来日しました。工藤に言わせると「峯村さんね、アランはあんな勇ましいこと言ってるけど、昔ね、全然お金なくて食い詰めて、僕のところへ金を貸してくれっ言って来たんですよ」って。

ジュフロワは元々詩人ですから、お金がないのは当たり前なんです。ただ彼は美術が好きで、工藤に限らず、多くのアーティストと親しく付き合っていて、資本主義下の芸術の在り方に強く憤激していました。そして、68年に当時かなり過激だったギャラリーからひじょうに刺激的なエッセイを出版したんですね。それが「芸術の廃棄(L'abolition de l'art)」。現代の資本主義の体制下では、どんなに革命的なことをやっても、体制に全て回収されてしまうという内容で、回収という言葉を何度も使っていました。Récupération。つまり、反体制を自分の側に吸い取って、その体制を強化するために使ってしまうということですね。だからこういう悪循環から逃れるには、残念ながらものを作ることをやめざるを得ないと。で、わたしの頭もやっこかったんですね。よくよく考えれば、そんなことは不可能なんだけれど、わたしはやっぱり文章に弱いところがあるんです。それにイチコロに惚れちゃってね。本人とも会いましたし、帰国後、「芸術の廃棄」を翻訳もしました*2[写真①]。

写真①

当時、かなりの反響がありました。やっぱりアーティストは衝撃を受けますよね。ものを作るのをやめようなんて冗談じゃないと。わたしは新宿二丁目の「ナジャ」によく出入りしていたんですけど、ちょうど伊勢丹の近くのあたりで、映像作家の松本俊夫さんの講義をたまたま耳にしちゃった。最近、「芸術の廃棄」なんてことを言ってる奴がいるんだけども、とんでもない話だと。われわれ表現者がそんなことできるわけがないでしょ、って。ぐさっときましたね。でも、しばらくはジュフロワのラディカリズムから抜けられませんでした。ちょうど、その頃です。東京ビエンナーレの準備をはじめたのは。

中村 ということは、本来69年に開催される予定だった「日本国際美術展」は一年延期したということですか。

峯村 そうですね。もっと徹底して新しい方式に改めなければならない、そのためにはもっと時間が必要だと、なんだかんだうまいことを会社に訴えて、一年延ばしてもらって、70年の開催になったわけです。

ただ、その69年には「現代日本美術展」を開催したんですが、針生さんに単独で仕切ってもらった。すごくよくやってくれました。ただ、針生さんってのはぶすっとしてる人なんだけど、すごく心優しい人なんですね。だから、自分が今まで関わった人、自分が視野に収めてきた芸術家、全部出したいんですよ。傾向、流派を問わず、みんな集めた。そうするとものすごい数になるわけです。針生さんはどちらかといえば50年代の前衛、リアリズムにもとづいた社会派的前衛を高く評価していた一方、60年代の反芸術はあまり評価していなかった。ネオ・ダダとか、もうついていけんと。でも、針生さんはその60年代のやんちゃ坊主たちも入れたんです。いろんな言葉で束ねて、整理して、いくつかの部門に分けた。うまいなぁと思ったのと同時に、ちょっとできすぎだと思いましたね。つまり、美学的な見地で言うと、統一性がなかった。単独のコミッショナーというより交通整理の役になっちゃったんですね。掲げた看板とちがって、現代美術のフロンティアではなかった。わたしはもっと鋭角的なものが見たいと思ったんです。なにしろ「芸術の廃棄」なんてのに惹かれてしまうくらいですから、もっと突き詰めたものが見たい。ここ10年続けてきた人たちに再登場してもらうなんて、とても耐えられなかった。

それで、その針生さんの「現代日本美術展」が終わって、次の「日本国際美術展」の準備をはじめる時機に、わたしの上で取り仕切っていた人が辞めてしまったんです。先ほど言った「社内クーデター」ですね。わたしが喧嘩を売ったわけではないんだけれど、峯村なんかとは一緒にやってられないということだったんだと思います。当時はもう気負っていましたから、一人でもできると思いこんでいたんですね。

飛行機の中のドラマ

写真②

福住 70年の「日本国際美術展」のコミッショナーに中原佑介さん[写真②]を決めたのは、どういう経緯だったんですか。

峯村 じつは、はじめから中原さん一人と決めていたわけではないんです。つまり先鋭的なものをやりたいとは思っていたけれども、やっぱり人間関係ってのがどっかにある。針生さんにはそれほど親しい感情を持ったことがないんです。歳も離れているし。わたしにたいしていつも親しげに声をかけてくれていたのは、じつは東野さんなんですよね。東野さんってのは、如才のない江戸っ子ですから、なんだかんだ距離を縮めてくるわけです。

たとえば、68年に三木富雄や高松次郎の参加するヴェネツィア・ビエンナーレがあって、彼が見に行きたいと。それで毎日から取材費を出してもらえないかと、言ってきたんですよ。学芸部に言えばいいんだけれど、わたしがしゃべりやすい相手だったんでしょう。それで記事を書いてもらうことにして、会社から経費を出した。でも中原さんはそういうことは一切言わなかった。ひじょうに気位の高い人でしたから。だけど、わたしは中原さんの当時の批評に惚れていたんです。その後はダメになりましたけど。

福住 ははは(笑)。

峯村 その頃の中原さんはほんとうにきれいな批評だった。ものを切るのが上手な人で、心底惚れていました。だから、中原さんと東野さんの二人でコミッショナーをやってもらったらどうかと思っていた。

福住 ダブルのコミッショナーというアイデアは斬新ですね。

峯村 1969年に大阪で万博の準備が進んでいまして。その一環として同年に大阪で開催された「国際鉄鋼シンポジウム」の下見に中原さんとわたしで行くことになったのです。飛行機の中で、わたしは中原さんに言ったんです。「今度の国際展、中原さんと東野さんの二人でやってもらいたいのだけど、どうでしょう」と。すると中原さんは慎重に考え込むフリをして…もう初めから答えが決まっていたんでしょうけどね。「それねぇ、難しいよ。二人っていうのは、批評家としてはちょっと困るんだよね…」って。そう言われたら、「あ、じゃあ中原さん一人でお願いします!」と言うよね。そうして中原さんに引き受けてもらった。その後、「してやられた」と思いましたね。私は二人でもいいと思っていたから。

中村 すると、東野さんと先に話していたら東野さんにお願いしていたかもしれない?

峯村 あり得た。もし東野さんにお願いしていたら、「人間と物質」展の性格は変わっていたでしょうね。ただ、わたしはその時の批評の内容で惚れていたのは中原さんだったから、やっぱり中原さんに決まって良かった。

中村 それを決めたのはいつ頃ですか?

峯村 69年ですよ。

中村 69年? 1970年の5月にはもうオープンなんですよ。

峯村 そりゃあ、そんなもんですよ。

中村 そんなもんですよって(笑)。

峯村 グダグダ練ってれば良いものになるわけじゃない。そりゃあ、朝から晩まで寝ずに平気で仕事できるような若さだったからね。しかも、会社の事業部長に報告したら、完全にわたしに任せていたんで、「そうか」とすんなり正式に決定した。その後、中原さんは改めて構想を練るためにアメリカとヨーロッパをぐるっとまわったんです。

福住 当時の欧米のアートはポップ・アートからミニマリズムに大きく流れが変わりつつありました。

峯村 物質特有のプロセスが先鋭的に浮上してきた時期でしたね。中原さんは、欧米でいくつかの重要な展覧会を見て、それらに通底する特徴に大きな刺激を受けたんです。たとえばベルンでやった「態度がかたちになるとき」。これはハロルド・ゼーマンがやった有名な展覧会ですね。それからニューヨークの「アンチ・イリュージョン」。これはマーシャ・タッカーとジェームス・モンテが企画して、カール・アンドレやリチャード・セラが参加した。中原さんは、この2つの展覧会は根本のところで通じていると考えたんです。つまり、絵画というメディウムはもうお終いじゃないか。少なくとも平面の中で事物を再現するという作業は無効になったのではないか。それに代わって、現実の中の物質的なもののありようと直接的に対峙するという考え方を究極まで突き詰めるアーティストが登場してきた。

福住 それでセラやアンドレを「人間と物質」展に呼んだわけですね。

影のキャスト、マンゾーニ

峯村 もうひとつ、中原さんの「人間と物質」展に大きな影響を与えたのが、じつはピエロ・マンゾーニなんです。マンゾーニは1963年に若くして亡くなるんですけど、中原さんは60年頃にミラノで出会い、親友になった。二人で毎晩飲み明かして、のちに「あいつを早死させたのはおれかな」って冗談を言ったくらい、肝胆相照らした。つまり芸術観が合ったんですね。

マンゾーニは以前は絵を描いていたんだけれども、絵画はもう何も表してはいけないと。キャンヴァスがそこにあるだけ。それはキャンヴァスであって絵画ではないという矛盾なんだけれど、物質が剥き出しのまま存在するということを極限まで考えついた人なんですね。バカバカしいとは思うんですよ、わたしは。だけど、それが良かれ悪しかれ60年代の精神でした。

それからイタリア風のパンをぜんぶ白い粉にして床にまぶした作品もありました。綿とか化学繊維とかも、とにかくぜんぶ真っ白のオブジェだけで混じりものなし。つまり何も表していない。ただ、そういう物質があるだけ。色がないというより、そもそも色ではないという主張のほうが強いから、「無色」というより「非色」とわたしは呼んでいるんですけどね。

そこから、線だけを引くという作品に発展した。これは彼が無限という観念にちょっと取り憑かれたころでしょうかね。新聞社の輪転機というのがありますね。あのぐるぐる回ってるロールに向けて、折れないようにインクの棒をギュウっと固定して、紙の真ん中のところに線をずうっと引くわけですよ。これはちょっとそれまでの非色の傾向とちがって、もう少しコンセプチュアルなことを考え始めた最初だったと思う。物質の極限まで行ってから、人間がものを考えること以外には寄る辺がないと考えたんだろうと思うんですね。

ちょうどその頃、中原さんはマンゾーニと出会った。それから10年後の1970年頃に、中原さんはわたしにマンゾーニからもらったプレゼントを見せてくれたんです。卒業証書を入れるような円筒の中に収めた10メートルくらいの線の作品でした。中原さんはマンゾーニの絵も描いていましたね。首から上の肖像。「ミスター・マンゾーニ。君の親切に感謝する」って英語で書いて、日本語と英語で中原佑介とサインも入れてある。ひじょうに深いつながりを感じていたようです。だから1970年の「人間と物質」展で打ち出した過激な芸術観というのは、1960年に出会ったマンゾーニの作品の延長線上にあるんですね。

中村 なるほど。マンゾーニと出会ったことで当時の現代美術の流れを受け止める精神が育まれたわけですね。

峯村 マンゾーニはある意味で早すぎたんですよ。のちに彼のような考え方をもう少し現実性を帯びたかたちで打ち出してきたのが、同じイタリアのアルテ・ポーヴェラです。中原さんが「人間と物質」展の準備のためにヨーロッパを視察したとき、アルテ・ポーヴェラの作家たちの作品をまったく違和感なく見ることができたのは、マンゾーニをすでに知っていたからです。それで「これだこれだ」っていう感じで、ヤニス・クネリスやルチアーノ・ファブロ、マリオ・メルツら、5人くらいアルテ・ポーヴェラの作家たちを選んだ。

むくれるセラ

福住 これまで「人間と物質」展の経緯や概要についてお話していただきました。ここで焦点を具体的な美術家に当てたいのですが、先ほど峯村さんが挙げた「態度がかたちになるとき」と「アンチ・イリュージョン」、この2つの重要な展覧会にともに参加していたのが、リチャード・セラでした。セラは来日して、中原さんが言うところの「臨場主義」、つまり現場で作品を制作しました。この写真はそのうちのひとつ、鉄の輪っかを美術館の外の路上に埋め込む作品を制作しているところを写したものですが、この真ん中にいるのが峯村さんですよね[写真③]。

写真③

峯村 ああ、覚えていますよ。

中村 なんだかセラが怒られているような感じ(笑)。

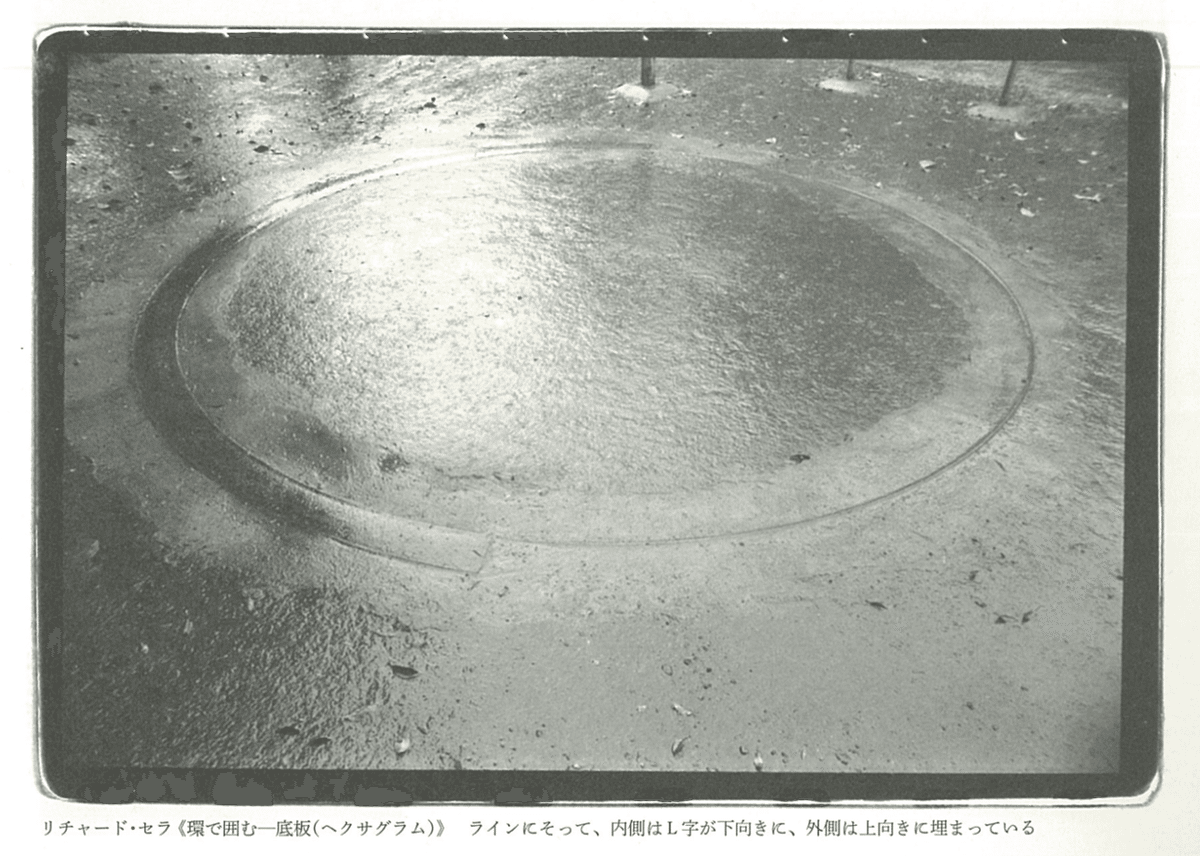

峯村 そうそう。叱られているんです。美術館や公園を管理するお役人に、ここでこんなことやられちゃ困るって。最初は美術館の敷地内でやろうとしたんです。ツルハシを振るって掘っていたら、止められた。ここは展示する場所ではないと。するとセラはむくれるわけですよ。おれはこの美術館の展覧会に呼ばれたのに、なんでその美術館の敷地でやっちゃいけないんだって。ところが美術館といっても、この場合は貸会場なんです。つまり毎日新聞社が東京都美術館の会場を借りて展覧会を企画している。だから美術館としてはいちどでも貸出先のひとつに突飛な例外を認めてしまうと、他の団体に貸し出すときに、整合性が取れなくなってしまう。セラはそういう日本の文化事情に疎いですから、納得できないんですね。それでわたしがあいだに立って弁明するんですが、相手はお役人ですから、ほんとうに困りました。公園に出たら出たで問題になる。だから限りなく美術館から離れた、とはいえ完全に公園の敷地というわけでもないような、曖昧な場所を見つけて、そこで強引にやったような気がします[写真④⑤]。

中村 今で考えたら、もっと難易度が高い気がしますね(笑)。東京都の管理だし、美術館の管理も入ってくるし、主催者としてもある意味でパーマネントな仕事になるから。ただ、アメリカからやってきたセラが日本のお役人たちを前にしょげていて、峯村さんが説得しているというこの写真の中に、当時の時代観と現在にも通じる構造が透けて見えますよね。

峯村 ただ、お役人が芸術に理解のないわからず屋だという話ではないんですね。彼らは公園や美術館を管理しているわけですから、当たり前なんです。「管理」という言葉の印象があまりよくないことも大きいのでしょうが、美術館で展覧会をやるということは、つまりそういう規制をあらかじめ含んでいる。アーティストだけを主体にして考えてしまうと、極端で過激な表現を許容すべきということになるんですが、それをやりたいのであればわざわざ美術館でやる必要はない。自分の家の屋根に穴を開けたりして好きなようにやったらいいとわたしは思うのね。

中村 そりゃそうだ(笑)。

写真④⑤

峯村 セラは「人間と物質」展の直後に京都に滞在したんです。6週間、何をやっていたかというと妙心寺に入り浸っていた。日本の石庭や伽藍の造りなんかに惹かれたようです。のちにいろんなところでその素晴らしさを語っているんですけど、たとえば「京都の妙心寺にはひとつも直線がない」と。そんなことはないんですけどね(笑)。ベルサイユ宮殿のような直線で構成された庭園とは対照的に、妙心寺が曲線で構成されていることは事実だとしても、イギリス式庭園だってたいていカーブでできていますから。禅の思想とか中国の陰陽の哲学とか、そういう東洋的なものに熱中して勉強していた時期だったから、思い入れが激しかったのかな。だから釘一本打たずにすべてがカーブで構成された世界に独特の合理性を見出したんでしょう。セラはそれらをつぶさに観察して自分の彫刻の中に取り込んだんです。代表的なのが、ニューヨークの連邦プラザに設置された《傾いた弧》(1981)[写真⑥]。高さ3メートル、長さ37メートル、厚さ6センチの巨大な鉄板を、ゆるやかな傾斜をつけて固定したんですが、周囲の市民から苦情が出た。そばを通るたびに倒れるんじゃないかと恐怖を感じると。セラは絶対に大丈夫だと反論するのですが、裁判でも負けて、結局撤去を余儀なくされた。のちに《連邦政府は作品を壊した》という作品を作るほど、かなりショックを受けたようです。

写真⑥

写真⑦⑧

中村 もうひとつ、山から持ってきた木を植栽するという作品もありましたよね[写真⑦⑧]。あれは今でも残っている?

峯村 ないない。1975年に東京都美術館が再建されましたでしょ。それにあわせて公園も整備されたんです。そのときに引っこ抜かれてしまったはずです。

中村 そうだったんですね。

峯村 わたしの考えでは、この「木」は「半々の理」だろうと思うんですね。つまりここに一本の木がある。ただ、その木を森の中に植えると、その環境の中に紛れ込んでしまい、その存在が消えてしまう。つまり、あるのだけれど消えるという摩訶不思議さがある。「輪っか」の作品も同じようにものを半々に提示しているんです。表に見えている部分と地中に埋まっている部分が、それぞれ反転した構造になっている。つまり「見える」ことと「見えない」ことが同時に存在している。これは陰陽の思想をそのまま当てはめたんじゃないかと思います。あくまでもわたしの解釈にすぎないけれど、これはもっとも過激な作品といえるかもしれない。わたしは好きだったですね。ただ、「輪っか」の作品のほうは最終的には多摩美の八王子のキャンパスの中に移設して残ったんですけど[写真⑨⑩⑪]、「木」の作品は本当に公園の植木の中にそのまま入っちゃった。だから公園が再整備されるときに抜かれても、ちょっと文句は言えないですね。

写真⑨⑩⑪

つかみとるハーケ

福住 もうひとり注目したいのがハンス・ハーケです。連結したプラスチック管を床に並べて、その中に水を流して循環させるという作品でした[写真⑫]。

写真⑫

中村 昨年、ニューヨークでハンス・ハーケの個展を見に行ったんですが、そのときの動画や写真をみなさんにお見せしたいと思います。これは初期の代表作です。単純な箱なんですが、中に空気が入っていて、外との温度差によって結露が生じる。つまり見えない湿気と言いますか、空気中に含まれている水分を可視化するような作品です[写真⑬]。60年代の初期から原理的なものを追求するような仕事をしていますね。

写真⑬

写真⑭

次が70年に出したもので、水が入っているポンプに空気の圧力をかけると、パイプの先が2つに分かれて、そのまた先が2つに分かれ、どんどん広がっていき、かつまた閉じていき、最終的にひとつに戻っていく。そういう構造を見せる作品です。実物を見ると、意外と水が勢いよく流れているのが見えます[写真⑭]。

その他の作品ですが、これはマンハッタンの不動産の所有者と価格を調べ尽くすという作品です[写真⑮⑯]。そのリサーチを繰り返していくなかで、それらのビルの所有者たちを上位で束ねる特定の企業がいることを暴露した。すると、ハーケはある美術館で個展が決まっていたんですが、その企業のトップがその美術館のボードにいたため、その個展は流れてしまったという逸話があります。

写真⑮⑯

写真⑰

これは扇風機が送る風を受けて一枚の布が揺れ続けるという作品[写真⑰]。まるで波のようにうねり、ひとつとして同じかたちを見せることはない。ぼくはすごく好きな作品ですね。パイプに水を循環させる作品にしても、不動産の関係性を暴露する作品にしても、ハーケの関心の根源は原理的な構造にあり、それを高い意識で読み解いて批評性を加えていく特徴があるように思いました。

峯村 いや、たいへん重要な作家ではあると思うんですけど、わたしの理解はちょっと違うんですね。ハーケの仕事は、空気や水の流れであれ不動産の問題であれ、固有のシステムを摘出することにあると思うんです。眼には見えないけれど、あらゆる物事には一定の法則性があり、それをていねいに浮かび上がらせる仕事ですね。不動産のシステムも、もちろん彼は金持ちたちの不動産の所有状況を狙って暴露したんだろうけど、彼は努めてそれをはっきりとは言わない。事実で示すんです。

中村 たしかに。

峯村 政治的に主張するというより、そのシステムを事実によって科学的に把握する。解釈は鑑賞者に委ねているので、彼自身はどちらともとれるような客観的な立場にある。その科学的な態度が中原さんの好みに合っていたんじゃないか。

芸術の内部と外部

峯村 セラが来日して制作していたとき、ちょうどアメリカがカンボジアに軍事介入しようとしていた。それでケント大学で学生たちが反対デモを行ったんですが、州兵がその学生を4人も殺してしまった。当時はたいへん衝撃的なニュースで、日本の新聞も取り上げました。ちょうど展覧会の準備をしているときに、毎日新聞でも大きな写真つきで記事になったんです。するとセラとカール・アンドレは学生たちに共感して共同でマニフェストを出したんですよ。誰かが日本語で書いた。ぼくじゃないと思う。「豚は自分の子どもを食べてしまうだろう」と書いたペーパーを看板に貼って会場内に立てた。そのときの中原さんの反応がおもしろかったですね。「峯村くん。セラとアンドレは、わりとパフォーマンスが好きな人たちだから、ああいうことをするだろう。でもハーケは、同じような考えを持っているんだろうけど、やらないよね」。

中原さんはウルトラ客観的な人だから、彼らの行動を観察していたんですね。つまり、セラとアンドレがマニフェストを出すとき、とうぜんハーケも声を掛けられていると思うんですよ。でもハーケはその誘いをおそらく断った。それはもしかしたらアメリカ居住権の問題があったからなのかもしれない。ハーケは当時アメリカに来て間もなかったと思う。そういう足腰がしっかりしていない時期にうっかり政治的な発言をして居住権を奪われてしまったらたいへんなことになるよね。セラとアンドレは根っからのアメリカ人だから、堂々と発言できたのかもしれない。

中村 たしかに作家の立場の違いは大きいですよね。ハーケと会って話したときに、彼は作品の中では資本主義にたいする批評性を強く構造化しているのですが、じつは大学の先生をやっているので、ギャラリーをとおして作品を販売して食べていくということについてはあまり関心がないような印象を受けました。

峯村 東京ビエンナーレの後の1974年にわたしは2つの重要な論文を書いているんです。ひとつは「概念芸術批判」*3[写真⑱]。ジョセフ・コスースに代表される概念芸術についての原理的な批判をかなりねちっこく書いた。もうひとつが「生きられるシステム」*4[写真⑲]。これは芸術外のすべてに存在しているシステムを芸術に応用する、それを借用して作品にするという考え方を示しました。ハーケはまさに生きられるシステムなんです。芸術の外側の物理や経済のシステムを借用して作品にする。ただセラとアンドレはともに芸術のシステム、つまり彫刻なんですよ。

福住 なるほど。

写真⑱⑲

峯村 ひじょうに強く彫刻についてのこだわりがあります。とくにセラはインスタレーションという言葉をまったく認めない。わたしたち日本人の感覚からすると、ついていけないくらいに物質と空間の関係を拡張させていくんだけれど、彼にとってそれは彫刻の真髄を極めているということにほかならない。どれほど野放図に見えたとしても、自分はここにいるというヒアネスという感覚を大切にして彫刻を実現させている。

アンドレの場合も、彫刻にたいする信頼がひじょうに強くて、もともと彼はブランクーシを深く尊敬していますね。よく知られているように、ブランクーシは《無限柱》という作品によって永遠の垂直性を彫刻化しました。ひょっとすると人体彫刻の記憶があったのかもしれないけれど、それをもっと宇宙へのまなざしとすり合わせるようなかたちで彫刻にした。一方、アンドレは大地に注目したよね。つまりブランクーシの垂直性を大地に寝かせたのがアンドレ。それが自分のやるべき仕事だと自覚していたんですね。だから水平方向に広がるアンドレの作品はインスタレーションではなくて、あくまでも彫刻なんです。つまりわたしの言葉で言い換えれば、セラもアンドレも、ともに彫刻という芸術のシステムに依拠しているという自覚があった。

中村 今の峯村さんのお話を聞いていて、東京ビエンナーレそのものがひとつのシステムであるように思いました。表現というのは作る側だけでなく、それを受け止める側がいないと成立しないですから、批評がどうしても必要になるわけですが、1970年の「人間と物質」展の影響を受けながら2020年にそれを受け止めて再び動き出していると自覚しました。

峯村 システムというのは、あらゆる分野にシステムがあるんですね。政治には政治に固有のシステム、芸術には芸術に固有のシステム、なかでも展覧会には展覧会に固有のシステムというように。ただ現在、もっとも欠落しているのは、この芸術には芸術に固有のシステムがあるという考え方だと思います。否定されていると言ってもいい。わたしはそういう風潮にたいして闘うために、まだ死んじゃいけないなと思って生きているところがあるんですね。

つまりわたしは具体的なシステムを持ったものしか認めたくはないんです。たとえば生物でいえば種。種の中にはDNAというかたちでもっとも根本的な構造がすべて入っていますよね。それが時間を超えても基本的には同じシステムを貫いている。ただ生物のシステムはひじょうに強固ですが、芸術のそれはより柔軟ではある。たとえば20世紀以後、ダダイズムやキュビスムによって絵画は分解されましたが、構成主義やオブジェによって再構成された。ただ、そういう前衛にはまだ絵画の記憶が残っていたんです。

ところが次第にその記憶が薄れていった。今、現代美術のなかでパフォーマンスなんて言いますけれど、おかしいですよね。だってそもそもパフォーミングアーツは芸術の形態としてあったわけですから。たとえば昔、もう亡くなってしまった西洋美術史家の若桑みどりさんが書いた新聞のコラムを読んで、わたしはものすごく慨嘆したんです。「自分は長いことカビの生えたような古い古典の作品を相手にして、しこしこ勉強してきて、ほんとうに人生を無駄にした。今をみてください。若い人が自らの肉体をさらけ出してアートをやっているじゃないですか。パフォーマンス。あぁ、こんな時代になったのに、わたしはなんて古臭いカビの生えたことに固執してきたんだろう。人生取り戻せない」といって嘆いたの。わたしは「馬鹿だな!」と思った。こんなに馬鹿だったのかと。日本だけじゃない。世界中の芸術環境から論理が失われてしまっている。みんな論理的にものを考えることができなくなっている。これはたいへんな時代になってしまったなあと、わたしはそのときしみじみ思いましたね。

福住 峯村さんがいう「システム」とは何によって担保されるのでしょうか。

峯村 システムがシステムであるゆえんは言語なんです。つまり、それぞれの芸術はそれぞれの言語性をもっている。だからこそわたしたちの記憶よりはるかに古い昔からつながっているものが変容しながらも継承されているんですね。システムというのは、新しい要素が入ってきたとしても、それらを取り入れながら受け継がれていく。わたしたちの人体も毎日外界のものを摂取しているでしょう。決して個体だけで存在しているわけではない。空気や食物などを取り入れている。それでいて、わたしはわたしとして、ひとつのアイデンティティーを貫きますよね。つまり、わたしがシステムの中で生きていると同時に、システムがわたしたちによって生きられている。

大岡信の慧眼

峯村 ロンドンのテート美術館(テート・モダン)で「人間と物質」展について話す機会があったんです。そのときに必要に迫られて「人間と物質」展についての報道や批評を初めてまとめて読んだ。当時は、まったくジャーナリズムの反応は眼中になかったんです。「おれのやったことに文句あるか!」って傲慢にも思っていたから(笑)。ところがそのとき改めて読んでみると、2つだけ注目に値する批評があった。ひとつは藤枝晃雄くんの批評*5。ひじょうに抑制しながら、ひとつひとつの作品について克明に語る、とても魅力的な文章でした。もうひとつは大岡信さんの批評*6[写真⑳]。これはわたしね、1970年当時も読んでいるはずなんですよ。にもかかわらず若気の至りで無視していたんですね。

福住 無視すらくらい批評があるだけうらやましいです(笑)。

写真⑳

峯村 ところが改めてこれを読んでね、愕然としたんです。というのも、わたしが東京ビエンナーレの後に時間をかけながら少しずつ練り上げてきたシステムという考え方を、大岡さんはこの批評の中でずばりと指摘していたんです。

中村 へー!

峯村 当時、『芸術新潮』がものすごく東京ビエンナーレにたいして敵意を示したんですね。それまではひじょうに好意的に扱ってくれていたんです。だから期待していたんでしょう。ところが展覧会を見たら、なんじゃこりゃ、と。だから特集号*7のタイトルが「東京ビエンナーレを告発する」[写真㉑]。

写真㉑

写真㉒

福住 すごいタイトルですね。今ではちょっと考えられない。

峯村 すごいでしょう。ただね、ちょっと不幸だったのは、彼らが見たときは、カール・アンドレが床に置いた鉄の棒がバラバラになっていたんですよ。最初は入念に設置していたんです[写真㉒]。お互いの距離を保ちながら、それぞれが接続していくという関係が築かれていた。ところがお客さんが入ると、もう嵐が吹き荒れた後のようにめちゃくちゃになってしまった。

福住 踏み荒らされてしまったんですね。

峯村 そんな乱れた状態を見たから「なんでこれが芸術か」と。ただ、そうしたなか、大岡さんは詩人ですから、当然のように、芸術には言語と同じ言語性があると。それで中原佑介は人間と物質の関係を問いかけている。英語では「Between man and matter」と表記されているが、betweenのところが一番肝心だということは、中原も分かってると。にもかかわらず、そのbetweenの構造について何も言ってない。だから、ひじょうに不満である、と大岡さんは言っているんです。これ、びっくりしました。当時、これを読み飛ばしてしまった自分の未熟さを改めて思い返しましたね。50年も前にすでに言っていたんです。と同時に、50年近く経ってそれを読むことかできたのはよかったと思っていますね。これだけのことを早い時期に論じてくれていたことはありがたいことです。

中村 峯村さんのお話を聞いたうえで、翻って自分がやっていることを振り返ってみると、システムから逃れようという思いと、どうやっても逃れにくいというか、文脈につながってしまうという思いを、同時に感じました。

峯村 まず、逃れられないです。人間であることをやめられないのと同じです。

中村 うーん。

峯村 これまでじつに長いあいだ芸術家と称する人たちが、そのことを忘却して、さまざまな進展を繰り返し、新しいアイディアを競ってきました。でもそれらが何によって成り立っているかといえば、芸術という概念ですよね。どんなことでも芸術といえばそれが芸術だというマルセル・デュシャンのアフォリズムが残っていますが、なんでもかんでも芸術になりうるという安心感は、まさしく芸術というシステムに依拠しているからこそ生まれるんです。今、ぼくがわりと好きなアーティストはバンクシーなんです。

中村・福住 えー!(笑)。

峯村 バンクシーはちゃんとした絵を描いているんですよ。だから、あれは何も芸術と言わない、名乗りも出ない、個人名も出さない。けれども、やっていることは完全にアート。彼は今のダメな美術界を、あの無言の芸術で鋭く批判している。「バンクシー、がんばれー!」と思ってるんです。

◎2020年2月29日、3331 Arts Chiyodaで収録

[脚注]

*1 その後、新型コロナウィルスの感染拡大のため「東京ビエンナーレ2020/2021」として2021年の夏に開催が変更された。

*2 アラン・ジュフロワ「芸術の廃棄」『デザイン批評』1969年1月号

*3 峯村敏明「たそがれ(誰彼)の概念芸術」『芸術倶楽部』1974年4月号

*4 峯村敏明「生きられるシステム」『美術手帖』1974年4月号

*5 藤枝晃雄「新しい表現への志向」『美術手帖』1970年7月号

*6 大岡信「東京ビエンナーレを問う」『芸術新潮』1970年7月号

*7 『芸術新潮』1970年7月号

写真㉓

[編注]

*写真②③④⑤⑦⑧⑫㉒㉓は、『中原佑介批評選集第五巻 「人間と物質」展の射程──日本初の本格的な国際展』(現代企画室+BankART 1929)より引用させていただきました。

*写真⑬⑭⑮⑯⑰は中村政人さんの撮影によるものです。

#峯村敏明 #人間と物質 #東京ビエンナーレ #日本国際美術展 #中原佑介 #中村政人 #福住廉 #美術 #アート