偉大な画家の「会いたかった画家」

『会いたかった画家』

著者:安野光雅 出版:山川出版社

駅ナカの小さな本屋で出会った本。

即購入した決め手は、パウル・クレーの表紙、そして「安野光雅」の文字でした。

安野光雅さんは、日本を代表する画家&絵本作家です。

国内はもちろん、海外でも様々な賞を受賞しています。

子どものころ、安野さんの絵本『さかさま』が大好きでした。

トランプ王国の世界観×エッシャーのようなだまし絵の技法が面白く、

本をひっくり返しながら夢中で読みました。

安野さんの絵は色合いもタッチも穏やかで、見ていて心地よく感じられます。

それでいて細かいところまで凝っていて、面白いアイデアに溢れています。

大人が読んでも楽しめるものばかりです。

文字を読まなくても、絵の力だけでぐいぐい惹き込まれます。

『会いたかった画家』は、安野さんが「まったく無作為に、思いつくままに作家を選び、手当たり次第に書いたもの」です(安野光雅『会いたかった画家』山川出版社,2016,p.3より)。

たしかに、当書に登場する芸術家はバラエティ豊かです。

16世紀の西洋画家、明治時代の日本画家、ピーターラビットの作者に写真家、素人画家、ラスコー洞窟まで!

レストランで例えると、フレンチコースも日本酒もフィッシュアンドチップスも回鍋肉もあるといったありさま。

いずれにしても、あの安野さんが「会いたい」と思った芸術家の話。

面白くないわけがありません。

冒頭には、17歳の安野さんが初めて西洋画を観たときのことが書かれています。

昔、十七歳のころ、大原美術館にいったときのことは、今でも覚えていて、セガンティーニの≪アルプスの真昼≫などは今でも忘れない。(中略)わたしは、大原美術館で、初めて外国の絵を見た。だから今まで続く、とんでもない刺激をうけてしまったのだ。

自分の話で恐縮ですが、私が初めて生で西洋絵画を見たのも、17歳のころでした。

上野の国立西洋美術館に「18歳未満は無料」で入れることを知り、意気揚々と入館したのを覚えています。

おびただしい数の絵画が並ぶ展示室。17歳の私には刺激的な光景でした。

特に印象に残ったのは、その色彩!

ルネサンス絵画の鮮やかな原色、印象派の穏やかな色合い、近現代アートのエネルギッシュな配色。

以前から画集などを見たことはありましたが

本物の絵の色合いは印刷物とは全く違っており、その迫力に圧倒されました。

今思えば、この日がアートオタクへの第一歩でした。

本を読みながらそんな思い出が蘇るとともに、私は大原美術館に行きたくてたまらなくなりました。

安野さんが「今でも忘れない」という『アルプスの真昼』を、一度この目で見たかったのです。

そこで本を読み終えるよりも先に、さっそく大原美術館に行くことにしました。

当時の私の家から大原美術館まではそこそこ遠く、片道3時間以上かかります。

それでも突き動かされる何かが、その本にはあったのです。

大原美術館は倉敷の美観地区にあります。

川沿いの柳と建物の白壁が青空に映える、美しい街並みです。

観光地の騒々しさはなく、ゆったりとした空気が流れていました。

大原美術館のコレクションは、私立美術館としては圧倒的な質と量を誇っています。

西洋絵画も豊富で、エル・グレコ、モネ、セザンヌ、モディリアーニ、シャガール、ピカソなどなど、有名どころを挙げればキリがありません。

数多ある輝かしい作品の中、例のセガンティーニは、2階の展示室にさりげなく飾られています。

画面の隅々まで光に満ちた絵です(もちろん照明の力ではありません。)。

とにかく明るくて、まるで絵の中に本物の太陽があるかのよう。

作品を目の前にしたとき、作者が誰とか主題が何とか

そういう知識みたいなものは全部頭から吹っ飛んで、

絵を満たす陽光にただただ魅せられていました。

たしかに、こんな絵を見たら一生忘れられないでしょう。

本の話に戻りましょう。

芸術家の話というと何だかお堅そうですが、実際に読んでみると、非常にとっつきやすく感じられると思います。

本に出てくる話題は実に豊富で、話があちこちに飛びます。

絵の解説かと思いきや、画家を題材にした映画の話になり、途中で個人的な思い出話が挟まったり…

客観も主観も感想も事実もごちゃ混ぜです。

本を読んでいるというより、安野さんと目の前で会話をしているかのよう。

だからこそ、安野さんが作品に出会ったときの感情が生々しく伝わってきます。

字のある絵だと思ったら実はポスターだったとか。

知り合いから絵を見てくれと頼まれ、感想を言わねばと気が重かったけど意外と良かったとか。

リアルな心境が伝わってきて、何だか親近感が湧いてきます。

安野さんは、作品を観て感銘を受けたときのことを、次のように語っています。

実物に接するのは、千載一遇の機会である。この年まで生きていてよかったと思った。(中略)描かれた人の数もさることながら、群衆の一人ひとりに、それぞれが思っていることまで描かれているような気がしてくる。その点は、これを参考にした類似作品とはまったく違うところである。

まさに生の鑑賞体験でしか得られない実感が込められていて、

「私もそれ観たい!」とワクワクした気持ちにさせられます。

ちなみに例の作品は、北宋の画家、頂択端による『晴明上河図』。

全長約5メートルの絵巻物に、何と約770人の人物が描かれています。

一度拝んでみたいものです!

画家の書いた本だけあって、プロならではの視点もふんだんに盛り込まれています。

やはり、絵を見るときの着眼点が素人とは違うのです。

自ら絵を描く者として、作者の意図が手に取るように分かるのでしょう(美術館にいるときだけでも、その目をお借りしたいものです)。

絵を描く上で重要となるのは、デッサンと彩色です(もちろん例外もありますが)。

安野さんは、デッサンについてはこう語っています。

輪郭線は本当は心の中にある。直接には目に見えない、しかし国境や緯度経度の線のように判然としている。自然には線も輪郭線もないが、絵にはある。そのためにデッサンはできあがった絵よりも事実に接近しているのである。(中略)いわゆるデッサンは、目には見えず、しかも判然とあるはずと思う線を見つけることであり、その修練は絵を描く者にとって大切なものである。

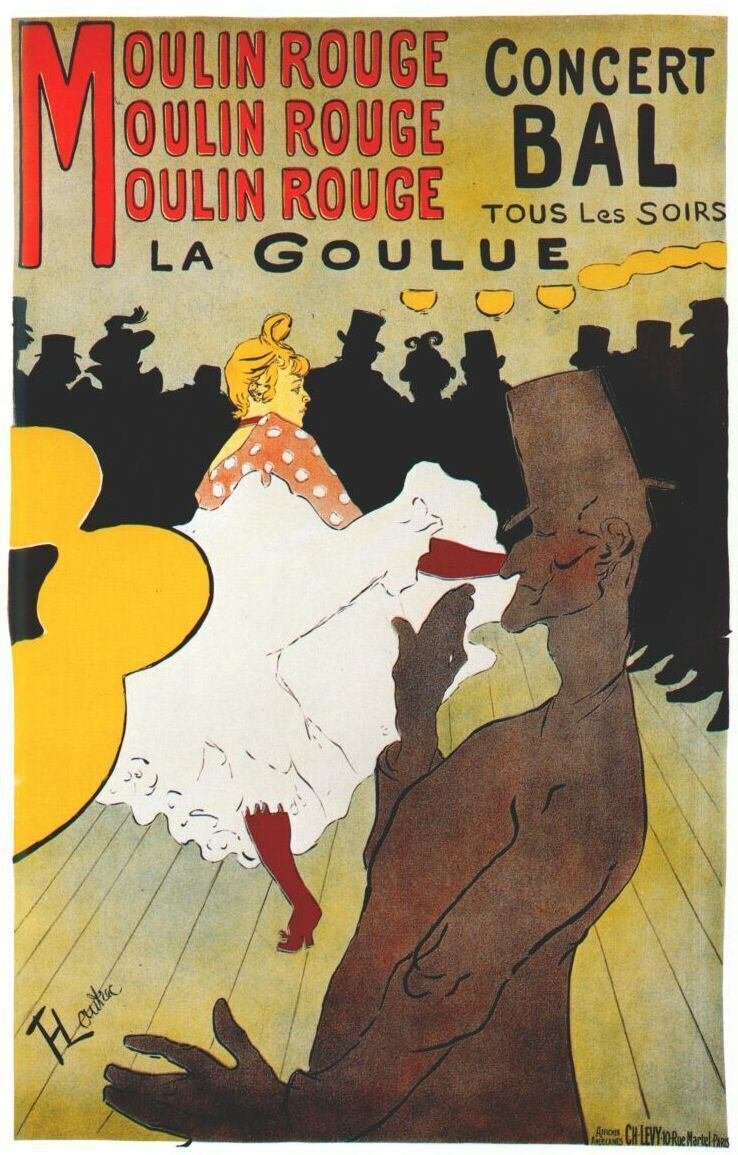

ここで言及されているのは、トゥールーズ・ロートレック(1864~1901)のことです。

ロートレックはパリの歓楽街に入りびたり、数々の娼婦や踊り子を描きました。

踊り子が足を蹴上げる瞬間が捉えられており、強烈なインパクトを残します。

ダンス中の踊り子は絶えず身体を動かしており

その動きのどの瞬間を切り取るかは、画家の技量とセンスにかかっています。

ロートレックの「デッサンがすごい」、ここまでは誰にでも言えます。

しかし、「見えない輪郭線を見つけること=デッサン」という考え方は、

正確な線を描こうと奮闘してきた画家ならではのものでしょう。説得力が違います。

彩色については、安野さんはアンリ・ルソー(1844~1910)を絶賛しています。

ルソーは画家といっても、いわゆる日曜画家。

現在は「ヘタウマ」として人気ですが、生前はほとんど無名でした。

ルソーと他の素人画家との違いについて、安野さんはこう語っています。

わたしたちのいう絵の具のつき具合が本格的なのである。絵の具がカンヴァスにつく、というのは物理的な話であたりまえのことのようだが、塗り方や絵の具と溶き油の分量といったことだけでなく、周囲の色との関係で破綻がなく、カンヴァスに絵の具がついているということを忘れさせる状態を「絵の具がついている」という。

たしかにルソーの絵を見ると、そののっぺりとした画面に釘付けになります。描かれているモチーフは奇妙ですが、色は派手でも地味でもなく、私たちの目にすっと馴染んできます。

安野さんはこの感覚を「絵の具の付き方」によって説明しており、目から鱗が落ちました。

安野さんはルソーを「我が友」といいます。

自分を信じて我が道を行くルソーに、深く共感したのかもしれません。

安野さんはこの本を、「絵が好きな人に見てもらいたい」と書いています。絵が好きな人というのは、描くのが好きな人、見るのが好きな人の両方が含まれているそう(安野光雅『会いたかった画家』山川出版社,2016,p.5より)。

つまり、ちょっとでも絵に興味があれば、楽しく読むことができるのです。

本の中では絵だけの話にとどまらず、安野さんの芸術論、映画の一場面、人生哲学などなど、様々な観点が示されています。

安野さんの目を通すことで、「絵が好き」をきっかけに、「絵」の枠を超えて世界が広がっていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?