パサージュ論からの断片#2 (3-2)

パサージュ論からの断片#2

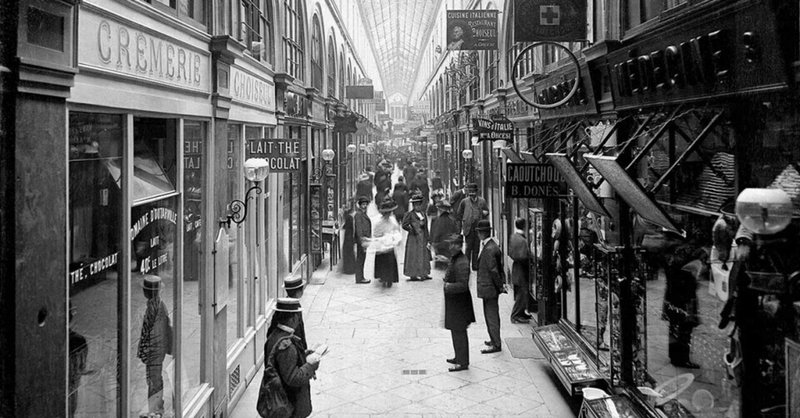

ヴァルター・ベンヤミンは、パサージュとは、移行、街路、また、通過点であると共に、幻像(ファンタスマゴリ)とは、人やその社会を取り囲む、イメージの集合体とした。

そして、「個人にとって外的であるようなもの」と「集団にとっては内的なもの」との線引きに視点を向ける。

その線引きを「敷居」(Schwelle)と呼んだ。

それは、敷居(門扉や塀、呼び鈴、鍵、等々)への意味づけなく、その敷居を通過させる装置それ自体に視線を向けた。

写真というメディアは

例えば、写真というメディアはベンヤミンが、今の今、記録したパサージュだ。ただ、写真は複製、印刷、媒体化される。

この場合のパサージュとは広義であり、その空間と概念的な物と事象の、イメージと考えられるだろう。

パサージュを考える

パサージュを考える:パサージュは、外側のない家か廊下である。そして、そこで展開される、集団の夢の家とは、アーケードと、、冬園(室内庭園)、パノラマ、工場、蝋人形館、カジノ、駅として、個人と集団の境界を考えた。

パサージュ論から、ユートピアを目指すかのような空間の資料

19世紀にパリに現れた物質文化からのパサージュ論(ヴァルター・ベンヤミン)、そこから、人の欲望と夢、そして、ユートピアの可能性の考察・・・そこからの断片、まとまりの無い、ごく私的なエッセイ的な断片・・・

パサージュ=都市の近代化に伴い、ここから、発生する人工的なユートピアを目指すかのような空間、これには、思考するアートな空間と感じる。このパサージュ論は、断片の集合であり、ベンヤミンによるコレクションが主体である。資料を放り込んだという袋状の書籍かも知れない・・・

パサージュ論からの断片#3に続きます。

そして、2人映画監督と1人哲学者のガーデンを考える・・・・

#パサージュ論 I _パリの原風景から #イメージと文化 #ヴァルター・ベンヤミン #写真というメディア

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?