【第1章】没入感こそ“ナマ体験”の極み、

大学時代に日本美術史を専攻した私の研究対象であった雪舟に関して、前衛的美術家の赤瀬川原平(1937-2014)は次のようなエッセイを寄せています。

「雪舟という名前がいい。名前がもうそのまま水墨画のイメージである。」(赤瀬川原平「切手の雪舟を剥いで見る」)

これはエッセイの冒頭であり、その後は雪舟について少し批判的に述べた文章であるのだが、水墨画は実物をみなければ、真の理解にはならないという趣旨で、実物を見る体験(筆者はここで“ナマ体験”という言葉を使う) がいかに大切なのか熱論を展開しています。

そしてこの私がはじめてアート作品を目の当たりにして、この“ナマ体験”の大切さを感じたの次の作品です。

狩野元信<四季花鳥図>(旧大仙院方丈障壁画、京都・大山院蔵、重要文化財)

どうですか?画像で見るとなんてことない作品でも、実際見てみると「凄いなこれは、なんだこれ」と言いたくなってしまうほどのダイナミックさと没入感を感じることができる作品です。水の流れはどこからともなく画面右側から流れ込み、その流れに沿って右から左へと四季の移ろいます。鑑賞者である私たちの目線も同様に移り変わることで、四季花鳥図の画面の中に入り込むことができるのです。

作品はこのようにもともと壁に描かれたもので、部屋を囲うように描かれていたということが美術史研究によってわかっています。また手前の樹木や岩肌は濃墨で、遠くの山々は霞むように薄墨で描き分けられており、景色が手前から奥にかけて広がっているような空間演出もされている。つまり狩野元信は作品が配置される関係や視覚的効果を計算した上で、作品を描きだしていたのでしょう。

>画家の狩野元信とはどんな人物だったのでしょう?

狩野元信(1477-1559)は、室町時代から長い間日本のアート界の中心を担う狩野派の二代目。狩野派とは、血縁関係で繋がった「狩野家」を核とする絵師の専門家集団で、始祖は元信の父・正信(1434-1530)です。皆さんがよく中学校や高校の歴史の授業で耳にする狩野永徳(1543-1590)は、元信の孫にあたります。父・正信が当時の正統派であった中国絵画の流れ(漢画)を重視した一方で、元信は日本古来の伝統的な流れ(やまと絵)の分野にも参入し、永徳やその後の狩野派の栄華を築き上げていく上で欠かせない人物であるとされています。

>花鳥図とは、

元信が描いた花鳥図は、元信のオリジナルでは全くありません。もともと花鳥図とは、その名の通り花の咲いた草木と鳥を画面に描いたもののことを言います。これは中国・唐の時代から存在したもので、日本でも鎌倉時代になってから描かれはじめます。つまり花鳥図ももともとは中国絵画の流れを汲む作品であったのです。そんな中国由来のテーマに対して、元信は日本の流れの中で解釈しようとするのです。これを一般的に美術史の世界では、「和漢の融合」というふうに表現するのです。

>ではここで、次のような問いが美術の定期試験で出題されたとしたら、あなたはどう答えますか?

【狩野元信はどうして父・正信の正統的な中国絵画の手法で花鳥図を描かず、日本の流れに組み込んだのでしょうか?】

もちろんこの問いに関しても、元信は460年以上も前に亡くなっていますので、本人から直接明確な答えを聞き出すことはできません。なので美術史的なアプローチをもとにして、この感覚的な問いに挑んでみましょう。

<美術史学的アプローチ①>中国絵画における花鳥画とは、

呂紀<四季花鳥図>(東京国立博物館蔵、重要文化財)

達仙<双鶴図>(京都国立博物館蔵)

どれも基本的には近い視点で描かれた作品。印象としてはゴチャゴチャと混雑している印象を受けます。全てのモティーフに対して輪郭線をはっきりと描くことで、ひとつ一つが主張するように鑑賞者の目の中に入ってきませんか。このように中国絵画における花鳥図は狭い空間解釈の中で物語が展開されていきます。

<美術史学的アプローチ②>他の日本人画家はどのような花鳥画を描いたのか?

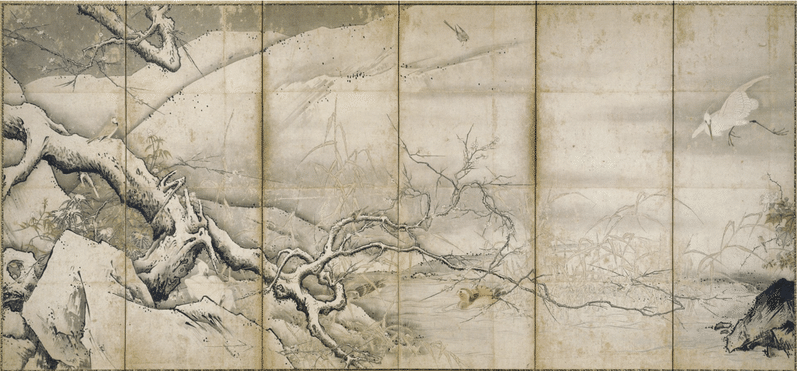

雪舟<四季花鳥図屏風>(京都国立博物館蔵)

元信と同じく室町時代を生きた画家のひとりである雪舟の花鳥図はどうでしょう。やはり中国絵画に比べると圧倒的に空間の広がりを感じることができませんか?呂紀が4つに画面を分けて四季を表現しているのに対し、雪舟はあえてそれぞれを区別することなく、同じ画面の中でゆっくりと移ろいゆく四季を表現することができていませんか?ただ元信の花鳥図に比べると少し窮屈で、情報量が多く詰まったような感覚を受けてしまいますよね。それもそのはずで、雪舟自身も中国・明に2年間留学をしていた過去がありますから、中国絵画という正統な流れを自身の中で意識していたということも考えられます。このあたりは私の専攻でもあったので次の機会にお話しいたします。

ではここまで分析してきた中国(漢)と日本(和)の花鳥図における特徴を分類すると次のようになります。

<漢>#狭い #複雑 #濃い #はっきり #ごちゃごちゃ #混雑

<和>#広い #すっきり #濃淡 #ぼんやり #整理整頓 #スカスカ

こういったざっくりしたワードで分流してみても、なんとなく分かるように、元信の描いた花鳥図はもともと<漢>であった花鳥図というテーマを<和>へと融合させただけではなく、究極の<和>へと変換させたといってもいいかもしれません。<和>の極みと言いたいぐらいです。

じゃああらためてあなたに聞きます。

【狩野元信はどうして父・正信の正統的な中国絵画の手法で花鳥図を描かず、日本の流れに組み込んだのでしょうか?】

(再度言いますが、明確な答えなんてありません。あなたなりの答えを美術史学的アプローチから生み出してみてください)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?