初めての学割利用🍭東京国立近代美術館「大竹伸朗展」に行ってきた

昨日は金曜日だったので、会社帰りに美術館に行きました。

大学に入ってから勉強続きで美術館に行けてなかったので。

会社から近くて夜でも開いているところを探した結果、東京国立近代美術館に行きました。

初めて学割を使用しましたが、以下の割引特典がある美術館だったらしく、通常の大学生よりも安くなってラッキーでした✨

やっていたのは「大竹伸朗展」です。

現代アートの作家は詳しくなく、知らない作家さんでした。

というわけで、記事にまとめるがてら調べて書いてみます。

大竹伸朗とは

東京国立近代美術館のサイトを確認すると、以下の記載がありました。

大竹伸朗(1955-)は、1980年代初めに華々しくデビューして以来、絵画、版画、素描、彫刻、映像、絵本、音、エッセイ、インスタレーション、巨大な建造物に至るまで、猛々しい創作意欲でおびただしい数の仕事を手掛け、トップランナーであり続けてきました。近年ではドクメンタ(2012)とヴェネチア・ビエンナーレ(2013)の二大国際展に参加するなど、現代日本を代表するアーティストとして海外でも評価を得ています。

このサイトには以下のような記述がありました。

大竹の作品といえば、平面や立体問わずいろんなものを貼り付けたり剥がしたりとコラージュしながら何層にも重ねられ、量や密度を増して作られる、その「密度」の濃さに大きな特徴がある。それらは「時間」や「記憶」といった目には見えない概念やイメージを具体化・物質化するかのようでもある。

なるほど、難しい。

展覧会の感想

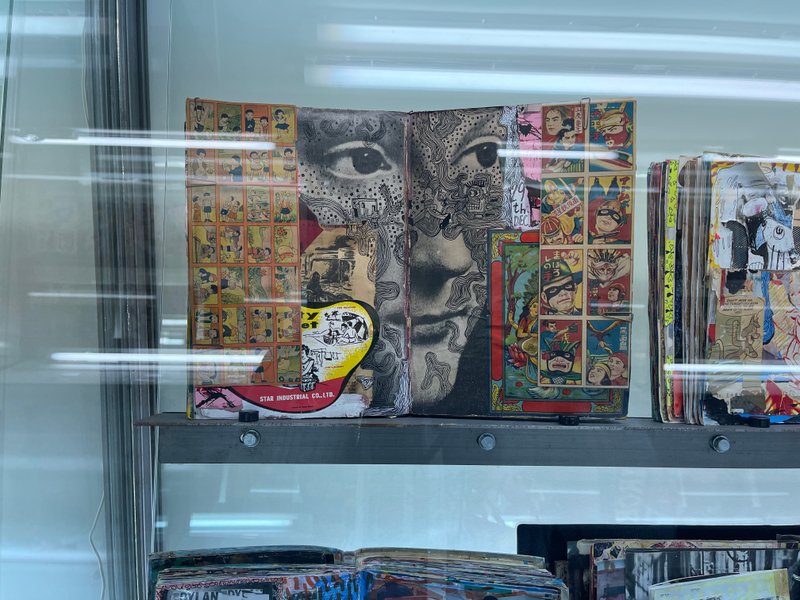

すごくたくさんコラージュしているスクラップブックがありました。

1ページ1ページに何か意味があるわけじゃないんだろうけれど、重なりあっている紙の層や、退色したり傷んだりしている紙がなんとも言えない味をだしているというか。

月日の流れを感じさせるというか…。

スクラップブック以外の作品も重なっている感じがします。

音に関するエリアでは、なんとも言えない音が響いていました。

音楽ではなく音、みたいな説明が最初のパネルに書いてあったと思うのですが、まさに音が重なりあっているだけで音楽ではない、みたいな感じでした。

この赤めの作品もいいなーと思いました。

層が、きれい。

閉園時間も近づいてきて、後半じっくり見る時間がなく、実際のところ、何を表しているのかは詳しくない上で勝手な感想を書きます。

なんというか、何かを重ねると、一番下にあるものとか見えないんだけどそれはそこにあって、たしかに層をなしている…みたいな。

地質調査では、地層とかも調べると思うのですが、そういうの調べるとその層になっている部分から過去に何があったかとかわかったりしますよね。

遺跡とかも地面に埋まったものから発掘されますし。

芸術作品じゃなくても重なっているということは歴史を内包しているので、こういうコラージュ的な重ねる作品も歴史や時間を表現する手段の一つなのかもしれないです。

…それっぽい感想を言ってみたところで、終わり!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?