水うがいの効果(京大病院からの2005年に報告をされた論文)

今更ながら、例のうがい薬騒ぎがあり、水うがいの効果等の報告を引用して”それは違う!”と指摘をしております。

私は実害を伴っていないので、イソジンでうがいを”する”、”しない”はどうでも良いですが、薬剤師としては、適切に使用しないといけないですし、使ってはいけない方もいるので、例の発表はそういった配慮があってもよかったのではと考えています。

それでは、水うがいの効果に関する論文には何が書いてあるのか・・・。

簡単に述べると、”水うがいはリーズナブルで一般的な風邪の予防効果もあるのでやったら良いよ”というような感じです。しかも、話題のイソジンよりも予防効果がある。

2005年に京大より報告された内容について、稚拙な和訳で書いてみました。

著作権の問題があるので、図表を大っぴらに引用できないように思い、画質は最悪ですが悪しからず。

なお、私の所属している施設は本記事とは一切関係ないですのでご承知の上確認ください。

Satomura K, Kitamura T, Kawamura T, et al. Prevention of upper respiratory tract infections by gargling: a randomized trial. Am J Prev Med. 2005;29(4):302-307. doi:10.1016/j.amepre.2005.06.013

(要旨)

背景

日本ではうがいによる喉の洗浄が一般的に行われており、うがい薬を中心とした衛生習慣が上気道感染症(URTI)の予防につながると考えられている。しかし、その有効性は臨床試験では確立されていない。デザイン。2002-2003年冬期に実施された無作為化比較試験を2003年と2004年に分析した。対象者:健康なボランティア(387名)。18歳から65歳までの健康なボランティア(387名)。介入。水うがい、ポビドンヨードうがい、通常ケア(対照)に無作為に割り付けた。2つのうがい群の被験者は、水または希釈したポビドンヨードで1日に少なくとも3回うがいをするように求められた。参加者は60日間追跡された。

主要アウトカム

主要評価項目は初発URTIの発生率であった。また、初発症例におけるURTI症状の重症度も評価した。両方の転帰は、自己記入の症状記録で評価した。解析はintention-to-treatベースで行われた。

結果

合計130人の参加者がURTIに感染した。対照群での初回URTI発症率は0.26エピソード/30 person-dayであった。水うがい群では0.17エピソード/30 person-day、ポビドンヨードうがい群では0.24エピソード/30 person-dayに減少した。対照群に対する発症率比は0.64(95%信頼区間[CI]: 0.41-0.99)および0.89(95%CI: 0.60-1.33)であった。Cox回帰(比例ハザードモデル)により,水うがいの有効性が明らかになった(ハザード比0.60,95%CI: 0.39~0.95)。尿路感染症が発生した場合でも、水うがいは気管支症状を軽減する傾向があった(p=0.055)。

結論

単純な水うがいは健康な人のURTI予防に効果的であった。この実質的にコストのかからない方法は、一般の人々にも有益である。

Introduction

上気道感染症(URTI)は、他の点では健康な人々の日常生活で最も一般的な医学的問題の1つである。米国では、毎年平均2.5回のエピソードを経験している。しかし、URTIの予防のための裏付けとなる証拠はほとんどない。そのため、人々は自分の経験や好みに基づいて対策を講じています。日本では、うがいはURTIの予防法として一般的に受け入れられており、強く推奨されている。多くの人々が殺ウイルス効果を期待してポビドンヨードなどのうがい薬を使用している。単純なアンケート調査や無作為化研究では,希釈したポビドンヨードでうがいを頻繁に行うことで,URTIやインフルエンザの発症率が低下し,その後の学校や職場での欠勤が減少することが示唆されていたが,比較試験は行われておらず,本当にうがいが有効なのかどうかは不明であった。この素朴な疑問に答えるために、全国の地域医療機関で無作為化比較試験を実施した。

Methods

研究協力者と参加者

2002年9月、著者らはインターネット上のいくつかの関連メーリングリストを通じて研究協力者を募集した。研究の目的とプロトコルに賛同した18名の医療従事者が地域の管理者に任命された。2002年12月から2003年1月にかけて、各地域の管理者の地域で健康な成人のボランティアを募集した。組み入れ基準は、18歳から65歳までの男女で、主観的に健康であることとした。除外基準は、(1)頻繁にうがいをする習慣があること、(2)長年にわたりURTIに感染したことがほとんどないこと、(3)免疫力が低い状態であること(例えば、コントロールの悪い糖尿病患者やステロイド使用者)、(4)ポビドンヨードを使用する資格がないこと(例えば、甲状腺疾患のある患者)であった。慎重な説明の後、各参加者から書面による同意を得た。密封された不透明な封筒の個人的な抽選により、被験者を以下の3つのグループに無作為に割り付けた:水うがい、ポビドンヨードうがい、および対照。グループの割り当ては、単純なコンピュータで生成されたランダムな数字に基づいていた;割り当ては、研究管理者から完全に隠されていた。封筒の事後交換を防ぐために、現地の管理者は、封を破る前に各被験者の名前と描いた封筒の番号の両方を書き留めた。性別、出生年、職業、喫煙状況(現在/過去/一度も喫煙したことがない)、プレシーズンの抗インフルエンザワクチン接種の有無、および前年のURTIの頻度(一度もない/1~2回/3回以上)を含むベースラインの特徴を自記式質問票により収集した。板垣らは、学童のURTIとインフルエンザの累積罹患率は、ポビドンヨードでうがいをした場合は61.8%、うがいをしなかった場合は85.8%であったと報告している。その結果、サンプルサイズは、パワーレベル0.90、有意水準0.05で各群70名と算出された。脱落者を想定して、総サンプル数を300とした。

介入

水うがい群の被験者には、約20mLの水で約15秒間3回連続してうがいを行い、1日3回以上行うことを現地管理者に指示した。ポビドンヨードうがい群の被験者には、約20mLの水で15〜30倍に希釈した7%ポビドンヨード(メーカー表示)を約15秒間3回連続してうがいをさせ、これを1日3回以上行うように指示した。ポビドンヨードが重篤な不快感を与えた場合や、ポビドンヨードが使用できない場合には、希釈したポビドンヨードの代わりに水でうがいをさせた。対照群の被験者には、以前のうがいの習慣を維持するように指示した。すべての被験者には、手洗いの習慣を維持し、他の衛生習慣を変えず、介入期間中は風邪薬を服用しないように指示された。

被験者は全員、毎日所定の用紙(うがい日記)に記入してもらった。この用紙には、うがいや手洗いの頻度と、鼻症状(鼻漏、くしゃみ)、咽頭症状(痛み、掻きむしり)、気管支症状(咳、痰)、全身症状(発熱、関節痛、倦怠感)などのURTIの諸症状が記入されていた。各症状は、Jackson法により、無、軽度、中等度、重度の4段階に分類された。「軽度」とは、忙しくても症状に気づかない場合、「中等度」とは常に不快感を感じている場合、「重度」とは日常生活に支障をきたす場合と定義した。主観的な感覚でURTIに罹患した場合でも,発症後1週間はうがい日記を継続して記入してもらい,URTIの発生率と重症度を確認した。フォローアップ期間中は、現地の管理者が参加者の衛生行動や健康状態を監視し、毎週の介入を継続するように促した。

統計解析

グループ比較には一方向分散分析を使用し、カテゴリー変数の場合はカイ二乗検定を用いた。傾向検定は拡張Mantel検定を用いて行った。多重比較にはTukeyの補正を適用した。

一次エンドポイントは、最初のURTIの発生率であった。以下の条件のすべてを満たすものと定義した。(1)鼻腔症状と咽頭症状の両方がある、(2)少なくとも1つの症状の重症度が2等級以上上昇した、(3)1つの症状が1等級以上悪化した状態が3日間続いた、と定義した。感染様式の違いから,中等度または重度の発熱と関節痛を特徴とするインフルエンザ様疾患を除外し,別々に治療した.疾患罹患率は,割り付けの結果を知らされていない1名の試験担当医によって決定された.

初発URTIの発生率を評価し,発生率比とその95%信頼区間(CI)を算出した。発生曲線はKaplan-Meier法で作成し,群間の差はlog rank testで検証した.発生率に対する各背景因子の独立した寄与を調べるために、Cox比例ハザードモデルを用いて多変量解析を行った。各項目についてハザード比とその95%CIを算出した。副次評価項目として,発症例のURTIの重症度を評価した.URTI発症後7日間の各症状の重症度をnone0, mild1, moderate2, severe3の数値スコアに置き換えた。7日間のピークスコアと合計スコアをKruskal-Wallis検定により群間で比較した。統計解析は、2003年と2004年にSPSSソフトウェア(バージョン10.0J、SPSS社、1999年)を用いて行った。すべての統計検定は両側検定であり、p<0.05で有意とした。すべての解析はintention-to-treatベースで行われた。

結果

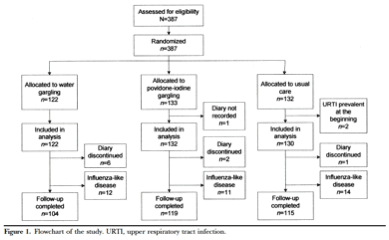

図 1 は本研究のフローチャートである。18施設(北日本4施設、中部9施設、西部5施設、1施設あたり2~52名)で合計387名の被験者が参加し、無作為に割り付けられた。追跡期間は2002年12月から2003年3月までの60日間とした。解析対象から除外したのは、介入初日にすでにURTIを発症していた2名と、日記に全く記入しなかった1名(フォローアップ99%)であった。ポビドンヨードうがい群に割り振られた2名の被験者は、ポビドンヨードが自分に合わないことを知り、代わりに水でうがいをした。しかし、彼らはポビドンヨードうがい群のメンバーとして分析された(intention-to-treat分析)。全被験者のうち、9名が日記を記入しなかった。ほとんどの被験者は自覚的にURTIに罹患していたが、その症状は試験基準を満たしていなかった。その他,水うがい群では12名,ポビドンヨードうがい群では11名,対照群では14名がインフルエンザ様疾患に罹患した(p=0.78).いずれの種類の罹患者も症状の発現時には打ち切り症例として扱われた。

3群のベースライン特性を表1に示す。性別、年齢、居住地域、職業、喫煙習慣、抗インフルエンザワクチン接種、および前年のURTIの頻度は類似しており、無作為化は偏りがなかった。介入期間中の参加者の実際のうがいと手洗いの頻度を調べた。水うがいの実施回数は平均、水うがい、ポビドンヨードうがい、対照群でそれぞれ1日あたり3.6回、0.8回、0.9回(p<0.001)、ポビドンヨードうがいは各群で1日あたり<0.1回、2.9回、0.2回(p<0.001)であった。2つのうがい群のいずれもうがいをサボった者はいなかったが、対照群の36人(28%)は全くうがいをしなかった。このように、参加者はグループの割り当てを概ね遵守していた。手洗いの頻度は、水うがい群、ポビドンヨードうがい群、対照群でそれぞれ1日6.5回、6.1回、6.2回であった(p=0.67)。

介入期間中に130例のURTIが診断された。初発URTIの発症率は背景因子によって異なっていた。29歳では0.32エピソード/30人日と高く,30~39歳では0.23,40~49歳では0.16,50歳では0.10と減少傾向にあった(傾向 p<0.001).中部地方(関東・東海・近畿地方:0.19 URTI 1エピソード/30人-日)に住んでいる被験者と比較して、北部(雪国)地方(北海道・東北・北陸地方:0.33 URTI エピソード/30人-日) また、西日本(中国・四国・九州地方)では、URTIの発症率はほぼ同程度であった(rate ratio=0.98、95%CI: 0.61~1.59)。URTIの発生頻度は、労働者の方が非労働者よりも低かった(0.19 vs 0.28エピソード/30人-日;rate ratio=0.68、95%CI: 0.48-0.96)。前年度にほとんどURTIを発症しなかった人では0.08エピソード/30人-日にとどまっていたが、URTIに1~2回、3回以上感染した人ではそれぞれ0.21エピソード/30人-日、0.33エピソード/30人-日に増加していた(傾向p<0.001)。

一方、発症率は男女間で有意差はなく(0.20 vs 0.23エピソード/30人-日、rate ratio=0.88、95%CI:0.61-1.29)、喫煙者、喫煙経験者、非喫煙者間でも有意差はなかった(それぞれ0.19、0.17、0.23話/30人日、rate ratio=0.83、95%CI:0.45-1.55)。インフルエンザワクチンを接種した人と接種していない人では、罹患率はほぼ同じであった(0.23 vs 0.22エピソード/30人-日;rate ratio=1.04、95%CI:0.68-1.62)。

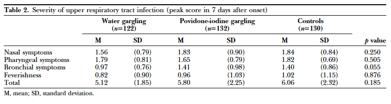

図2は、3つの介入群の最初のURTI発症曲線を示したものである。対照群の50人(Kaplan-Meier推定では40.8%)に対し、水うがい群では34人(30.1%)、ポビドンヨードうがい群では46人(37.2%)が60日目まで感染した(p=0.59)。水うがい群(0.17エピソード/30人-日)およびポビドンヨードうがい群(0.24エピソード/30人-日)では,対照群(0.26エピソード/30人-日)に比べて発症率が低かった.それぞれの率比は0.64(95%CI:0.42-0.99)および0.89(95%CI:0.60-1.33)であった。他のベースライン因子を含むCoxの比例ハザードモデルを用いて多変量解析を行ったところ、ハザード比は水うがいで0.60(95%CI:0.38-0.93)、ポビドネヨジンうがいで0.88(95%CI:0.58-1.34)であったが、結果は本質的に変化しなかった。URTIの症状を3つの介入群の罹患例間で比較した(表2)。気管支症状のピークスコアの平均値は、水うがい群(0.97)が、ポビドンヨードうがい群(1.41)および対照群(1.40)に比べてやや低かった;その差はわずかに有意であった(p=0.055)。その他の症状は群間で有意差はなかった。7日間の合計スコアの結果は、ピークスコアの結果とほぼ一致した。60 日間の介入期間中に有害事象は観察されなかった。

考察

我々の知る限りでは、健康な人のURTI予防のためのうがいの有効性を評価した初めての無作為化比較試験である。著者らは,単純な水うがいで,流行期の60日間のURTIの発生率を36%減少させることを明らかにした.また、水うがいをすることで、URTIに罹患しても気管支症状の進行を抑えることができる可能性がある。水うがいは咽頭と口腔内の病原体を洗い流す効果があると考えられます。URTIの代表的な微生物であるライノウイルスの潜伏時間は8~12時間であり、うがいを断続的に行うことでも伝播が阻害される可能性がある。しかし、ウイルスは細胞の特定の受容体に結合することが知られている。したがって、単純な灌水でウイルスを十分に除去できるかどうかは疑問が残ります。水道水に添加された塩素によるウイルスの不活化ももっともらしい説明です。日本では水道水に必要な塩素濃度は0.1mg/Lですが、大阪では0.5mg/L、名古屋では0.5mg/L、東京では0.8mg/Lと、ウイルスを確実に不活化させるために必要な濃度になっています。

対照的に、ポビドンヨードでうがいをしても、URTIの発生率や気管支拡張は有意に減少しませんでした。第一に、ポビドンヨードは強い殺菌作用を持ち、咽頭や口腔内の正常な細菌叢を破壊し、病原性ウイルスの侵入を妨げる。第二に、ポビドンヨードは咽頭組織を傷害する。ポビドンヨードの細胞毒性は研究によって異なり、創傷治療への使用は現在議論の余地があります。線維芽細胞などの脆弱な細胞には副作用があるかもしれないが、堅牢な組織を傷つけるかどうかは疑問である。第三に、ポビドンヨードの刺激性は、人の徹底したうがいを妨げる可能性がある。しかし、ポビドンヨード使用者では、2名の離脱者を除き、うがいの不快感や困難さを訴えた者はいなかった。URTIに起因する年間の医療費は、臨床・入院費、処方薬を含めて5,000億円(50億米ドル)であり、市販薬にはさらに800~1,200億円(約10億米ドル)が費やされていた。水道水でうがいをするだけでURTIの発生率が最大36%減少するとすれば、2,000億円もの費用が節約できることになる。経済的な問題については別の論文で紹介する。

本研究の強みは、その外部妥当性である。多くの人がこの研究プロジェクトに興味を示し、参加を求められたすべての被験者が参加する意思を持っていた。フォローアップ期間中に脱落した被験者はわずかであった。回答率は非常に高く、結果は高い一般化可能性を持っている。しかし、本研究にはいくつかの限界がある。第一に、研究参加者に割り当てがマスクされていなかったことと、URTIの症状が参加者の先入観によって偏っていた可能性があることです。しかしながら,一般の人々は,単純な水うがいよりもポビドンヨードによるうがいの方が効果的であると考えている。したがって,本研究の結果は,実際の結果とは逆の方向に偏っていると考えられる。第二に、URTIの診断は主観的な症状のみで行われている。そのため,インフルエンザや一部の細菌感染を完全に排除することはできなかった。正確な診断には費用がかかり、インフルエンザやβ溶血性連鎖球菌感染症でさえ健康な人では自己制限される可能性が高いため、地域医療の現場では症状中心の診断が受け入れられている。本研究は,健康な人のURTI予防には簡単な水うがいが有効であることを示唆している。この実質的にコストのかからない方法は、世界中の人々に身体的にも経済的にも大きな利益をもたらすであろう。

この研究で明らかになったこと ...

うがいは欧米ではあまり普及していないが,日本では上気道感染症(URTI)予防のために強く推奨されている。この無作為化比較試験では,水道水うがいでは一見健康な成人のURTI発症率が36%減少し,ポビドンヨード希釈液でうがいをしてもわずかな予防効果しか得られなかった。このような簡単な方法で、URTIによる身体的・経済的負担を大幅に軽減できる可能性がある。

よろしければサポートお願いします。 サポートいただいた費用で、論文の取り寄せ等に使わせていただき、記事を充実させていきます。