読んだ論文 (Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. DOI: 10.1056/NEJMoa2019422)

心房細動患者における早期のリズム-コントロール療法

要旨

背景

心房細動の管理が改善されたにもかかわらず、この状態の患者は心血管系合併症のリスクが依然として高い。早期のリズム-コントロール療法でこのリスクを軽減できるかどうかは不明である。

方法

この国際共同治験では、初期の心房細動(登録の1年前までに診断された)と心血管系疾患を有する患者を対象に、早期のリズム-コントロールと通常治療のどちらかに無作為に割り付けた。早期リズム-コントロールには、無作為化後の抗不整脈薬による治療または心房細動アブレーションが含まれた。通常ケアは心房細動に関連した症状の管理にリズム-コントロールを限定した。主要評価項目は心血管系原因による死亡、脳卒中、心不全または急性冠症候群の悪化を伴う入院の複合であり、副次評価項目は1年あたりの入院日数であった。主要評価項目は、リズム-コントロール療法に関連した死亡、脳卒中、または重篤な有害事象の複合体であった。症状や左室機能などの副次的転帰も評価された。

結果

135施設で、初期心房細動患者2789例(診断からの期間中央値36日)が無作為化を受けた。この試験は、患者1人当たりの追跡期間の中央値が5.1年であった後、3回目の中間解析で有効性を理由に中止された。主要評価項目イベントは、早期リズム-コントロール群249例(100人年あたり3.9例)および通常ケア群316例(100人年あたり5.0例)で発生した(ハザード比、0.79;96%信頼区間、0.66~0.94;P=0.005)。平均(±SD)在院日数は群間で有意差はなかった(それぞれ5.8±21.9日/年、5.1±15.5日/年、P=0.23)。主要安全性アウトカムイベントの発生率には両群間で有意差はなかった;リズム-コントロール療法に関連した重篤な有害事象が発生したのは、早期リズム-コントロール群では4.9%、通常治療群では1.4%であった。2年後の症状と左室機能には両群間で有意差はなかった。

結論

早期のリズム制御療法は、早期の心房細動と心血管疾患を有する患者において、通常のケアよりも心血管アウトカムのリスクが低いことと関連していた。

(個人的な感想)

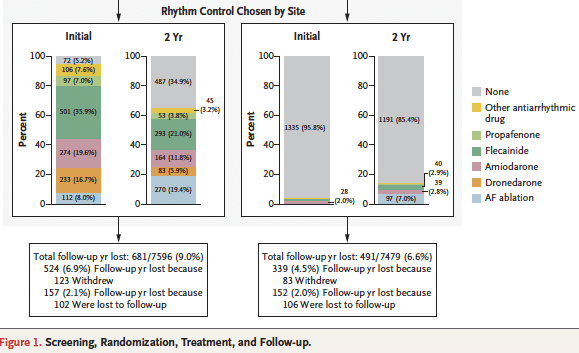

驚いたのが、Fig1に記載されているが, 私自身, 最近処方をお見かけしない、プロパフェノン (プロノン)を使用されていたことです。

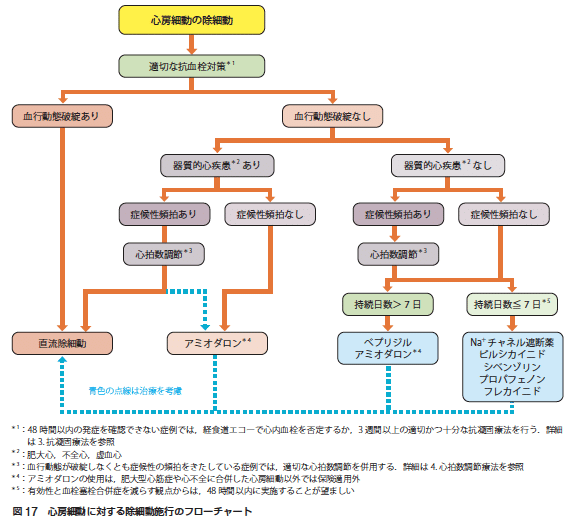

しかし、日本循環器学会が公表している, 2020 年改訂版 不整脈薬物治療ガイドラインのうち、洞調律維持療法の項目では、下記の図のとおり、プロパフェノンは選択肢に入っておりました (当該ガイドラインを引用した図です)。完全に、私の勉強不足です。

当該論文の話題に戻りますが、日本未承認薬のDronedaroneなども使用されているようです。当該薬剤は、考察で触れられていますが、大規模な先行試験では、抗不整脈薬ドロネダロンによるリズム制御療法は心血管疾患による死亡または入院のリスクを減少させ 、ポストホック解析では脳卒中のリスクを減少させることが示されているそうです。

驚いたのが、大規模な試験だから為せる技なのでしょうが、群間比較を統計をやり、比較していないという点。見れば分かるでしょう的な感じでしょうか。あぁ、わかりますとも、データを見ていけば。

我々のような中小市中病院ではこんなStudy不可能なので、偶然ではないことの証明で、統計解析をしないといけないんですがね。。。

こういった論文は、大変勉強になります。

よろしければサポートお願いします。 サポートいただいた費用で、論文の取り寄せ等に使わせていただき、記事を充実させていきます。