AIアートグランプリに応募して〜アイデアから作品の創り方まで

先月まで応募受付をしていた『AIアートグランプリ』に応募しました。

作品づくりについて感じたこと、工夫したことなどを書けるところまで書いてみます。

AIアートグランプリとは

昨年末からイラスト生成AI界隈で話題になっていた、生成AIを活用した作品のコンテストです。

イラストだけでなく、現在は作曲や音声、果てはWEBサイトのコードまで生成してくれるAIがあちこちから出ているため、AIを使って何かを創るというハードルは日に日に低くなっています。

自分もイラスト生成AIに日々触れている身。そして何よりも、実績ある審査員の皆さま方に自分の作品を見てもらえるかもしれないチャンスということで、昨年末あたりから細々と制作に取り組んでおりました。

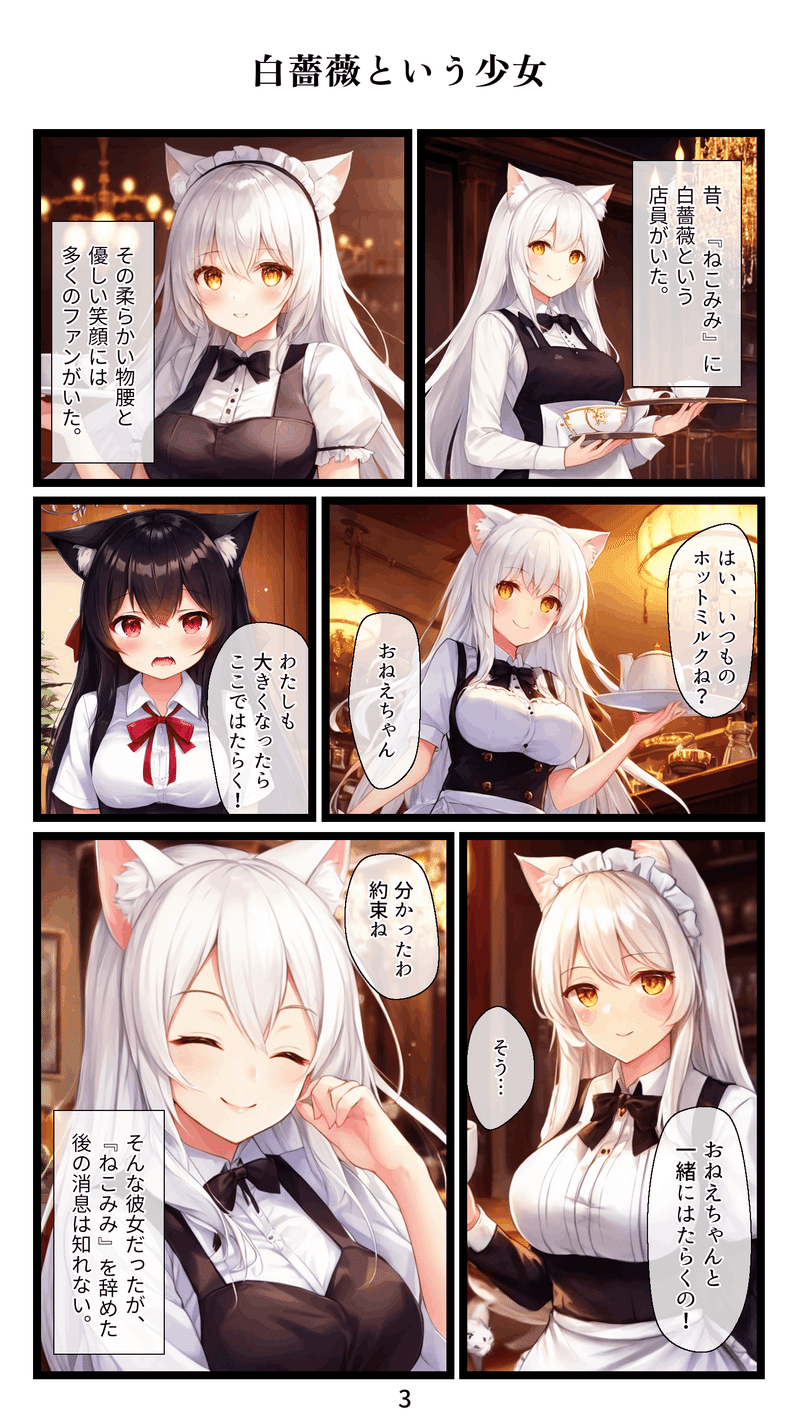

そうして応募したのが、以下のマンガ作品となります。

【純喫茶ねこみみ】

いかがでしたでしょうか。

作品の善し悪しは読んでくださった人の心に秘めていただくとして。ここからはこのアイデアを採用するに至ったきっかけから、アイデアの輪郭にストーリーを当てはめていく有明月流の作品づくりについて書いていこうと思います。

とても長い文章になります。お時間があれば、どうぞお付き合いください。

アイデアとひらめき

きっかけは、ツイッターで日々何気なくアップしているつぶやきのうちのひとつでした。

『純喫茶ねこみみ』

— 有明月アリア (@ariaketuki_aria) December 15, 2022

猫耳や猫そのものに癒されたい者たちが集う喫茶店。

なお、客層もほぼ猫耳である。#trinart pic.twitter.com/XRbeoOwNZ3

プロンプトは「純喫茶店、猫耳の店員、エプロン」というような、シンプル極まりないものでした。

愛用しているとりんアート(イラスト生成AIのモデルのうちのひとつです)は、短いプロンプトでも背景、キャラクター共に美しいイラストを生成してくれるAIモデルです。

それを差引いても、シンプルなプロンプトの割には完成度の高いイラストをたくさん生成してくださる。すなわち、これはプロンプトの単語同士の相性がとても良いことを示しています。

しかしこの時はまだ、このアイデアをAIアートグランプリ作品に採用することは考えていませんでした。

シンプルプロンプトで完成度が高い、背景込みのイラストが生成される、という出来事だけが引っかかっていました。

喫茶店、猫耳、女の子の店員。どれもありふれたモチーフですが、それゆえAIの理解も容易なのでしょう。それであれば、ありふれたモチーフの中から自分の指示通りのイラストを生成してもらえるだろうということを、何となく考えました。

さらに同日、こんなことをツイートしています。

おこたに入ってリラックスしていたら、純喫茶ねこみみの設定がぽこぽこ浮かんできました。これは固めていきましょう。

— 有明月アリア (@ariaketuki_aria) December 15, 2022

AIアートグランプリ開催の告知は2022年12月12日、各ニュースサイトが一斉に記事にしたことでスタートしていました。

何か作りたいと漠然と考えていた思いと、純喫茶ねこみみの可能性。そのようなものがこたつでリラックスしていたときにスルスルと結びついていきました。

このときに初めて「純喫茶ねこみみをAIアートグランプリの作品として採用する」ことを決めたのです。

さっそく制作!その前に

まず思いついたアイデアと、既に生成している純喫茶ねこみみのAIイラストを使い、簡単な企画書のようなものを作りました。

大層なものではなく、iPhoneのメモで作れるようなざっくりとした設定資料のようなものです。こういうものを作っておくと、時間が経ってあとで自分が見返すときにコンセプトがブレずに済みます。

そして可能な限り、自分の創作趣味を少しでも知っている人に見てもらいました。そのときの評価は大なり小なり「表現したいことは分かる」というものでした。それが分かっただけでも安心しました。

初めて自分の作品を見る人でも理解できるようなコンセプトにすることは、地味に大事だと思います。

「起承転結」まずは起と結から

ありふれたモチーフを使い、コンセプトも分かりやすくしました。AIが生成してくれた素晴しいイメージがあるとはいえ、現時点ではこれらは「世間にありふれたもの」でしかありません。

ありふれたものに個性を宿らせる重要な要素、それこそが「ストーリー」です。

さて、ストーリーの基本的な構造のひとつに「起承転結」があります。その意味はもはや説明するまでもありませんが、興味のある方はぜひ調べてみてください。

今回コンテスト用の作品を作るにあたって、まず「起」と「結」を先に制作することにしました。

理由はひとつ、応募するからには作品を完結させなければ意味がないからです。

きっちりと収まらなくても、最低限ここが区切りというところを設定しておかないと、起→結に至るまでがずるずると長引くことになります。

応募開始から締め切りまで半月しかないこのコンテスト、短期決戦型のスケジュールに求められているのは「速さ」だと判断。長丁場になることは絶対に避けたいと思っていました。

1ページ完結型のマンガ、最大までシンプルにした最初の想定は3ページ……でした。

3ページのつもりが…ストーリーの『魔物』

まずは1ページ。「起」の部分です。

純喫茶ねこみみがどういう店なのか。そして、キーとなるキャラクター「ねこみみのオーナー」をオチに配置して印象づけます。

ここでとりんアートの特徴を説明します。

現在とりんアートには3つの特徴的なモデルが用意されています。

スーパーとりん→構図絵柄ともにリアル系のイラストが得意

スーパーでりだ→スーパーとりんを二次元寄りにしたキャラクター特化のイラストが得意

でりだ♭→スーパーでりだより繊細な絵柄でフラットな構図のイラストが得意

とりんアートは、この3種類を目的に応じて使い分けられるのがメリットです。

AIイラストは通常の絵とは違うものです。絵柄が個性なのではなく、何を生成できるかが個性であると考えています。そういう考え方の人間に、とりんアートは素晴らしく合っていました。

「ねこみみ」のオーナーは大人の女性です。しかしAIは年齢の区別が苦手なので、基本的には少女、おばさん、おばあさんの3種類しか生成できないといっても過言ではありません。

そこで、オーナーはスーパーとりん、それ以外の店員はスーパーでりだで生成します。

あえて絵柄に違いを出すことで、微妙な年齢の差を判断してもらいやすくなり、さらに「想定している年齢の女性のイラストが出ない」懸念もクリアできました。

右:スーパーでりだ

そして2ページ目。実質は最終ページとなる「結」の部分です。

オーナーと謎の男が会話の中心となり、「ねこみみ」がただの喫茶店ではないことが明らかになるところで物語を一区切りしています。

謎の男はオーナーと対等に話すキャラクターのため、こちらもとりんアートで生成します。

誤算だったのは、とりんアートに限らず、イラスト生成モデルは基本的に顔がいいキャラクターを出しがちなので「うさんくさい風貌」という雰囲気がなかなか理解されなかったことです。

ただAIはとても賢いので、一度その概念を理解すればあとは簡単に生成してくれるようになります。

誤算はここで終わりません。「結」を1ページで終わらせようとすると、あっさりしすぎて物足りないことに気づきました。ほのぼのとしたイメージで始まった「ねこみみ」を、不穏な空気で締めたい思いに逆らえず、「結」は2ページに増やすことにしました。

この時点で想定した3ページでは収まらないことが確定しました。

長くなることはあっても、予定通りと短くなることは絶対にない。そしてその分だけ作業時間も長くなる。これがストーリーの『魔物』です。

これで「起」と「結」ができました。あとは「承転」の部分を作るのみです。

1ページで終わらせるつもりが…関係性という『暴走』

「ねこみみ」ではさまざまな店員が働いていますが、その中でもキーとなる店員が物語の厚みを作ります。それが「つるばら」と呼ばれるキャラクターです。

長い黒髪、赤い瞳、そして大事な猫耳。彼女はキーキャラクターでありながら、非常にありふれた特徴の見た目をしています。

しかしAIはよくある特徴のキャラクターであれば、実にバリエーション豊かなイラストをお出ししてくれるため、マンガのように複数の絵を使う形態の場合はむしろ都合が良いです。

ありふれた見た目のキャラクターに個性を出すためには、もうお分かりですね。キャラクターにストーリーを宿らせるのです。

「つるばら」はすぐ怒りすぐ泣く、感情の起伏が激しい子供っぽいキャラクターです。とある「ねこみみ」の店員に憧れて、一緒に働くという夢を持っていました。少しでも彼女に近づくため、その象徴である白薔薇の髪飾りを常に身に付けています。

……というストーリーを彼女に与えました。

ありがちな見た目ではあるけれど、背景にこういうストーリーがあれば、急に「つるばら」という彼女の個性が輝き始めたように感じるのではないでしょうか? それこそがストーリーの大事な役割です。

さて、ありふれた特徴とはいえ唯一苦戦しそうだと思っていたのは白薔薇の髪飾りです。

プロンプトに組み込んだところで、頭の同じ位置に確実に白い薔薇が配置される成功率は、これまでの経験上とても低いことは分かり切っていました。

ですので、白薔薇のイラストのパターンを別のAIモデルで制作し、それを切り取って貼り付けることにしました。AIイラストのリタッチ方法がここで役立つことになり、何でもやっておくものだなあと思いました。

「つるばら」のキャラクターを軸にして、店員「白薔薇」の存在を匂わせ、彼女が失踪したという「結」に繋げる。当初の想定はそれで終わり……だったのですが。

想像以上に「つるばら」が良いキャラクターになってしまったため、その彼女が憧れている「白薔薇」のキャラクターもクローズアップしたいという願望が生まれてしまったのです。すでに「結」の増ページという想定外が発生しているのにも関わらず、です。

それに問題もありました。「白薔薇」は「結」で語られる前に「ねこみみ」を辞めており、失踪をオーナーが知るのはその後という時間軸になります。

「つるばら」を語るだけでは「白薔薇」が失踪したのが「ねこみみ」在籍中だったのかどうか、読者には分からないのです。

そこでさらなる想定外である「白薔薇」のストーリーも作り上げることにしました。

「つるばら」から始まる「白薔薇」との関係性。それが独り歩きをした末の暴走といったところでしょうか。

幸いにも最初の企画書で「白薔薇」の設定自体は作っていたこと、「つるばら」と対象的なキャラクター造形のおかげで増ページ分の制作は思ったよりは時間がかかりませんでした。

完成!最後にやるべきこと

紆余曲折ありましたが、何とか作品を完成させることができました。出来たばかりの作品は我が子のように愛しく、愛着が底なしに湧き上がってきます。これこそがもの作りの醍醐味と言えるでしょう。

それでは必要事項を記入の上、いざ応募!

……といきたいところですが。ちょっと一呼吸置きましょう。

もしも余裕があれば、できればその作品を一晩置いてください。

カレーじゃあるまいし、翌日が一番美味しくなるというわけでもないでしょう?

その通りです。では何が違うのかと言いますと、一晩置くことで改めて、冷静に己の作品を見られるようになります。

だからといって粗のある部分をいちから作り直すという意味ではありません。イラストであれば、残った細かいゴミの修正。文章であれば誤字脱字の修正。いわゆる最後の仕上げ的な作業が捗るのです。

完成直後のハイな気分のままで、冷静に修正作業を行うことは、できなくはないですが非常に難しいです。あくまで時間的に余裕があれば、一晩置くことをおすすめします。

コンテストは実力と運

応募者の皆さま、お疲れさまでした。今回応募は見送った方々、次は皆さまが主役です。日々の生活の中でアイデアを溜め、ここぞというときのひらめきに活かしましょう。

腕に覚えがある方々が殺到したであろうAIアートグランプリ。どの作品が選ばれるのか、楽しみでなりません。

同時に、正直なところ自分の作品が選ばれる可能性なんてないだろうな……という気持ちが少しもないと言えば嘘になります。

しかしAI生成作品が審査対象になる舞台というのは貴重です。さらにこの先、今と同じように何事もなく生成AIの界隈に関わったままでいられるかどうかは、誰にも分からないのです。

今この時、立派な舞台を用意していただき、それに参加できる機会があることが奇跡だと思います。そう考えたとき、自分には応募しないという選択肢はありませんでした。

最後に。コンテストには実力はもちろん必要ですが、最終的に選ばれる要素は「運」です。

ここまで長々とお付き合いいただきありがとうございました。

皆さまの創作活動が幸多からんことを願っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?