WRA6-3 高校選手権決勝延長戦+PK戦 山梨学院-青森山田 (中村太主審)

今回は、2021年高校選手権決勝「山梨学院高等学校-青森山田高等学校」の試合を分析してみます。延長+PKまでもつれ込んだ試合ですので、全3回で分析します。

初の育成年代かつアマチュアカテゴリーの分析ということで、プロとアマチュアの違いについても考えていきます。そして、私たちが担当するアマチュアの試合にどう応用できるか考えてみたいと思います。本日もよろしくお願いします。

公式記録(クリックでPDFにジャンプします)

100+0:13 PA内での転倒は反則か

青森山田の攻撃で、ルーズボールの争いにペナルティーエリア内でなったシーンです。

青森山田10 松木玖生選手が山梨学院18山口丈善選手と接触し、ペナルティーエリア内で転倒します。このシーン両選手ボールにチャレンジし、接触は軽微であったためノーファウルは妥当だったと考えます。

100:49 A2岩崎創一さんのサポートの勇気

山梨学院の攻撃で、右サイドからのクロスをクリアした青森山田4秋元琉星選手に若干遅れたタイミングで山梨学院18山口丈善選手がぶつかってしまいました。ジャンピングアットの反則を取るのが適切なシーンですが、このシーンではペナルティーエリア内中央の反則ではありましたが、副審2の岩崎創一さんがフラッグアップして、ファウルサポートをしていました。

副審のファウルサポートの目的は、「審判団全体で正しい判定に導くこと」です。しかしながら、どうしても距離が遠いとサポートはしずらいですし、審判の中には遠いところはサポートはいらないという打ち合わせをするひともいます。

しかし、正しい判定を導くためにであれば、距離は関係ないと思います。ですので、本来の目的と手段を勘違いすることなく、「正しい判定をするために」遠い距離でもサポートした岩崎創一さんのサポートは素晴らしいものだったと考えています。

106:20 青森山田7安斎颯馬選手の足がつったシーン

延長前半には、 山梨学院10野田武瑠選手の足がつるなど、激闘の結果非常に大きな負荷が選手にかかっていました。

このシーンでは、青森山田7安斎颯馬選手がジャンプしたことで足をつってしまいます。対戦相手で、元チームメイトだという山梨学院GK17熊倉匠選手が足を伸ばしてあげているというシーンもサッカーの美しさを感じ、素晴らしいと思います。加えて、主審の中村太さんも足をマッサージしてあげています。

審判員は、両チームに公平であるべきという考えもありますし、選手にあまり触れないべきだという風に言われることもあります。実際おそらく中村さんもJリーグの試合では不用意に選手に触らないと思います。

一方、このような両チーム垣根を超えて、相手選手を助けようとしているときには審判員も助けることは許されるべきだと思いますし、美しい姿だったと思います。サッカーの美しさが凝縮されたシーンだったと思います。

【確認】「PK戦」の審判員のポジショニング

若干違和感を覚える位置ですが、正しい位置かと思います。

— あるびとろ@審判分析 (@arbitronojapao) January 13, 2021

詳しくは本日1/14のnoteで掲載しますが、違和感の理由としては①主審中村さんの立ち位置がマークに近いこと、②A2岩崎さんの位置が若干後ろの…

続きは質問箱へ #Peing #質問箱 https://t.co/V657PQYQ0s

私の質問箱に上記のような質問がありましたので、明確化する意味でも取り上げたいかと思います。

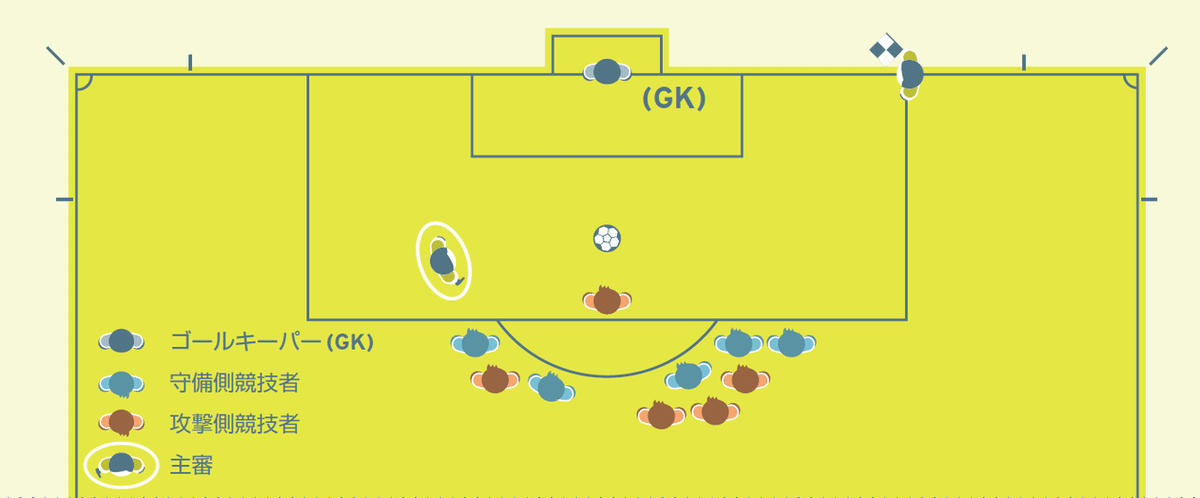

通称「PK戦」と呼ばれるペナルティーマークからのキックと試合中のペナルティーキックでは監視すべき項目が違うこと・プレーの結果が異なることから主審・副審のポジションは異なっています。その部分を確認したいと思います。

競技規則をお持ちの方はお手元の競技規則、194ページ・195ページならびに、第14条(P.123-126)を合わせてご確認ください。

まずは、試合中のペナルティーキックからです。

試合中のペナルティーキックで審判員が反則の監視として監視しなければいけないことは、主に下記の4項目があります。

①ペナルティーエリア内、ペナルティーアーク内に侵入した競技者がいたかどうか

②ゴールキーパーがキックが行われる前にゴールラインより前方に「飛び出し」ているかどうか

③キッカーが不正なフェイント・不正なキックをしていないか

④特定されていないキッカーがキックを行わないかどうか

⑤キッカーが他の競技者がボールに触れる前にもう一度触らないか(主にポスト・クロスバーからの跳ね返り)

②に関しては、副審が行うよう競技規則に定められていますが、①・③・④・⑤に関しては、主審が行うべき監視です。特に、①を監視するためには、キッカーの背後も監視しなければならないですので、実際には主審は競技規則に掲載されている図よりも前方からキッカーと侵入を監視できるポジションをとることが要求されます。

また、副審は競技規則で、ペナルティーエリアの縦のラインとゴールラインの交点に立つことが競技規則で定められています。これは、②のいわゆる飛び出しの監視とPKが失敗した際の監視事項を両立させるためのポジションかと思います。

一方、PK戦ではどうでしょうか。

まず、監視項目が一気に減ります。

②ゴールキーパーがキックが行われる前にゴールラインより前方に「飛び出し」ているかどうか

③キッカーが不正なフェイント・不正なキックをしていないか

上記の5項目から2項目に監視すべき項目が減ります。①の侵入について監視しなくてよくなるため、主審はいわばキッカー方向に注意を集中させることができます。ですので、今回おそらく質問者様が違和感を持った、中村さんの位置をとることが可能になるかと思います。主審も飛び出しを監視し、副審と共に確認することができます。今回の試合でも主審の中村さんと監視する副審2の岩崎さんは頷き合って確認していました。

また、キッカーの視野に入らないためにキッカーの後方に入るという心遣いもあったと思います。

そして、副審の位置もインプレー中のPKとは異なっています。これは、先ほど記したPKが失敗した時に急いでオフサイドの監視に戻る必要がないため、前方でGKの飛び出し・ゴールインのみを確認することに集中できるということが理由で、ゴールエリアの縦のラインとゴールラインの交点に立つことが示されています。

今回岩崎さんは示された位置より1~2mほど後方で監視していました。これは、キッカーとGKを同一視野に入れるうえで、上記の定められた位置より適していると感じ、少々後方での監視をしたという風に推測されます。確かに、定められた位置だと少々近すぎる感じはしていたので、素晴らしい工夫だと思います。

ただ、若手がやるとアセッサーの方にいろいろ言われるかと思います。(笑)

以上のような違いが、PKとPK戦ではあります。また、PK戦が行われない方の副審は、センターサークル内に両チームのキッカー以外の選手がいるよう監視しています。

まとめ

前半のハンドについてのPKかどうか以外は議論が起こるようなシーンはあまりなく、非常にタフでフェアな基準でゲームが円滑に運営されていました。非常に勉強になりましたし、純粋にサッカーの美しさ・素晴らしさを全体から感じました。

来年度は観客を入れた中で、更に応援というサッカーの魅力が加わることを願ってやみません。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします

もしよろしけれサポートいただけると幸いです いただいたサポートは、自身の審判活動の用具購入に使わせていただきます。