短編小説「ぶたキムチ」

何となく群れていつしか海に出る道がありますしんぱいはない 馬場あき子

黄色い封筒の中には、ぶたキムチのレシビと

「あなたが好きだった豚キムチのレシピです」と書かれたメモがあった。

宛先を間違えたのだろうか、と思ったら、同じようなへたな字で、宛先だけじゃなく、送り主の欄にも、僕の名前が書かれていた。もしかしたらいたずらかもしれない。僕は、ぶたキムチを好きになったことがないし、ぶたキムチの思い出を分かち合うような女性と付き合ったこともない。

それから何日かして、ふと思い立ってレシピ通りに作ってみたぶたキムチは。たしかに僕の好きな味だった。辛いだけじゃなく、すこし甘みがあって、ごはんにもぴったりで、いつもは、ごはんを茶碗一杯だけにして、腹八分目を心がけていたのに、調子にのって、二杯も食べてしまった。ただ、この場合は、僕が「好きな」味であって、「好きだった」味ではないと思う。 黄色の封筒が届いた次の月、別の包みが届いた。

送り主の欄には、例のへたくそな字でやっぱり僕の名前が書かれていて、箱の中には知らないバンドのCDと、小さなメモが入っていた。

名前を見たことも聞いたこともないバンドのアルバムだったけれど、ぶたキムチのこともあったので、とりあえず聴いてみることにした。もし嫌いな音楽なら、すぐに聴くのをやめればいいのだ。

すこし聴いてから、携帯音楽プレーヤーに音楽を移して、パジャマで夜の散歩にでた。

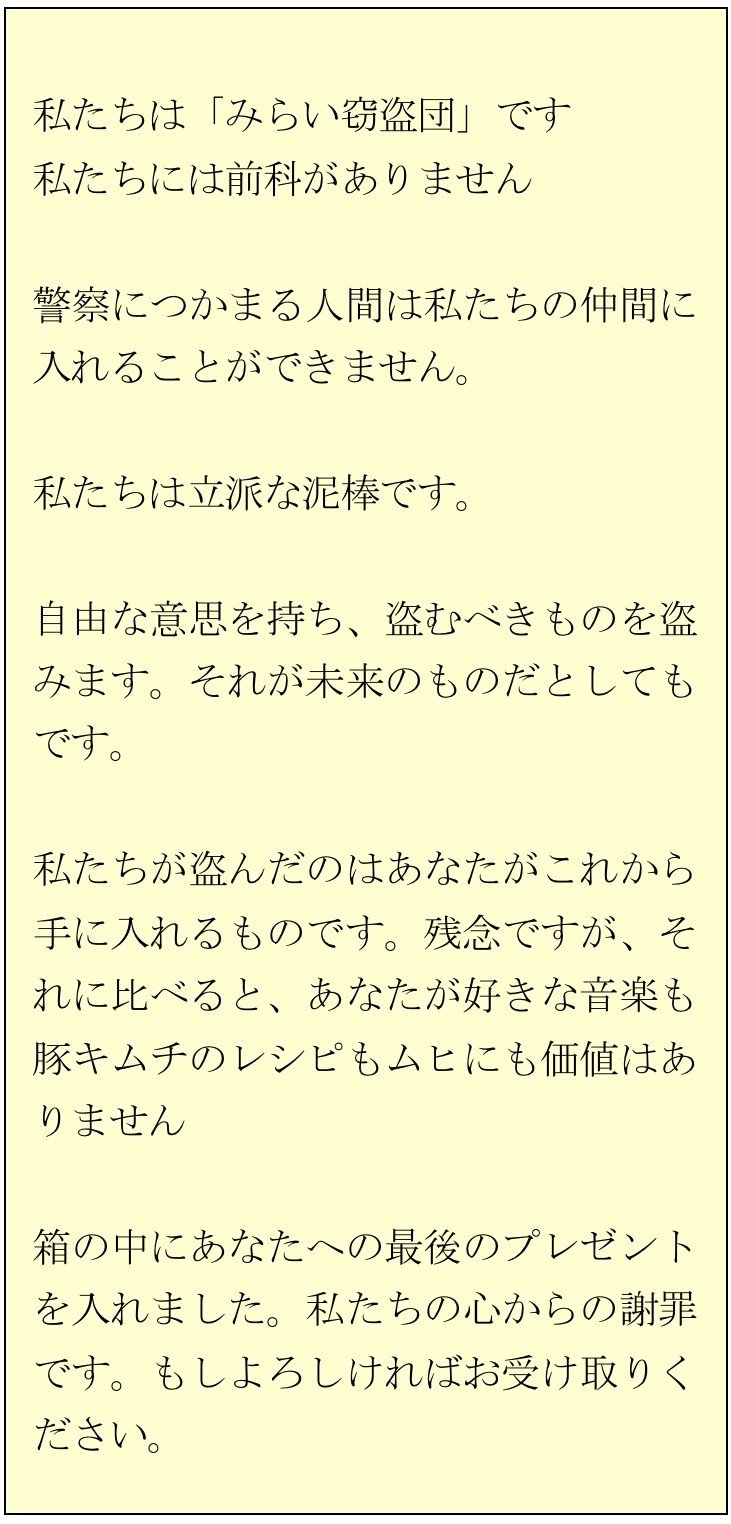

音楽を聞きながら、誰もいない夜の道を歩いてみたり、誰もいない交差点で信号が青になるのを待っていると、夜の空気と音がしづかに身体に染み込んでいくような気がした。それからも、「夜の散歩」はつづいて、散歩のときはしばらく、その音楽を僕は聴いていた。たしかに、それは僕の好きな音楽だ。 それからも、知らない人からの贈り物は続いた。

僕が夜の散歩で虫に刺された次の日には、「ムヒ」が箱に入っていた。

ペンギンのマークのついた紺色のロゴのやつで、ふくらはぎにぬると、いつものすーっと鼻にぬけるような甘い匂いがして、かゆかったところがひんやりして気持ちがよかった。もしかしたら贈り主は、他人のかゆみのわかる「いい人」なのかもしれない。

そう思った週の日曜日だった。

いつもより大きなサイズの箱が届いた。箱のなかには、キャンディストライプの紙で包装された箱と、いつもの黄色い紙の手紙が入っていた。

包み紙を剥がすと、一枚の写真が貼りつけられた箱が出てきた。写真には、すこし伸びたパンチパーマの僕が、色褪せたシャツとズボンを着て、満面の笑みで笑っている。ただ、日付が30年後の九月二十五日で、ずいぶんダサい眼鏡をかけていた。 箱の中には、やわらかくて、かるいフレームの黒ぶちの眼鏡と一枚の手紙が入っていた。

夕方、散髪の帰り道に信号を待っていると、ズボンのチャックが外れています、と目の前の女の子が言った。 ズボンの開けっ放しのチャックが、あかあかと明るい夕焼けを浴びて、金具の部分をきらきらと輝かせていた。ちいさな女の子にお礼を言ってチャックをしめながら、僕は自分のなくしたものを想った。

もし手に入れていないものがなくなったなら、なくしてないのと同じなのかもしれない。たぶん、それは僕のものじゃないのだ。家に着くと、窃盗団がくれた眼鏡をかけた。サイズも見え方もぴったりで、世界がすこしだけくっきり見えるような気がした。

夜、変かな、と思いながら、「今度、ぶたキムチでも食べませんか?」って好きなひとにメールした

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?