名古屋城からはじまる植物物語~天井板絵、シーボルト、伊藤圭介…

名古屋城といえば金のしゃちほこです。2005年に開かれた「愛・地球博」(愛知万博)で地上に降ろされて以降、今年ふたたび名古屋の街にオス、メスそろって「降臨」しています。

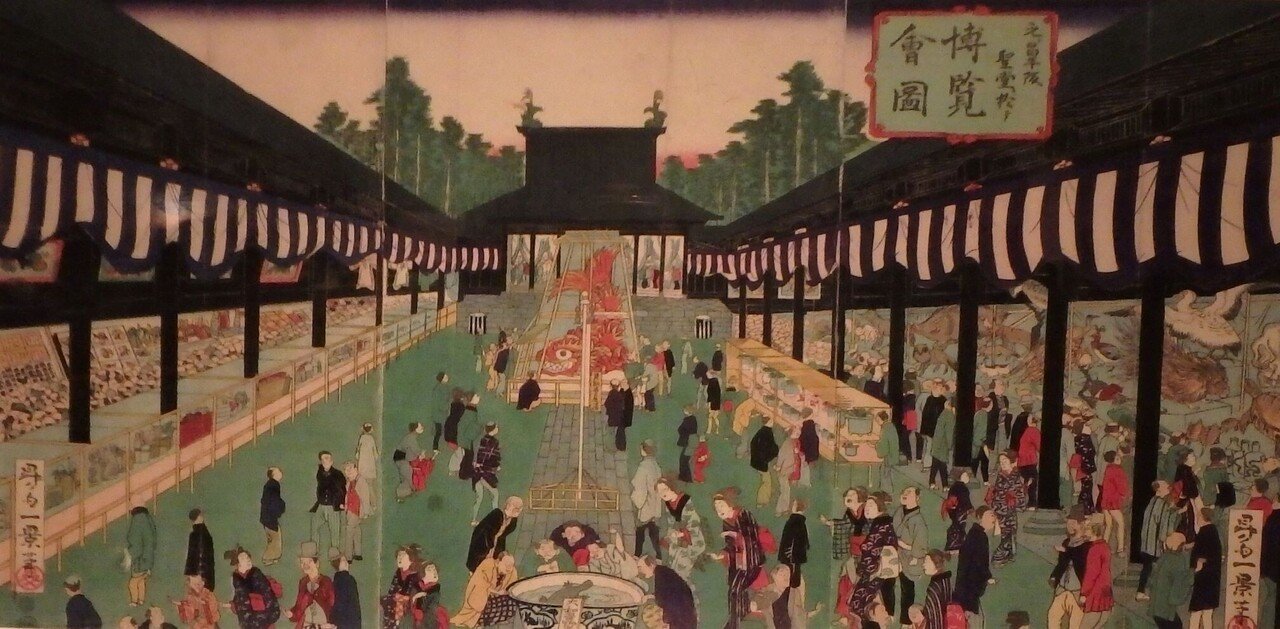

この金のしゃちほこのオスは、1872年(明治5年)3月10日、東京・湯島(元昌平坂聖堂)で日本初の博覧会が開かれたときに展示され、大変な評判だったそうです。ヤマザキマザック美術館(名古屋市東区)で開幕した企画展「名古屋城からはじまる植物物語~天井板絵、シーボルト、伊藤圭介…」(8月29日まで)で展示されている絵から当時の様子を知ることができます。

この絵は「元昌平坂聖堂 博覧会図」(1873年)。所有者は、植物関連古書の蔵書で知られる名古屋園芸創業者、小笠原左衛門尉亮軒(おがさわら さえもんのじょう りょうけん)さんのコレクションを管理する一般財団法人・雑花園文庫です。

今回の企画展は、見所満載です。金のしゃちほこに代表される名古屋城から尾張七宝など、今日までの名古屋の歴史を概観しています。

順路の最初は、副題の通り名古屋城の「天井板絵」。1609年(慶長9年)に徳川家康が築城した名古屋城は、260年間にわたり尾張徳川家の居城でした。この間、城内の障壁画の制作のため江戸や京都から狩野派の絵師が集まったといいます。

写真(右)は、名古屋城本丸御殿の天井板絵「藤花図」(1634年)です。探幽を中心に狩野派の絵師が制作した331面のうちの1枚です。写真(左)は、国宝源氏物語絵巻の復元模写を手がけた日本画家加藤純子さんらによる制作当時の色彩などを再現した復元模写の「藤花図」(2019年)。江戸時代当時のフジの花の淡い紫色や葉の緑も鮮やかに、当時の美しさをしのぶことができます。

この復元模写は、名古屋城本丸御殿の天井にはめられるため、間近に見られるまたとない機会です。4月24日~6月6日の「藤花図」のあとは、6月8日~7月18日、7月20日~8月29日に展示替えがあります。

(前列左から4人目の白髪白髭の人物が伊藤圭介。東京国立博物館所蔵より)

企画展の次の見所は、尾張の本草学者で、オランダの医師、シーボルトと交流が深かった伊藤圭介(1803ー1901)です。本草学は、薬用になる植物などを研究した学問です。

伊藤圭介については、地元名古屋でも知る人は少ないと思います。ただ、東海道・宮宿の七里の渡し跡(名古屋市熱田区)には、伊藤圭介ら本草学者が江戸に向かうシーボルトを待ち構えて、地元の植物について教えを受けたという立て札があります。

今回の企画展を担当した坂上しのぶ学芸員によると、この出会いがきっかけで、伊藤圭介は長崎でシーボルトと一緒に「日本植物誌」の研究を続けていきます。収録された日本植物800種余の調査と日本語名は、伊藤圭介が考えたものです。

今年5月に名古屋東山動植物園で開かれる第56回日本植物園協会総会にあわせて、伊藤圭介に関連する名古屋市指定有形文化財75点が展示されています。なかでも門外不出の集大成として写生図や草花の拓本を項目別に整理した「錦窠(きんか)植物図説」(164冊)は貴重です。99歳まで生きた伊藤圭介が、90歳のときにまとめたといいます。(表紙写真)

伊藤圭介は、おしべ、めしべ、花粉といった言葉を作った人で、日本で最初の理学博士です。シーボルトは「余は圭介氏の師であるとともに、圭介氏は余の師である」と言ったそうです。

この企画展を日本の植物学に貢献した伊藤圭介の業績を知る場にしたいものです。

(2021年4月29日)

(金のしゃちほこが降ろされた名古屋城遠望、2021年3月16日撮影)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?