最終章(上)関係人口創出♪「信濃の国」の文化と経済(note10-1)

「信濃の国」が歌われ始めた1900年からは、思いも及ばなかったリニア中央新幹線です。(上)では南信州と名古屋といった2地域居住への期待を込めて、「関係人口」の話を書きます。(下)では、2027年のリニア開業が遅れた場合の心構えについて提言します。

~目次~

第1章 県歌「信濃の国」秘話

第2章 文化圏と美術館

第3章 2022年の大遭遇~伝統の祭り

第4章 個性的な企業群

第5章 地場産業

第6章 食と農

第7章 人国記~「信濃の国」では

第8章 教育県とは

第9章 長野県人会の活動

最終章 名古屋との一体感(上)2地域居住で関係人口創出★

■リニア中央新幹線にかける期待

これからの関心事は、リニア中央新幹線(品川―名古屋)の2027年の開業時期です。現在、静岡県が大井川の水量が減少することを理由に反対を続けており、開業時期の遅れが懸念されています。

リニアが開業すると、飯田市から名古屋市まで25分、東京・品川まで40分です。いまの4分の1から5分の1の時間で行き来できるため、経済や観光など交流人口の拡大が期待されます。飯田地域は名古屋経済圏だけではなく、首都圏とも交流が深まります。

一方で、短時間で移動ができるということで、逆に東京一極集中に歯止めがかからない恐れもあります。飯田市が通過地点になりかねないとの心配もあります。

もっとも、最近は首都圏で感染症の拡大を抑えられないことから、過度な人口集中を見直す動きが高まっていることは追い風です。定住までいかなくても、2か所を行き来して住む「2地域居住」の人口を増やす試みも必要でしょう。

たとえば飯田市は名古屋経済圏と関りが深く、中部5県をエリアとする中部経済連合会には飯田商工会議所や企業が加盟しています。航空機部品工業でも名古屋圏と密接につながっていることも紹介しています。こうした産業面はもちろん、文化や学びの場として、南信州に人が行き来しながら生活を楽しめる環境づくりが期待されます。

■関係人口

国は「関係人口創出・拡大事業」を打ち出しました。「関係人口」とは、総務省のホームページによると、「移住した『定住人口』でもなく、観光に来た『交流人口』でもない。地域と多様に関わる人々を指す言葉」とあります。

東京や名古屋で働き、信州で自然やアートを満喫する2地域居住は、まさに関係人口の一翼を担います。ほかにも「リンゴの木のオーナー」「棚田の応援」「都会の大学の信州キャンパス」「ワ―ケーション」など、信州ですでに取り組まれている事例も関係人口につながります。

最近は自宅にいながらリモートでできる仕事も増えています。私自身、満員電車で都心のオフィスにいかなくても、自宅のパソコンの前で仕事ができる環境が整っています。これなら信州の自然のなかでも仕事ができそうです。市町村の受け入れ体制や情報しっかり発信していくことで、田舎を求めて2地域居住の希望者が増える可能性もありそうです。

リニア中央新幹線なら、お金はかかりますが、東京・品川駅まで40分です。名古屋から南信州なら、リニア開通前でも1~2時間も車を走らせれば行くことができますから。

■鉄道と高速道路

そもそも名古屋と長野県は、鉄道網や高速道路網の整備が進み、以前より行き来しやすくなっています。JR中央本線の長野県塩尻駅から名古屋駅までの区間は東海旅客鉄道(JR東海)が管轄しています。「ワイドビューしなの」は、名古屋駅から松本駅まで約2時間、長野駅まで約3時間です。

中央自動車道の高速バスは、名鉄バスと信南交通、伊那バスが運行しています。名古屋のバスセンターから飯田市まで、かつては名古屋市内の国道19号線を通って春日井インターから高速道路に乗り、恵那峡サービスエリアで小休止していたため、2時間半かかっていました。名古屋高速が小牧インターチェンジまでつながったことで、途中休憩なしで2時間で到着です。

また、三遠南信自動車道(飯田市―浜松市)も工事が進んでいます。中央自動車道の飯田山本インターから浜松市いなさインターまで一部が開通しています。中央道と新東名高速道路と南北に結ぶことで、産業や観光への波及が期待されています。

2017年11月に三遠南信道路の龍江インター(飯田市)から飯田上久堅まで3・4㎞の開通前に一般公開されました。往復歩いてみましたが、車の轍のない自動車道を歩くのは快適で、ゆったりとした山並みをみることができました。

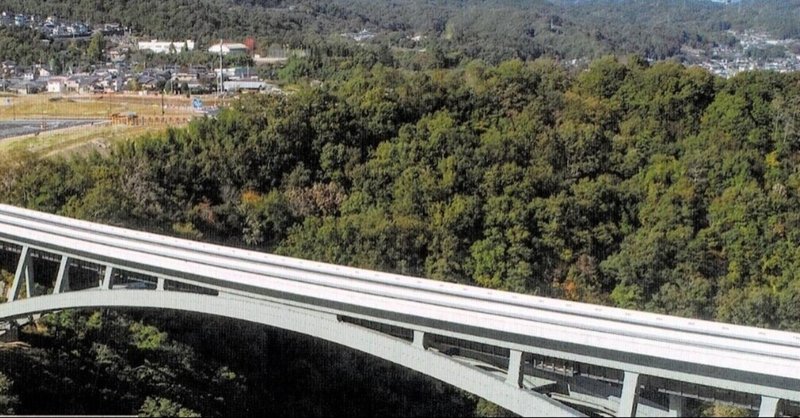

三遠南信自動車道は2019年11月に天龍峡インター(飯田市)まで延伸されました。「天龍峡大橋」の橋げたの下に設けられた遊歩道「そらさんぽ天龍峡」(表紙写真)は、地元で人気を集めています。

2020年3月には、JR東海のさわやかウオーキングのコースにも選ばれています。

県歌「信濃の国」の冒頭に、「信濃の国は十州に 境連ぬる国にして」とあります。越後(新潟県)、上野(群馬県)、武蔵(埼玉県)、甲斐(山梨県)、駿河、遠州(静岡県)、三河(愛知県)、美濃、飛騨(岐阜県)、越中(富山県)と境を接しています。

現在、北陸新幹線や東西南北に延びる自動車道などで「境連ぬる国」のメリットを生かして、交流人口は増えています。さらにリニアの時代を迎えたなら、「県境」を飛び越えた、新しいライフスタイルにふさわしい広域行政を望みたいものです。

(2021年7月23日)

このリポートは、長野県の文化や経済について人からたずねられたときに、関心を持ってもらえるようにと、個人的にまとめたものです。タイトルにある「信濃の国」は、1900年に発表された県民の唱歌で、のちに県歌に制定されました。多くの長野県民によって今も歌い継がれています。この歌詞を話の軸にして、信州の文化と経済を考えてみようと思います。少しでもご参考になれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?