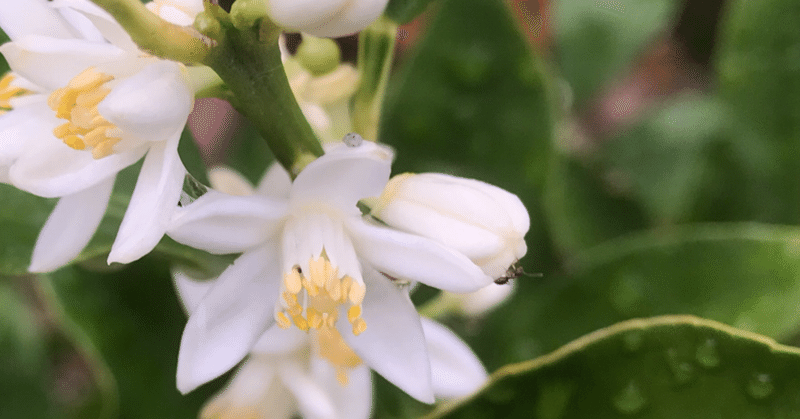

0129:キンカン

右手に持った串を口に運び、刺さっている鶏肉を一気に引き抜く。鶏肉に絡まる塩コショウの味付けがまた絶妙で、目の前に置かれたビールについ手が伸びる。

「これこれ、この味です。こうやってまた大将の焼鳥を食べることが出来て、私幸せです。」

「何言ってんだよ。卒業してからただの1度も顔出さなかったくせに。お前のその調子いいとこ、本当変わってねぇなぁ。」

網の上の焼き鳥をクルックルッと手早くひっくり返しながら大将が言った。学生時代、私の財布の財源はほとんどがここの給料だった。私が大将と呼んでいるのがこの店の店主。元々は奥さんと2人で切り盛りしていたお店だったらしいが、奥さんの病気が分かってからはアルバイトを雇うことに決めたそうだ。

「アルバイト募集」と書かれた貼り紙を大将が扉に貼り付けていたまさにその時、たまたま通りかかった私がそれを見つけた。「あの、私やりたいです。バイト。」突然声を掛けた私も悪かったのだろうが、あの時の大将の驚いた顔と言ったらもう、お化けでも見たようなまんまるの目をしていて、今思い出しても可笑しくなってしまう。

「1度もって言ったって、まだ1年も経ってないですからね。さては大将、私がいなくて寂しかったんでしょ?」

「なにぃ?あんまり調子に乗ってると、お勘定割り増しするぞ。」

「ちょ、それは勘弁してください。」

ケケケッと、してやったり顔で笑う大将。私はその笑顔が好きだった。ひとりで店に立つことが多くなってから、大将は無理して笑ってる気がすると常連さんが教えてくれたことがあった。私が来て大将が元気になって安心した、なんて言うお客さんも居たくらいだから、奥さんが病気になった事がよほど不安だったのだと思う。

「正直に言ったら?お父さん。本当はお店に来てくれるの、ずっと待ってたくせに。」

店の奥から娘さんが顔を見せた。あの頃と大きく変わった事と言えば、大将の娘さんが店を手伝うようになっていたことだった。店を手伝うという娘さんの申し出を大将が頑なに断っていたらしいのだが、私が卒業してしばらくして、ついに娘さんの申し出を受け入れたらしい。

「お前はデマカセ言うんじゃねぇよ。ほら、さっさとあそこの皿下げてこい。」

「なぁにその言い方。まさかお父さん、この子にもこんな風にしてたんじゃないでしょうね。パワハラよ、パワハラ。」

「手ェ動かせって言ってんだよ、全く。口ばっかり達者で困ったもんだ。」

そんな事を言いながらも、大将はどこか照れ臭そうに笑っていた。きっと奥さんと2人で店に立っていた頃も、こんな感じだったのだろう。「ああ見えて奥さんには頭が上がらなかったんだぞ」と私に耳打ちした常連さんの言葉が、私の中にはっきりと甦ってくる。カウンターの角が開けられている様子を見ると、あのおじさんは今日も店にやってくるのだろう。

「せせり焼けたぞ。」

皿の上には、私の大好物であるせせりの串が並べられていた。数は5本。1皿2本ずつの提供なので、通常のものより3本も多い。ゴクッ。と私は思わず喉を鳴らした。焼きたてのせせり、これはたまらない。

「大将、ビールおかわり。急ぎで。」

「ビールはサービスしねぇからな。」

私が注文を終えるかどうかのタイミングで、目の前には既にビールジョッキが置かれていた。まかないと称して、バイト後にせせりとビールを催促していた私の事をちゃんと覚えてくれていたのだと嬉しくなる。

「けち!」

あの頃温かかったた場所は、変わらずに温かかった。少しだけ、私と大将の置かれる環境は変わったけれど、どれだけ離れても私たちが共に過ごしたあの時間は無くなってはいないかった。私の居場所はこの店に変わらずあって、そんなことがたまらなく贅沢なことに思えた。

「たまに顔出してやってね。あなたが来るの、本当に楽しみにしてたのよ。」

帰り際、娘さんはこっそり私にそう言った。その時クククッと笑って見せたその顔はどこか、大将の笑顔に重なって見えた気がした。暖簾をくぐって店を出るのが、少しだけ躊躇われる。それからしばらく談笑した後、私は店を後にした。

踏み出した先で見上げた空には、今日も綺麗な月が浮かんでいた。

***

■金柑

思い出 / 感謝

皆さんからの応援は、本の購入や企画の運営に充てさせてもらっています。いつも応援ありがとうございます!オススメの1冊があれば、ぜひ教えてください。