雑記 24 / カントトレーニング

そういえば先月読み進めていたカントの『判断力批判』は5月の頭で一通り読み終えた。理解できたとは言えない。

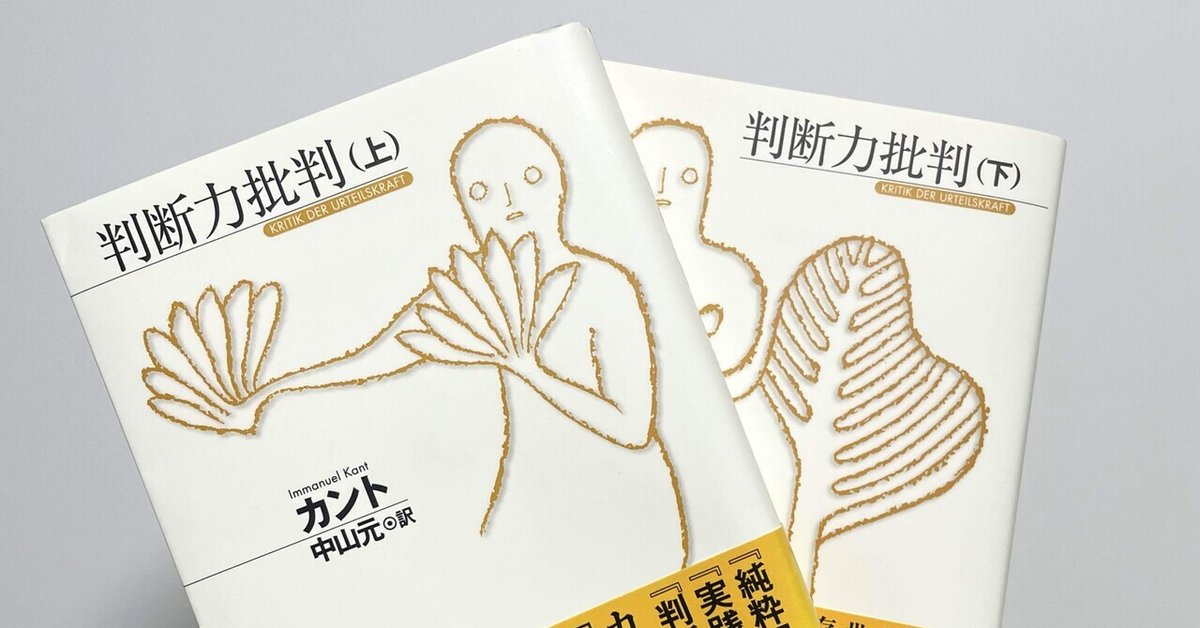

今回は中山元氏による光文社古典新訳文庫版で読み進めた。

翻訳の語彙が平易で、リズムよく読み進めやすい。オールドスクールに親しんだ「悟性」が「知性」と訳されているため慣れるまでに時間が必要だったけれどもそもそもドイツ語ではVerstandで英語ではUnderstandingである。悟性などというから分かりにくいのだ。そもそも理性と悟性とはなんぞや、と言うポイントも英語でReasonとUnderstandingだと知っていれば最初のハードルは下がる。

なので本来的にはドイツ語で読むべきだし、せめて日本語訳をガイドにしながら英語で読むのが正しいんだろうけれども、僕の語学力では時間がかかりすぎるし、そもそも研究者ってわけでもないし、翻訳を信頼して読むしかないな、と。(でも英語ならできるな…やるか…)

内容を理解するだけなら、カント研究の本は多く歴史も厚い。入門書もたくさんある。『判断力批判』の議論の大枠は「序論」および改稿前の「「第一序論」にほぼ示されているし、その大意を掴むのであれば、普通に解説書を読んだ方がよく分かるし、大抵はほぼそれで十分なんじゃないいかと思う。

中村元氏による「判断力批判」副読本もKindleで出ている。スマホでこれを開きながら読み進めた。

美学的な文脈での『判断力批判』を理解しようとしたら「犬も歩けば」ってくらいに避けがたい話なので要旨は美学史を扱ういろんな本に書かれている。

入門書で読みやすくかつカント哲学の全体像に迫ることができる、と言う意味では下記の2冊が良いのではないかと思う。どちらも名著。ジュニア新書と新書と侮ってはいけない。

そもそもなぜこのところ重点的にカントを読んでいるか、というと仕事のためである。(誰に求められているわけではないけれども)

「作者とオリジナリティ」という問題における自分の立場を整理しておきたいからだ。

「作者」という概念がロマン主義の時代に顕在化しつつ、「天才」や「崇高」の概念によって芸術における特権的な作者概念が成立した過程がある。カントはその立役者の一人だ。同時にビジネスとしての著作権法がCopy rightとしての側面とAuthor's rightの側面とを併せ持ちながら発展した。

我々が現在抱いている芸術における「作者」「オリジナリティ」に関する感覚の転換点がカント前後にある。20世紀以降、美術史的にはその作者概念はどんどん解体されつつ、同時に著作権法によって保護された芸術産業はどんどん巨大になり、それでいて鑑賞者はロマン主義的なロジックを基本として「作者/オリジナル」を重要視している。(個人的にはこの「作者/オリジナル」という感覚はロジックとして顕在化する前から素朴な感覚としてあったはずだ、と思う)

ではなぜカントか。カントはそもそも美学を基礎付けることを目的としたわけではなく、理性と悟性と判断力による人間の認識思考システムを基礎付け、それを超えて普遍的倫理的な在り方を目指したからだ。言語と論理を超えた物事をどう思考し実践するか。その思考の型を少しでも身体に馴染ませた。カントの議論を要約で理解することはできても、その思考の型やなぜそんな風に考えなければならなかったのかは、できる限り多くの作品そのものから摂取するしかない。

今書きながら気づいたけれども、僕は芸術鑑賞をするみたいに、カントのテキストをカントの作品として自分自身を潜り込ませて読んでいるらしい。

こういう読み方は読書的には邪道なのかもしれないけど、できることをやる。

思いつくままに書き散らしてしまった。

今日書いていることは今抱いている課題のメモだから、うまくいけば『日本現代うつわ論4』でちゃんとまとめたテキストになるかもしれない。

ひと息ついたから判断力批判二週目を始めないと・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?