シン・短歌レッスン30

隙間植物。オニタビラコ(鬼田平子)という不思議な名前。コオニタビラコかもしれない。隙間植物なのは間違いないのだが名前ははっきりしない。

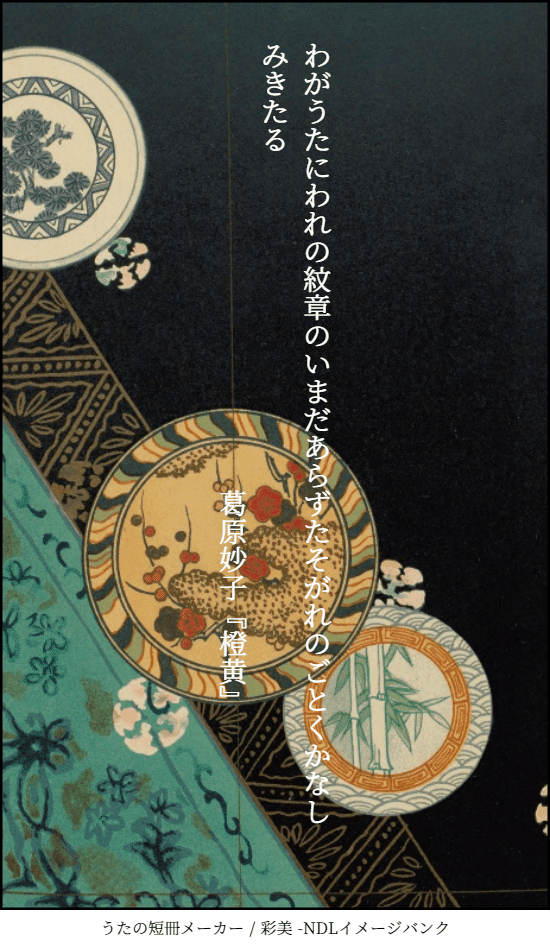

葛原妙子短歌

紋章とか必要とすること事態よくわからないが歌風ということか?はっきり誰々の弟子というならそういうこともあろうが突然変異的に出てきた異形のものに紋章が必要だろうか?

塚本邦雄は無紋が葛原妙子の紋章であるという逆説を示す。それは絶えず異形のものであれということだろうか。しかしながら。「薔薇紋」や「百合紋」がそうかもと言っていたりする。つまりそれは他者から与えられたものなのだ。

紋章は必要なのだろうか?葛原妙子は求める気持ちがあるのだから、必要だと思ったのだ。それがかなしみであった。では仮の紋章が無紋ということなのか?

模範十首

今日も塚本邦雄『百珠百華―葛原妙子の宇宙』から。

卑下慢(ひげまん)、といえる佛語の辛辣をおもひつつやさしさやぐあきぐさ 『橙黄』

鴉のごとく老いし夫人が樹の間ゆくかのたたかひに生きのこりゐて 『縄文』

鸚鵡の嘴(はし)わが肥大せる心臓の影と重なるときのまなるを 『縄文』

みだれざる人の眠りにみだれをり硝子の劃(かぎ)る黑き浜木綿 『縄文』

魚網の影きれぎれにまひなたを過ぐかのマラリアの影にあらじか 『縄文』

ヴィヴィンアン・リーと鈴ふるごとき名をもてる手弱女の髪なびくかたをしらず 『縄文』

傳(かしづ)きし唇赤き少年を打ちしことありやレオナルド・ダ・ヴィンチ 『縄文』

わが死(しに)を禱れるものの影顕(た)ちきゆめゆめ夫などとおもふにあらざるも 『飛行』

絲杉がめらめらと宙に攀(よ)づる絵をさびしくこころあへぐ日に見き 『飛行』

襞ふかき麻の服はもはつかなるわれの矜持をいま記念(かたみ)せん 『飛行』

襞ふかき麻の服はもはつかなるわれの矜持をいま記念(かたみ)せん 『飛行』

「卑下慢」は仏教用語。葛原妙子は宗教的なもの精神的なものと現実のせめぎあいがある。

「さやぐあきぐさ」で七音だが、その前が「おもひつつやさし」の八音。分解すれば辛うじて意味は汲み取れるが繋げるとほとんど謎語だった。「卑下慢(ひげまん)、と いえる佛語の 辛辣を おもひつつやさし さやぐあきぐさ」葛原妙子の言語感覚の異常さ。

戦争が一人の婦人を鴉に変貌させたという歌で、それは葛原妙子の体験を読んだものだろう。塚本邦雄は同時期に詠われて三首を統合したものだという。

腐植なき寒土を鋤きて獰猛の眼尖りつつ生きゆく人よ

かのいくさありし日のごと硝子戸にひびくふくろふねむりをさそふ

ひる明き欅の枝間の陽のこぼれいのち微かに生けりと傳えよ

葛原妙子の和歌が戦争という体験を経て詠われたのがよくわかる短歌だ。

前の歌が「鴉」で今度は「鸚鵡」だ。その関連性はあるだろう。ここでは「鸚鵡」に変身しなければならなかったのだ。肥大した心臓の形態を「鸚鵡の嘴」としているのだ。斎藤茂吉が七面鳥を一七首歌ったこととも関連付けられうという。七面鳥のあられもない形態を嘲りながら畏怖するのだ。「ときのまなるを」がわかりずらいが、時の経過の最中にということか?

「劃(かぎ)る」を検索するのにどんだけ苦労するか。こんな言葉今はほとんど死語だよな。区切るの意味だそうだ。「区切る」でもいいよな。不眠症なのだろうか?人麿の

三熊野之 浦乃濱木綿 百重成 心者雖念 直不相鴨

の本歌取りだという。浜木綿が彼岸花科に属するので海の死体を重ねているのが黑なんだという。難歌。

また難歌だ。「魚網の影」と「マラリアの影」。葛原妙子は医者の娘だから病原菌の形態を言ってるのかもしれない。「まひなた」は真日向だろう。単にマラリアの不安を歌ったものか?羽斑蚊(はまだらか)はギリシア語で「アノフェレス」(有毒)という意味でマラリアを媒体する妖虫とする。病への無意識な希求という。コロナ禍でもマスクなしに闊歩しそうな葛原妙子である。

「手弱女(たおやめ)」は益荒男と対になる言葉だという。ということは、『風と共に去りぬ』ではなく『欲望という名の電車』でマーロン・ブランドとの共演したヴィヴィアン・リーなのだろう。

「レオナルド・ダ・ヴィンチ」の伝説をモチーフに詠んだ短歌。弟子という名目でアンドレア・サライを囲っていたのか。サライというのは「悪魔」の意味で、ダ・ヴィンチの懐から盗みを働いてはお菓子などを買っていたという少年。それを克明に書き留めていたとは、そういう関係性があったのかもしれない。

「夫などとおもふにあらざるも」は反語的にその上句で私の死を祈らずにはいられない、という言葉は葛原妙子自身の言葉だとすれば愛の讃歌なのだという。

ゴッホの絵を見た歌だが、斎藤茂吉に

ゴオガンの 自画像みれば みちのくに

山蚕(やまこ)殺しし その日おもほゆし 斎藤茂吉

があり、絵画を詠うのはステータスなのかもしれない。ちなみに塚本邦雄の詠んだ短歌は、

口ゆがむまでににがき愛みごもりし

モナ・リザ、釵のごとき手組める 塚本邦雄

「襞」というドゥルーズだった。これは『源氏物語』に出てくる「裳着式」だと思う。衣服が身体性を開示する歌なのかもしれない。

それにしても塚本邦雄の旧字好きには参る。おまけに葛原妙子も古語フェチだからパソコンで文字を出すのに苦労する。後半はほとんどそういうことが嫌になってしまった。この百首を網羅しているサイトがあった(すべて旧字ではないけど、そこは塚原邦雄の意志に反するけど)。

俳句レッスン

俳句も模範十句を並べて鑑賞することによって創作に活かす練習。今日も北王子翼『加藤楸邨の百句』から十句。

(バビロンの廃墟にて)

バビロンに生きて糞ころがし押す

狐を見てゐていつか狐に見られをり

麦を踏む子の悲しみを父は知らず

夾竹桃しんかんたるに人をにくむ

山桜石の寂しさ極まりぬ

寒卵どの曲線もかへりくる

のんのんと馬が魔羅振る霧の中

ひとつひとつ栗の完結同じからず

恋猫の皿舐めてすぐ鳴きにゆく

バビロンという宮殿作りの奴隷たちと糞ころがしを重ねているのか?生きているのは糞ころがしの持久の時間なのだ。

「狐」という動物の靈性だろう。別世界に誘うような狐の瞳に魅入られてしまうのだ。斎藤茂吉の「実相観入」から加藤楸邨の「真実感合」という。「真実」という言葉はあまりすきではないが。「虚実」の方がいいかもしれない。

楸邨が父なのだ。つまりこの頃は知っていることになる。かつての父の不条理性を詠んだものなのか?でもこれは横暴な句だと思う。神の視線かよ!加害者意識が出た句だというのだが時間の流れにゆだねているように思える。謝ったのかよ!と言いたくなる。なんか腹立たしいんだよな、こういうわかったような口をきかれると。客観描写というものかな。

「夾竹桃」の句もどうしてそう言い切れる。その根拠はなんなんだと思う。夾竹桃のことをそんなに良く知っているのか?「しんかんたるに」がポイントなんだろう。「森閑」ということか?でも夾竹桃じゃなくてもいいような気がする。題詠なのだろうか?

言い切りの句。そうかそういう根拠なき言い切りが俳句には必要だという。山桜の寂しさ。さらに石の寂しさ。お前の寂しさ。

「寒卵」は俳句ポストのお題で中級に出したけど見事に没だった。「寒卵母は飲み込む紀ノ川よ」とかそんな投稿句だと思った。『紀ノ川』は有吉佐和子の小説でそこに不倫関係になる母が寒卵を飲むシーンがあったのだ。そんなシーンを連想したのだ。紀ノ川も蛇の化身だし。あまりにも観念的だったようだ。楸邨のは写生句。だから何なんだ?となるのだが、曲線が自分自身に「かへりくる」ということなのだろうか。直線ではやっていけないというような。諦めの境地かな。

「魔羅振る馬」は好きだな。「のんのんと」が斬新だった。こんなオノマトペ出て来ないよな。「霧の中」に消えていくはずだった。

「栗」の句はそれがどうしただよな。こういう俳句は好きじゃない。

「恋猫」のような動きのある俳句の方が好きだけど、俳句は瞬間の芸術といわれるのだ。ここも「すぐ」で振り返るように鳴きだすから俳句の瞬間芸らしきところなのだろう。

映画短歌

今日は『日の丸』だった。今日から新しいことにチャレンジしたいと思うのだ。それは本歌取りということ。練習だから。今日は葛原妙子の「わがうたにわれの紋章のいまだあらずたそがれのごとくかなしみきたる」。核となる言葉を取り出して逆説を述べるのだ。きょうは紋章か?

紋章のごとく刺青

日の丸や

愛国心は君にあるのか

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?