シン・短歌レッス92

紀貫之の和歌

『古今集 冬歌』で紀貫之が一年の終わりを詠んだ歌。鏡に映し出された自分の姿までも老いてしまったという意。「増鏡」は「真澄みの鏡」から転じた言葉。紀貫之は当時三十五歳ぐらいだったらしい。当時は四十歳で老人の仲間入りだと言うから、今の55歳ぐらいなのか?でも55歳でも若作りの人は若いよな。このぐらいの年で病気になって一気に老けた感じになってしまったが。ナルシスだったら絶望する年かもしれない。

『古今集 冬歌』

紀貫之の「行く年の」は『古今集 冬歌』の締めくくりの歌で、暮れの総決算という感じか。

立田がわ錦織りかく神無月しぐれの雨をたてぬきにして 詠み人知らず

浦近く降り来る雪は白波のすゑの松山超すかとぞ見る 藤原興風

白雪の降りてつもれる山里は住む人さへや思ひ消ゆらむ 壬生忠岑

朝ぼらけ有明の月と見るまでに吉野の里にふれる白雪 坂上是則

梅の香の降りおける雪にまがひせば誰かことごとわきて折らまし 紀貫之

雪ふれば木毎に花ぞ咲きにけるいづれを梅とわきて折らまし 紀友則

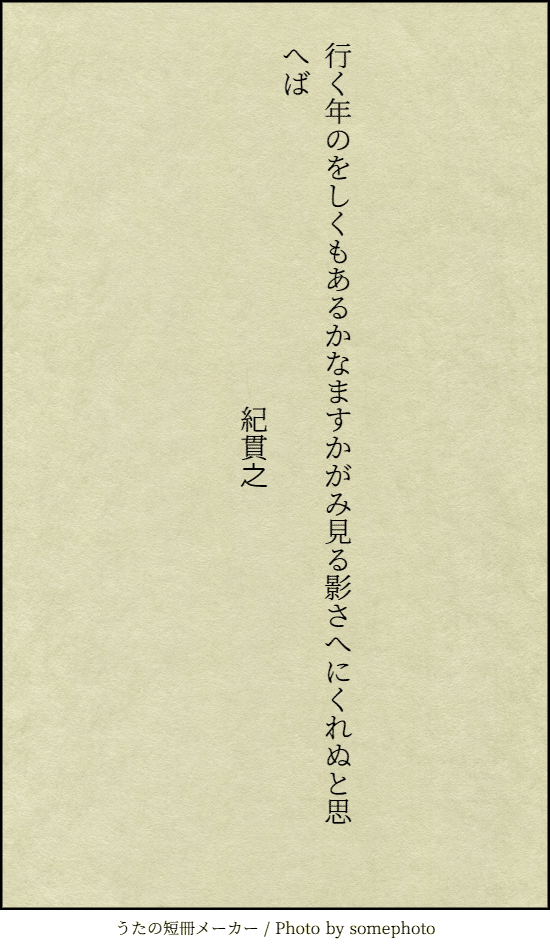

行く年のをしくもあるかなますかがみ見る影さへにくれぬと思へば 紀貫之

〈伝統〉と〈現在〉

鈴木健一『古典詩歌入門』の「重なり合う言葉 〈伝統〉と〈現在〉」から本歌取りの復習。

本歌取りは過去(伝統)と現在を繋げて二重写しされた世界を通時性の中で多義性を作り出す手法である。個人の歌はたかだか人の一生の経験しか詠めない。そこに短歌の伝統千年、二千年の美意識が重なり合うときに、一つの歌の現在が一瞬のうちに悠久の短歌の歴史と共鳴するのである。そしてその歌も短歌の歴史の一つになっていく。本歌取りの特質はそうした古典詩歌の連鎖の特質がある。

最初に理論的に本歌取りを組み立てのはあ藤原俊成、定家親子だが、それ以前に本歌取りがなかったわけではなく、芸術は模倣から始まるのであれば、当たり前のようにあったと思われる。ただその方法があまりにも露骨すぎると盗作ということになりかねないので、藤原親子は盗作にならないギリギリの線を描くことによって、「本歌取り」の技法として短歌(彼らは和歌だが、ここでは短歌という言葉に統一していく)を広く普及させたのである。その中の一部が名歌として今日まで伝えられている。

例えば現代短歌でも寺山修司の短歌。

マッチ擦るつかのま海に霧深し身捨つるほどの祖国はありや 寺山修司

これは富澤赤黄男の俳句から本歌取りしたもので、「一本のマッチ擦れば湖は霧」という前例があるが、それを盗作と騒ぎ立てたアホどもがいる。しかし今ではどうだろうか?富澤赤黄男の俳句はほんの一部の人しか知らず、知っているにしても寺山修司の短歌から想起する人も多いのではないか?短歌が自己模倣的であるそのものが嫌になって寺山修司は短歌界を去っていく。つまり他者との出会いの可能性を一部の者は拒否してオリジナリティという主体性があると思っている。寺山はそのことを見事に裏切って虚構としての短歌を作り続けたのだ。

葛原妙子

床に散るキング、スペイド山屋(さんをく)にしのび入りトランプ切りし一人あり 『縄文』

熱狂のごとき孤独は兆さむか山の孤屋にこがらし聞けば 『縄文』

徴兵とふ一語ひびくに敏き者敏からぬ者ラジオを聞けり 『縄文』

卓上に置かれしいづれも白くして秋の手紙の嵩うすきなり 『縄文』

ヴィヴァイアン・リーと鈴ふるごとき名をもてる手弱女の髪なびくかたをしらず 『縄文』

縄の文父はなきやまはだかに立ちてあゆめるこどもになきや 『縄文』

長き髪ひきずるごとく貨車ゆきぬ渡橋をくぐりなほもゆくべし 『飛行』

夫がかたへにものを食しをるしばしなりつめたき指(おゆび)に箸をあやつり 『飛行』

「床に散る」は「野分ならぬを」という題の連歌で「人なき山屋の扉押しゐたり凍れる牛酪とマッチを持ちて」ということだった。次の「熱狂のごとき」も同じ連にある歌。

「徴兵と」は朝鮮戦争だという。日本の戦争も重ねているのだろうが。葛原には珍しい社会詠。

「卓上に」は友だちが少ないのかと思ったら一通の手紙の嵩ということだった。秋は言葉すくないということらしい。

「ヴィヴィアン・リー」と「手弱女」はなかなか結びつかないのだが、『欲望という名の電車』とかそうかなと思う。それより名前から「鈴ふるごとき」と言っているのが面白い。

「縄の文に」は音韻の良さだと言う。葛原はメロディラインが綺麗なのかな。リズム的には句またがりがあって読みにくいとおものだが。「父はなきやまはだかに」はどこで切っていいかわかりにくい。縄文杉が無くなっていくという読んだのかな?古代から連なる原始の世界と言われても。

「長き髪」のほうはまだわかりやすい。

「夫がかたへ」これもまったく意味が汲み取れない。

葛原の歌は疲れるのでこの辺で。

NHK短歌

吉川宏志「定員」。他者を読む。これは苦手だ。ただ定員を読んでいてなんかネガティブ短歌が多かった。

川野里子さん「天」、山崎聡子さん「友だちのこと」(テーマ)~9月18日(月) 午後1時 締め切り~

吉川宏志さん「切る」、岡野大嗣さん「高速道路」(テーマ)~10月2日(月) 午後1時 締め切り~

うたの日

やっと「うたの日」に入れる。今日は「間」でした。間が悪い。

『百人一首』

影さえもひとり先行く間がありて追いかける子ら秋の夕暮れ

子供を出汁に使った歌だった。絶対どんまいかと思ったが♡二つに♪8つ。子供を入れたからか?影との間に間はないんだけど、それは作者の幻影だったと言い訳を考えていたのだが。

映画短歌

『コロニアの子供たち』

『百人一首』

黄昏れて国は傾きスキャンダルわがもの顔に秋風ぞ吹く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?