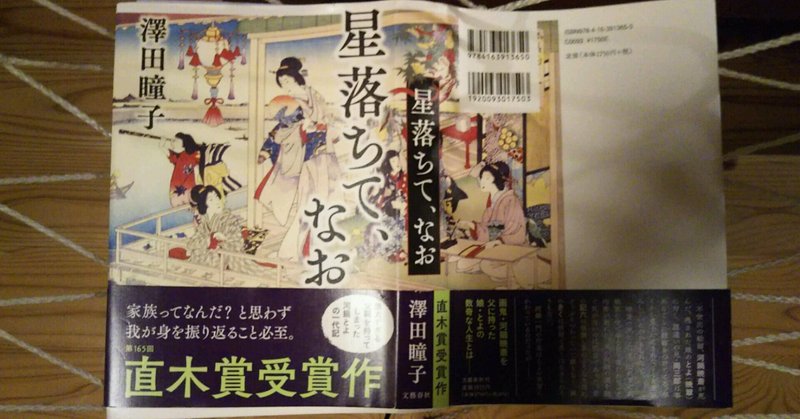

澤田瞳子著「星落ちて、なお」(文芸春秋)に感激

川鍋暁斎については、1988年の世界地震工学会議で広報担当だったことから、鯰絵を調べていて、たまたま川口の川鍋暁斎記念美術館を訪れたのが、名前を知った最初。東大の建築学科(当時は造家学科)のお雇い外国人教師のジョサイヤ・コンドルが弟子だったということも興味を引いた。鯰絵はそもそも幕府からご法度の絵であり、描いた人間がわからないようになっている。恐らくは、河鍋暁斎も相当の数を描いたのだと想像される。

その娘のとよの物語だ。直木賞受賞のときから、気になっていた。まだ40代半ばとはいえ、すでに数々の文学賞をとっている。「若冲」も書いているから、なるほどと思える。

芸に生きることを、その厳しさと喜びを小説にしたという感じ。画鬼と呼ばれた暁斎を父に持ち、5歳から手ほどきをうけつつも、兄はかなり後から弟子になったものの、父への反発もあり、葬儀も、とよや弟子たちに任せっぱなし。妹や弟もいたが、病弱だったり絵の才能がなかったり。兄は、自分より腕があることを知りつつも、兄も父と同じ胃癌で若くして逝き、自分ひとりが河鍋暁斎を背負って生きる厳しさを描く。

明治初年生まれ、「不如帰」の時代のように、日清、日露で、時代が変わり、第1次大戦で景気がよくなり、そして、関東大震災。

生活の舞台が、台東区根岸とか神田明神裏の大根畑など、なじみの場所。さらに驚いたのは、品川に義姉を探したときに現れるのが西光寺(p.255で登場)。品川区の西光寺は、父と母の世話になった菩提寺だ。もっとも、小説の中では、省線(山手線)の品川駅から歩いてそれほどでないようなので、架空の様ではあるが。その品川で大震災に会い、後日、義姉が家の下敷きで亡くなったことを知る。一度は西光寺に葬られたが、とよが訳を話して、河鍋家の墓に移したという。

帯には「家族ってなんだ?」とあるが、読んでいるとそれほど感じない。むしろ、生きるとはなんだ、子供を思うとはなんだ、父にとっての自分(とよ)は、という問いが浮かぶ。

「暁斎が家族と考えていたのは、・・・自らの筆で生み出す絵だけ・・・。やはり自分たちは親子ではなく、子弟だったのだ。」(p.274)と書く。そして「人は喜び、楽しんでいいのだ。生きる苦しみ哀しみと、それはけして矛盾しはしない。」(p.316) 年を経て、人生を生きて、わかる感じもするのだ。

最後は、父親暁斎の33回忌法要を終えて、悩んだあげくに、ライターから暁斎についてのインタヴューを受けるところで終わる。

芸に生きる、人の死、人と人とのめぐり逢い。なかなか味わい深いテーマで、読んでよかったと思う。そして、暁斎記念美術館に行って、改めて、暁斎の作品を見てみたい。そして、とよ(暁萃)や兄周三郎(暁雲)の作品も残されているのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?