短編 ヴァラナスの踊り

1

朝目を覚まし、発つのは今日じゃないと何となく決め再び目を閉じる。昼前まで惰眠をむさぼり、東南アジア特有の熱気に我慢ならなくなる頃合いにようやくベッドから這い出す。起き出したからといって特に何をするわけでもない。ただ、けだるい一日が終わっていくのを無思考に見送る。その繰り返しだ。

痒い。安宿の硬いベッドには必ずと言っていいほど南京虫が住み着き、旅人たちの生血を吸い上げる。痒いだけならまだいい方だ。発熱を伴ってリンパが腫れあがることを多くの旅人はおそれる。僕も例外でなく、銀色のアルミのマットを敷いて寝る。

長く旅を続けていると、相棒と呼べる代物が手持ちに増えていくが、このマットもそのひとつだ。カンボジアのプノンペン以来、バッグパックの上蓋と収納の間の空間に窮屈そうに収まってともに西へ進んだ。

安宿に泊まるのは、もちろん金がないからでもあるのだが、けっこう気に入っている。居心地が良いのだ。それは、普通の社会から外れてきた人間の掃きだめであり、ここで過ごす時間がさらにそうした人々を堕落させる。その様を、まるで姿見を見るのと同じように眺めることが僕に生を実感させる。

マットを餞別代りにくれたあの日本人も絵にかいたような沈没者だった。長い髪を後ろで束ね、甲高い声色でクメール語を自在に扱った。卵大ほどの木の球を紐でつないだ奇妙な楽器を打ち鳴らし、クメール語で歌った。黒いタンクトップにステテコという恰好で猫を抱き、ビールをちびちびと舐めていた。ヘラヘラと笑う顔には、どこかもの悲しさが潜んでいた。確かもうそろそろ日本で過ごした時間よりもカンボジアのほうが長くなると言っていたような気がする。アイツはどうしているだろう。いや相変わらずだらだらと単調な日々を送っているだけだろう。プノンペンの美しい夕暮れを傍目にアンコールビールを飲んで――

「ハポン!」

ぼんやりと窓際で思索にふけっていた僕を呼ぶ声に、昨夜から開け放していたドアの方へ目をやる。立っていたのはおとといくらいから「久美子の家」に泊まっている二人組のオランダ人だった。かたわれが、親指と人差し指をくっつけ、それを口元にやるジェスチャーをしてみせた。ヨーロッパ人のバッグパッカーがよくやる「コカイン」のハンドサインだ。一緒にやろうという意味らしい。

「コカインはやらないんだ」

そう返すと、そいつはもう一人のオランダ人と顔をうつろな目を合わせて、にやにやしながら一言二言交わし、階段を上って屋上へ向かっていった。

2

少々いけすかない気分になり、外へ繰り出すことにした。ニューデリー、アーグラ、ジャイサールメール、ヴァラナシと、インドはこれで4都市目になるが、ここの街並みは異様だ。道路からそのわきに立ち並ぶ建物全てが赤いコンクリートでできている。赤といっても、砂埃や風化によってくすんでいて肌色と言った方が適切かもしれない。日中はこの赤土に日差しが照り付け、地面にしみ込んだ人々の汗や食べ物の残骸、動物の糞が蒸発して町全体に悪臭が立ち込める。

これまでとどまってきたバンコクやインドネシアとは一線を画するこの不衛生さが、旅人を虜にする。入った当初こそ、戸惑いがあったものの、僕もすっかりこの町が気に入った。

路地は人がすれ違うのもやっとなくらい狭い。これもヴァラナシという町の特徴だ。牛が行く手を阻み、迂回を余儀なくされることが一日に数回はある。牛は神の使いだとされているが、現地の人々は、行く手を阻む牛を蹴りつけて無理に通ろうとする。驚いた牛が暴れ、さらにそれに驚いた犬が興奮し、動体―往々にしてそれは人間だ―に嚙みつこうとしてくる。実際に嚙まれると、人は狂犬病を発症し高熱に苦しんだ末に死ぬ。インドでは毎年実に多くの人が狂犬病で死ぬ。予防接種を打っていればその心配はないのであるが、この国で高度な医療を望むことなど不可能だ。

にぎわうゴードリアチョークの交差点を曲がると、下半身のない物乞いが、いつもと同じ場所で、いつもと同じようにカンカンとアルミニウムの皿を地面に打ち付けていた。投げ込まれた小銭が増えるにつれて、その音はけたたましく、大きくなっていく。

「あれは捨てられたのさ」

ヴァラナシに来て一週間くらい経った時、毎日見るその乞食について、角にある換金所のおやじに尋ねてみると、そう返ってきた。僕から受け取った日本円を用心深く数えながら、そのおやじは悪びれもなく答えた。物乞いとしての生涯収入を考え、四肢のいずれかを何らかの形で捨てた「ファッション身体障碍者の乞食」と、五体満足で生まれず、家族から「荷物になるから」と捨てられた物乞いがあるというのだ。あるいは、交通事故で足を失い、物乞う人生を強いられた者もいる。金はやらなかった。余裕のない旅をしている僕が金をあげることが失礼に思えたからだ。真剣勝負に真摯にぶつかったまでだ。仮に僕が5ルピー渡して、彼の腹が一時的に満たされたとして、その先にいったい何があるというのだろう。

あの日、擦り剝けてただれた両腕を使って這いずって来て、僕を見上げた彼の目を見た時、「格差と憎悪はこの世からなくならない」という、世界史の教授の言葉を思い出した。

3

昼間容赦なく照り付けた太陽はすでに聖なる河ガンジスに潜っていった。

マニカルガートの「永遠に消えない火」が煌煌と輝き、棺桶を沖の方へ押しやる人々の顔が美しく闇夜に照らし出されていた。火が1980年代から絶やされることなく、今もインド全国から運び込まれる遺体を焼いていることを思うとき、インド人の信仰深さがうかがえる。人々はこの火で家族を焼き、骨を神聖なガンジスに送り出す。

ねっとりとした温風が僕の腕にまとわりついた時、なぜか心臓が高鳴った。

「ガンジャ、ガンジャ」

そう呼ぶ声に足を止め、いくらかと尋ねた。日本人の僕の目にはずいぶん安くうつるその額のルピー紙幣を手渡した。小さな瓶に入った大麻は干からびた苔を思わせる。飲酒を法律で厳格に禁じた反動と、信仰神シヴァが好んだというまことしやかに囁かれてきた噂のせいで、この国では大麻吸引が常習化している。

アヘン戦争下では、この国がその巨大な生産地となり清の破滅に一役買ったとされるが、インド国内とて、美しく白い花を持ったその植物のせいで荒廃したことはいうまでもない。大戦下と今。至る所にけばけばしい輸入菓子の袋のゴミが散らばっていても、幼い子供たちが黄色人種を見て「アイフォン、アイフォン」と手を差し出してこようとも、それほど違わないように思えてくる。

大麻中毒が人々を無気力にさせ、失業者が大量に発生し、義務教育が無償化されているにもかかわらず子どもは学校へ行かない。それでも子どもは生まれ、人口数は世界一位になろうとしている。こうした負の積み上げがインド社会全体を覆う生ぬるい雰囲気を醸成していく。

この社会の構成員になりたい。そう幾度となく願った。大麻を吸い、道端で用を足し、ガンジスの水で歯を磨いたが何かが違う。超えられない壁があり、馴染み切れなかった。先進国で生まれ育った人間であることを再認識させられただけで、そんな自分に心底失望した。

4

日が暮れると、ガンジスにはどこからともなく人が集まる。多くは大麻を吸いにくる現地人だ。むろん大麻は違法だが、警察にそれを渡せば、おとがめなしだ。

そこでは、僕と同じくらいの若者は将来の野心を語り、老人は自らの平々凡々に過ぎた人生を顧み、呆れ、明日死ぬか明後日死ぬかそれとも生きるとも生かされているともつかぬこの人生をそのままに歩むかについて、大麻で思考力が鈍磨した頭を悩ませる。とろんとした目で、仲間に話す。僕はこの場所で過ごすひと時が気に入り、ヴァラナシにきてからというもの一日の終わりにはいつもここへ来るようになった。ヒンズー語はわからないが、たどたどしい英語とボディランゲージでなんとか意思疎通を図る。そんな異邦人を珍しがり、チンチロの仲間に入れてくれる。

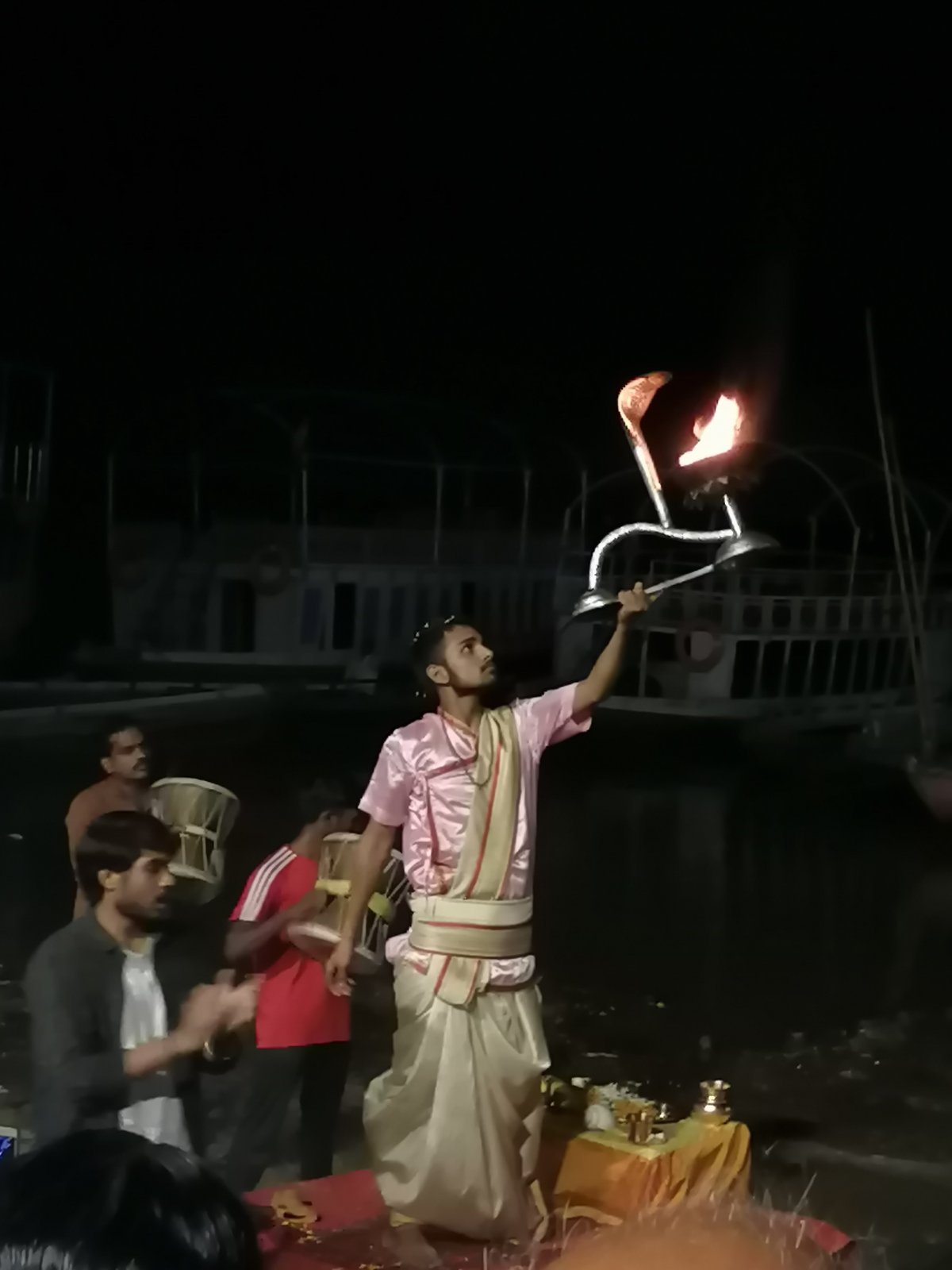

コンクリート壁から川に足をだらりと垂れて人が集まるのを座って待っていると、数百メートル川上にあるアッシーガートに火が焚かれているのを見つけた。あそこに火葬場はなかったはずだ。なぜ火がついているのだろう。不思議に思い、近くの若者に尋ねるとどうせプジャだろう、と返ってきた。プジャとは「祈り」を意味し、このあたりでは毎夜催される火祭りのことを指している。とくに好奇心がわいたわけではなかったが、立ち上がって火を目指して歩いた。

観衆の目線の先にはアジア系統の顔立ちの女性がいるようだった。人だかりをかき分けて、焚火に近寄ると、現地人と比べてずいぶんと華奢な体系の女性が火のすぐそばでダンスしているのが見えた。茶色い長髪を後ろで束ね、黒い地味な半袖のシャツは蛇柄のパンツを際立たせていた。僕の目は、短丈のタンクトップシャツの下からのぞく腹よりも、その蛇柄のパンツに釘付けになった。ちょうどニホンマムシの茶色と白のまだら模様がピタリと彼女の下半身に吸着していた。インドでも日本でも見ない、大胆でありながらも下品さを感じさせないいで立ちには、好感を抱かざるを得なかった。火に照らされて闇夜に浮かび上がる彼女の動体は艶かしく、また情熱的で強い意志を感じさせた。

踊りが火の揺らめきよりも激しくなり、周囲の手拍子が一層大きくなった後で、彼女はピタリと静止した。そしてにこりともせずに頭を下げた。一定のリズムを打っていた手拍子は割れんばかりの拍手や、冷やかしのやじへと変わった。

人だかりの輪が崩れ、観衆が思い思いの方向へ立ち去ろうとしたのとは逆に、僕は火のそばに置いてある箱の中の金を集めていた彼女の方へ向かった。

5

「ジャパニーズ?」

彼女は不思議そうな顔でイエスと答えた。

「日本人か。踊るのうまいなぁ」

「ありがとう。これで生きているから当然といえば当然かもしれないけれど」

どういう意味かと僕は尋ねた。

彼女は18歳になるまで日本でダンスを学び、それからは世界中をわたり歩いているという。チップを稼いで、移動資金が貯まったら気が向いた時に次の町へ向かう。そんな生活を22歳の今まで続けている。

「プロダンサーってこと?」

「そんなかっこいいものじゃないよ。日本が嫌になったから逃げだしてきただけ」そういって彼女は斜めがけのポーチから葉巻を取り出して火を着けた。精液を思わせる大麻特有の青臭さが鼻をついた。

僕もポケットからさっき買った大麻を取り出し、紙で丸めてくわえた。それに彼女が火を着け、僕が礼を言う。

「あなたは?」

「ん?」

「何があってこんな場所にいるの」

「大学嫌になってん。籍は残してあるけど、飛び出してきた」

「根性なし?」

「いや。ああ、まあそうかもしれんな」

「根性なしでも久しぶりに日本人に会えたのは嬉しい、なんか安心するよね」

「君が思う程根性なしじゃないと思うけどな」

「ふうん。まああってもなくてもどっちでもいいよ」

「なんやそれ」

「それで。ここまではどうやって来たの?」

僕は、ハノイから南下し、それからホーチミン、プノンペン、シェムリアップ、バンコクと北西の方角へ進み、そこからさらにニューデリー、インド国鉄でヴァラナシに入ったことをざっと話した。

「どこか気に入ったところは?」

「バンコクのカオサン通りだと大麻は安く買えたよ」

「そういうことじゃなくて。素敵な場所はあった?」

「キリングフィールド」

「ポル=ポト政権下の暗殺場ね。根暗なのね。」

「いやそういうことじゃないねん。人の骨が埋まった地面の上に咲いとったサルスベリの花が綺麗やった。ほんまに。」

「偶然だね。私も好きだった。ずうっと見てた。門が閉まるまで。そしたらスタッフの人が来て、もう閉館しますって」

「この先どうするの?」

彼女はもうしばらくヴァラナシにいると答えた。移動できるだけの資金は貯まったが、この土地の人が気に入ったのだという。

「皆さっきみたいに喜んで見てくれるからさ。この町好きになっちゃった」

「素敵やったよ」

「変な目で見てない?」

「もちろん」

どっちの意味だ、と彼女が尋ね、どっちも、と僕は適当に返す。

「インドの次は?あてはあるん?」

「まだ考えてない。ヨーロッパで踊ったって誰も見向きもしてくれないだろうしさ。アフリカか南米で踊りたいかな」

6

生ぬるい夜風が僕たちの頬をなで、漆黒のガンジスの対岸へ消えていった。心地良い夜だった。くすぶる焚火の残り火に群がる夏の虫をじっと見る彼女の横顔はとても綺麗に思えた。色気や女性的な魅力を超えたその美しさは永遠を思わせた。万物は色褪せ朽ちるものだと誰かが言ったが、彼女は永遠そのものであるかのように思えた。

不思議な気持ちになった。僕は日本という、ここから何万キロも離れた島国で生まれ、その日本を飛び出した。彼女も日本で生まれ育ち、今ここで僕と同じ時間を過ごしている。邂逅、運命――そんな陳腐でありふれた言葉が頭を飛び交い、僕はそれを必死で振り払おうとする。

風が吹くと、独特だが、嫌いじゃない匂いがした。洗剤や柔軟剤を使わずに洗濯をしていると、衣服にはその人の体臭が染みついていくものだ。決して不快ではないその独特の匂いが、僕を安心させる。

発展途上国や情勢が不安定な国を旅していると、身体は常にこわばっている。無意識に防衛本能が活性化し、免疫力が極端に向上し、気づかぬうちに疲労が蓄積しているということがよくある。彼女の匂いを嗅ぎ、安心感を覚えた途端、ふっと身体の緊張感が解けた気がした。そして、ああ疲れてるな、と蓄積した疲労を実感する。

「キングフィッシャー知ってる?」

「え?」

「知らないの?缶ビール」

「ああ、わかるわかる」

「一緒に飲まない?」

「いいけど、でも警察うるさいやろ?」

「どこ泊まってるの?久美子?サンタナ?」

「久美子」

「じゃあ今日は久美子行く。いいでしょ?ビールおごるからさ」

内心嬉しかったが、まあ別にいいよと少し面倒くさそうに返事をした。

僕たちは狭い路地を抜け、ゴードリアチョークの交差点の手前にある店でキングフィッシャーを買った。そして、また狭い路地を抜けて久美子の家へ向かった。

7

屋上ではあのオランダ人がスピーカーセンスの悪いで音楽を流していた。僕たちは彼らとは真逆の隅のほうで腰を下ろした。遠くの方には死体を焼く煙がたなびいているのが見えた。

「乾杯。私たちの未来に」

「乾杯」

一息に半分くらいまで飲んだ。勢いの手前、味はよくわからなかったが、よく冷えた液体が喉を潤すのは何にも代えがたい幸福であることのように感じられた。僕のそばで彼女も目を閉じながらうまそうにビールを飲んだ。

疲労もあってか、酒はよくまわった。身体が火照り、ふわふわした。

彼女が缶を床に置くと乾いた音がした。

「はやいな、もう飲んだんか」

「あなたもじゃん」

そういいながら彼女は僕の缶を取り上げてゆすって見せた。「8%」とアルコール度数の表記が見えた。ビールだと思って一瞬で飲み干してしまったことを後悔した。酔いが回るのも当然だ。

「下戻ろうか」

「うん」

僕は空き缶をガンジスに向かって思い切り投げた。彼女は、にこりともせずにそれを真似て空き缶を投げた。それから僕たちはふらつく足取りで梯子を下り、僕の部屋へ向かった。普段開け放しているドアを閉めると風が通らなくなり、部屋の温度が上がった。じっとしているだけでも、汗が噴き出た。ベッドの上で抱き合っている彼女のタンクトップにも汗がにじんでいた。

それから僕たちはどちらからともなく舌を絡ませ、さらに強く抱き合った。彼女のあらゆる場所に口づけをし、乳房や濡れた性器を強く優しく弄った。彼女も負けじと、ありったけの性愛を口や手先で表現してくれた。もはや彼女のことが好きかもしれないという思いはなかった。ただ目の前にある美しい肉体の中に入りたいという願望とも焦燥ともつかない衝撃が僕の脳内を支配し、そうさせた。タンクトップと蛇柄のパンツ、下着を脱がせる時間さえも惜しく感じられるほどだった。僕は、それらを強引に剝ぎ取って床に捨て、全裸になった彼女に覆い被さった。

すぐにかつてないほどの射精感がこみ上げ、腹筋に力を入れて夢中で我慢した。彼女は苦しそうな顔をしながら、大きな声を上げる。彼女が僕をきつく締め付け、やはり射精感続いた。やがて快感は悪寒へと変わり、僕は数分もしないうちに果てた。

「ねえ、早くない」

「久々やしな。悪い」

「あやまんないで、すごく良かった」

ああそう、と言い、目を閉じると一気に眠気が襲ってきた。僕と彼女は知らない間に深い眠りに落ちた。

8

あれほどの疲労を蓄積させていた僕をベッドから引きずり出したのは、やはり東南アジア特有の熱気だった。たまらず冷水のシャワーを浴びた。頭がずいぶんすっきりしだしたときに、気がついた。そういえば彼女はどうしたのだろうか。シャワー室から慌てて部屋へ戻ってみたが、彼女はいなかった。だらしなく脱ぎ捨てられた僕のよれた白いシャツと緑の軍パンが目につき、いささか情けない気分になった。

「起きた?」

彼女はいつの間にか開いていたドアの向こうに立っていた。内心ほっとしながら屋上にいたのかと尋ねた。そうだと彼女は答えた。たまっていた洗濯物を干していたらしい。

「お昼食べに行かない?お腹すいた」

「いいね」

「お気に入りのビリヤニがあるんだ」

僕らは建物の陰を伝いながらTadca 4989というレストランへ向かった。基本的に現地人が利用するレストランにドアはない。間口が開け放たれている。旅行者は少し金がかかっても、エアコンの効いた店を選ぶ。鳥肌が立つくらいにエアコンが効きすぎた店内は、掃除が行き届いており、店員の身なりもこぎれいだった。

昨日の夕方から何も口にしていないこともあって、サフランライスをターメリックで色づけし、ローリエやクミン、骨付き鶏を一緒に炊き込んだその食べ物がとても美味く感じられた。一緒に出されたヨーグルトをかけて、一気にかき込んだ。

「めっちゃ気に入った」

「でしょ」

彼女の皿も、僕と同じくらいのタイミングで空になった。本当に腹が減っていたのだろう。

店を出て川の方へ歩き、近くの露天でバングラッシーを買った。ラッシーの中に大麻が溶けているという代物で、現地人は好んでこれを飲む。甘ったるいが、よく冷えていておいしかった。バッドトリップして道で寝ていると、容赦なく身ぐるみはがされるため、一気に飲みたい衝動を何とか抑えた。だが、15分も歩けばキマリ始める。思考力が鈍磨し、視界が揺らいだ嗅覚も鈍り、いつもの鼻をつく悪臭がしなくなった。 彼女の方もできあがりはじめていて、僕に身体をもたれかけさせながら歩くようになった。

「ねえ、久美子戻んない?」

「今おんなじこと考えてたわ」

「すけべ」

僕たちはふらつく足取りで、久美子へ戻った。

大麻の作用が薄まるにつれ、思考がクリアになって、この後に起きることを予期したそれが首をもたげ始めた。それに気づいた彼女が周囲をはばかることなく、手を伸ばしてくる。この国では互いが互いに関心や興味を持たず、期待もしないので人目をはばかる必要などどこにもありはしないのだが――。

久美子の家へ戻る道のりが永遠のように長く感じられ、それがいっそう僕たちを高まらせた。部屋に着くと僕らは、ドアにかんぬきをかけ、西日が差し込んでサウナをも思わせる暑い空間で、部屋で夢中になった。汗と体液がベッドに大きなシミをつくったが、何も気にならなかった。ただ僕は彼女を求め、彼女は僕を求めた。色々な角度から彼女に身体を打ち付けると、彼女は身動きが取れないまま大きな声をあげた。彼女の目に涙が浮かび、性器が最も緊縮したタイミングで僕も絶頂に達した。しばらく彼女のけいれんはおさまらなかった。

僕の腕の中で、裸で眠る彼女のことが愛おしくてたまらなかった。明日、「一緒に旅を続けないか」と切り出してみよう。そんなことを考えているうちに、僕もいつの間にか深い眠りについていた。

9

目を覚ましたのは、プジャの囃子の音だった。カンカンと金属と金属をたたき合わせる音、人びとが声を上げてなにやら歌っている音が窓の格子を抜けて聞こえてきたのだ。外は暗い。時計に目をやるとまだ10時だった。

さっきまで隣でいたはずの彼女はいなくなっていた。また屋上にいるのだろうか。そう思い、部屋を出てはしごに手をかけた時だった。はしごから一番近い部屋から彼女の声が聞こえた。気のせいだろうかと思い、立ち止まり息をひそめる。やはり彼女の声だった。それは、オランダ人の二人組が泊まっている部屋から漏れていた。とたんに僕の頭は真っ白になった。おそるおそるドアノブに手をかけ、押す。

10

世の中には、知らない方が幸せなことがたくさんある。見ない方が穏やかでいられることもある。心のどこかで蔑んでいたオランダ人の上に彼女がまたがる光景は、まさにその類いのものだった。

誰でも良かったのだ。誰とでも寝る女。悲しさではなく、悔しさがこみ上げた。何に対する悔しさか?オランダ人への嫉妬か。彼女に夢中になった自分の哀れさからくる悔しさか。それもどうでもいいことだった。

混乱する頭は、以外にもすぐに一つの判断を下した。「明日、ヴァラナシを発とう」。半ばやけくそになりながら、夢中でバックパックに乱雑に荷物を詰め込んだ。ふと、ベッドの脇に目をやると、彼女が髪を束ねていたゴムが落ちていた。一瞬パッキングする手が止まった。少しのためらいのあと、僕はそれをポケットに押し込んだ。それから僕は、再び深い深い眠りについた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?