いいものを作りたいなら「普通」に向き合おう【ケのデザイン】

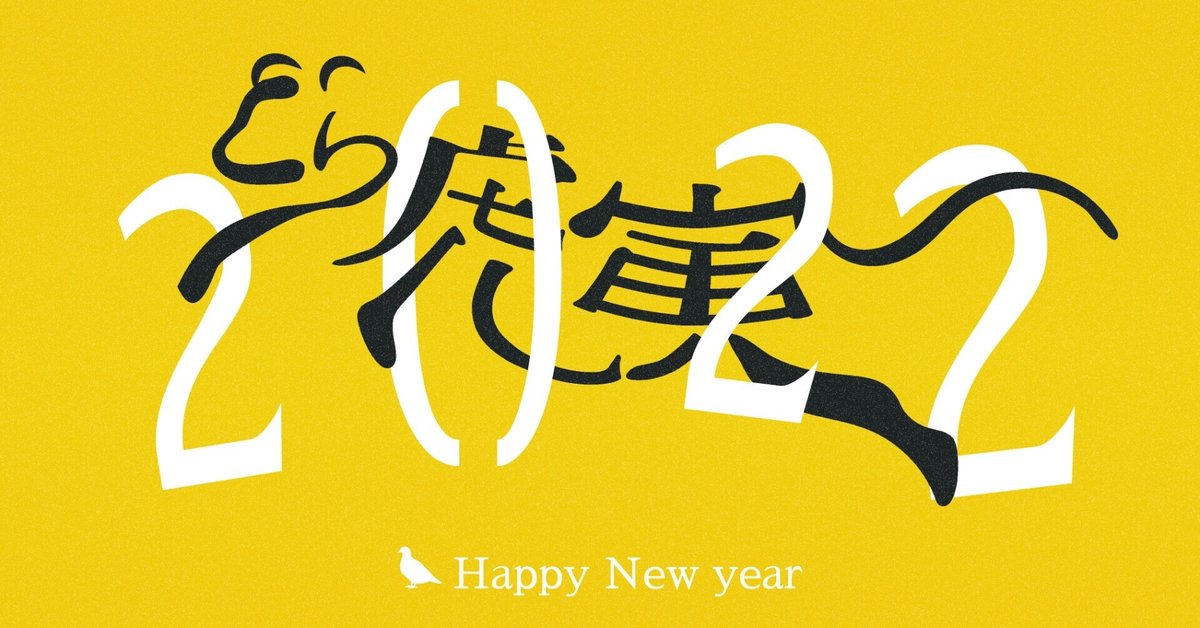

あけましておめでとうございます。

なんだか、年末年始って特別な気持ちになりますよね。

僕はそう言った特別なことにとてもワクワクしてしまう人間なのですが。それって日常のことをつまらなく感じてしまっている反動があるのかな、なんてこともと考えてしまいます。

でも日常の方が過ごす時間は圧倒的に多い。

ならば、特別なことを特別だと感じるのではなくて。

普通のことを特別だと思えるようになりたいなと日々考えております。

クリエイティブにおいての「特別」の置き場所

僕が携わっている、デザインという分野も特別な領域です。

配色やフォントや芸術や心理学やアイデアなど、いろんな分野に精通しながら、訓練を積んだ人たちが、特別な能力を使って制作物を作っていきます。

でもそこで矛盾だなと感じたのが、その対象のほとんどは「普通の人たち」であるということ。

僕自身、ここ最近でデザインに携わる人たちとの交流の機会が増えたのですが。その中で気づいたのが、飛び抜けておしゃれだったり、クールだったりするような、「特別なデザイン」の制作をゴールだと感じている人が多いということです。

例に漏れず僕もそのうちの1人

何か奇抜なアイデアや、人をアッと驚かすような、デザインを作ってみたいと考えたものですが、たずさわっていくたびに、思っているよりもクリエイティブは地道な形をしているなと感じました。

なぜなら先ほど述べた通りですが、ほとんどのデザインの対象は「普通の人」だから

普通の人の、普通の日常に自分のデザインが現れることでどのような変化が訪れるか、数年間デザインをやっている中で、そのような視点を、最近初めて意識できるようになりました。

その道は、派手にジャンプをするようにというよりは、右の道を選ぶか、左の道を選ぶか程度の緩やかさで繋がっている。

冒頭に述べたことはクリエイティブに対しても同じ。

デザインに必要なのは。特別な能力で特別を作り出すものではなくて。

日常(普通)の中の特別を見出し、表現すること。

普通を基軸にした、とても地道な視点が必要なのかと思いました。

特別なものとは、年末年始や旅行のように、日常にはない、普段の生活にはないもののこと。

日常の中の特別なこととは、少し風が気持ちいいとか、今日は紅茶が飲みたいとか、そういった日々のちょっとした変化のこと。

柳田國男さんが見出した民俗学では、非日常の「ハレ」と日常の「ケ」を合わせて「ハレとケ」という概念がありますね。

今でも確立した捉え方のされていない概念ですが、この「ハレ」と「ケ」の二つが密接に影響し合っている、ということだけはいまだに揺るぎないものとされています。

そういう意味では、ハレはとても大切な要素ではあるのですが。

気になってしまうのは、どうしてもハレにばかり目が向いてしまう人が多いということ。

デザイナーに限らず人は日常(ケ)のことを忘れやすい。

ケがあるからこそハレがある。ハレがあるからこそケが続く。

そんなことを中心に据えるとデザインがすごくしやすくなったし、なんだか日常も豊かになった気もします。

僕も普段はデザインだけではなく、心理学や哲学やマーケティングといった、特殊な領域に触れています。

デザインに精通すると、普通のポスターが普通で見えなくなります。

心理学や哲学に触れると、人々の言葉が普通で聞こえなくなります。

特殊なことを学ぶほど、普通からどんどん遠ざかっていきます。だから余計普通を意識しないと、いいデザインが作れない。

「普通」に根ざした「ケのデザイン」大切にしていきたいなと考えております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?