超かんたん!化学物質のリスクアセスメント

【告知】ココナラでリスクアセスメントシートの作成をやってます👇

【告知】Kindle本を出版しました🎉

リスクアセスメントって何?

化学物質を使う前に、事故が起きないか・病気にならないかを調べておくことです。

事故が起きないか ➡ 危険性のリスクアセスメント

病気にならないか ➡ 有害性のリスクアセスメント

こんな感じで、大きく2種類に分けられています。昔は「危険性又は有害性等の調査」とか言っていたそうです。古めかしい言い方なので、「リスクアセスメント」っていう言い方に変えられました。

リスクアセスメントって何をしたらいいの?

化学物質にも取扱説明書が付いている!

本題に入る前に知っておいてほしいことがあります。それは、「化学物質にも取扱説明書が付いている!」ということです。

この取扱説明書のことを「安全データシート(SDS)」と言います。もっぱらSDS、SDSと略して呼んでいます。

化学物質の取扱説明書 ➡ SDS(安全データシート)

そんなの見たことがないという人もいるでしょう。たいていの場合はWebサイトで公開しているので、Googleなどで「製品名 SDS」と入力して検索してみましょう。

もしSDSが見つからなければ、メーカーや販売店などに聞いてみましょう。この後に説明する内容はSDSがなければ対応できませんので、必ず入手しておいてください。

さて、ここからが本題です。危険性と有害性の2つに分けて説明します。

事故が起きないか調べるには?

まず、化学物質を使って事故が起きないか調べる方法です。つまり、危険性のリスクアセスメントの方法です。

これはとても簡単です。「ラベルでアクションを徹底すること」の一言に尽きます。詳しくはこちら👇をご覧ください。

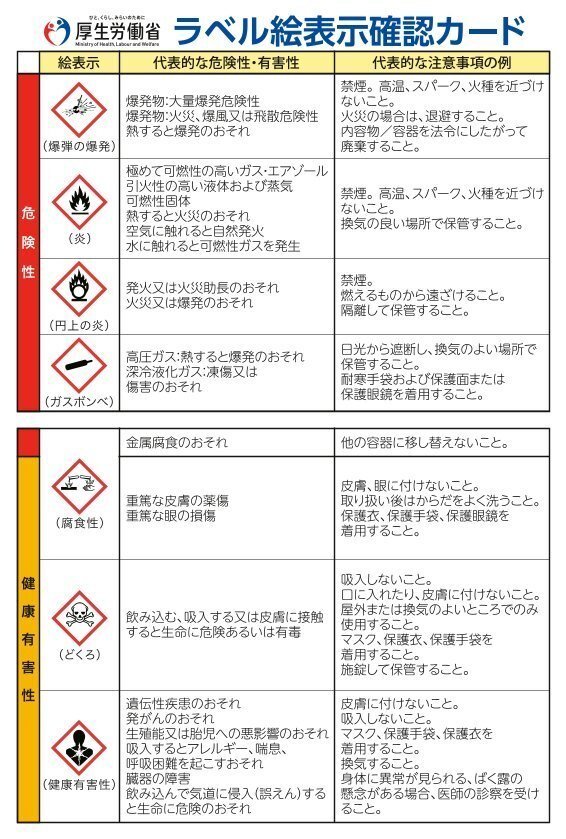

塗料や試薬に下のようなマークが付いているのを見たことがあるかと思います。GHSラベルって言います。SDSにも書いてあるので確認してみてください。

GHSラベルが付いているということは、事故が起きるかもしれないということです。危険性のリスクが大きいということです。

「ラベルでアクション」とは、「こういうラベルが付いている化学物質は、こういう事故が起きるかもしれないので、こういうアクションをとろう!」という取り組みです。

厚生労働省が作ってくれた便利な確認カードがあるので、こういうものを使うとよいでしょう。

もちろん、SDSにも大事なことがたくさん書いてあります。ですので、危険性のリスクアセスメントの方法をまとめるとこんな感じです。

ラベルでアクション にしっかり取り組む

SDS に書いてある注意事項をしっかり守る

病気にならないか調べるには?

病気になる原因は大きく分けて2種類あります。

体に付いてしまうこと ➡ 経皮ばく露

吸い込んでしまうこと ➡ 吸入ばく露

体に付いて病気にならないか調べるには?

まず簡単な方から説明します。体に付いてしまって病気にならないか調べる方法です。つまり経皮ばく露についてです。

これはとても簡単です。「体に付いてしまうと病気になる化学物質リスト」が公開されているので、このリストに入っていないか調べればいいんです。

厚生労働省HP(リンクはこちら👇)にアクセスし、ページ内の検索(Ctrl+F)で「使用義務物質リスト」と検索してください。ExcelとPDFがあるので、ファイルを開けば確認できます。

もしリストに入っていたら、その化学物質を使うときには必ず手袋や眼鏡などをしましょう。特に手袋は化学物質に対応したものを選びましょう。

もしリストに入っていなくても、その化学物質を使うときにはできるだけ手袋や眼鏡などをしましょう。

吸い込んで病気にならないか調べるには?

これが一番やっかいなテーマです… 化学物質には大きく分けて2種類あります。

これ以上吸い込んではいけないという基準があるもの

これ以上吸い込んではいけないという基準がないもの

この基準のことを「濃度基準値」といいます。

厚生労働省HP(リンクはこちら👇)にアクセスし、ページ内の検索(Ctrl+F)で「濃度の基準等」と検索してください。Excelがあるので、ファイルを開けば確認できます。

一方で、濃度基準値がない化学物質には目標値を設定します。

吸い込んで病気にならないか調べる方法はいろいろありますが、大まかな内容を説明すると、次のような感じになります。

吸い込んでしまう化学物質の濃度を予想します

この濃度と濃度基準値・目標値を比べます

濃度基準値・目標値より小さければ病気になりません

濃度基準値・目標値より大きければ病気になります

この「吸い込んでしまう化学物質の濃度」のことを「吸入ばく露濃度」とか「ばく露濃度」とか言ったりします。

この「ばく露濃度」をどうやって調べればよいのか、がやっかいなんです… 小難しいツールは出回っていますが、どれも面倒なものばかりです。

そこで、もっと簡単に・直観的に調べられる方法 を考えました。

シート(PDF)をダウンロード・印刷して、丸をつければ完了 という誰でもできる方法です。

詳しい内容はこっち👇に書きました!

化学物質ごとにnote記事を作って、その記事の中でシートを公開していく予定です。シートの見本は無料で公開し、シート全体は有料で公開することを検討しています。

有料記事を一度購入してしまえば、その後に記事が更新されても、更新された最新の内容を閲覧できるので便利です。

購入前に懸念事項やリクエストがある場合、あらかじめコメントでいろいろ問い合わせることもできるのでご安心ください。

長くなったので、ひとまず今回はこれで切り上げます。一緒に化学物質のリスクアセスメントを頑張っていきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?