ヨシタケシンスケ展かもしれない

行ってきました!

『ヨシタケシンスケ展かもしれない』展です

ヨシタケシンスケとは

ヨシタケシンスケという絵本作家を知っている人はどれくらいでしょう。人気作家という紹介がよくされていますが、自分の周りでヨシタケシンスケを知っている人は正直少ないです。自問自答ガールズの中にはお子様がいらっしゃる方も見かけるので、知っている方や好きな方もいるんじゃないかな?

一番有名な絵本は多分「もうぬげない」だと思います。

もう絵がね、インパクト抜群ですもんね。

本人はいたって真面目なんだけど、絵面がなんともシュールでかわいい。

そのほかには哲学的な感じの絵本が多いですね。

「実在論」思想で繰り広げられる『りんごかもしれない』

「死」をテーマに扱った『このあと どうしちゃおう』

「障がい」をテーマに扱った『みえるとかみえないとか』

自問自答ガールズに一番クリティカルに刺さるのは個人的には『ぼくのニセモノをつくるには』だと思います。

宿題や家の手伝いをやりたくないので「じゃあ自分のニセモノにかわりにやってもらえばいいじゃん!!」とロボットを買う所から話は始まります。

「僕そっくりになって!」という主人公にロボットは問いかけます。

「じゃああなたのこと、くわしくおしえてください!」

そこから主人公の「自己紹介」が始まるわけです。

なにが好きで、なにが嫌いで、できること・できないこと、赤ちゃんから今まで生きてきた中での思い出、なにがうれしくて、なにがかなしくて…

さらにロボットは「みんなからみた主人公」についても知りたがります。

両親から見た自分、きょうだいから見た自分、先生から見た自分、友達から見た自分、見る人によって印象は様々で、さらにどこにいるかによって自分の役割もそれぞれ違うことがわかってきます。

やってることが普段皆さんがされている「自問自答」と重なるんですよね。

気になった方はぜひ手に取ってみてほしい。

展覧会について

最初に言っておくと展示作品は映像以外写真撮影OKでした。ここ覚えておいてください。

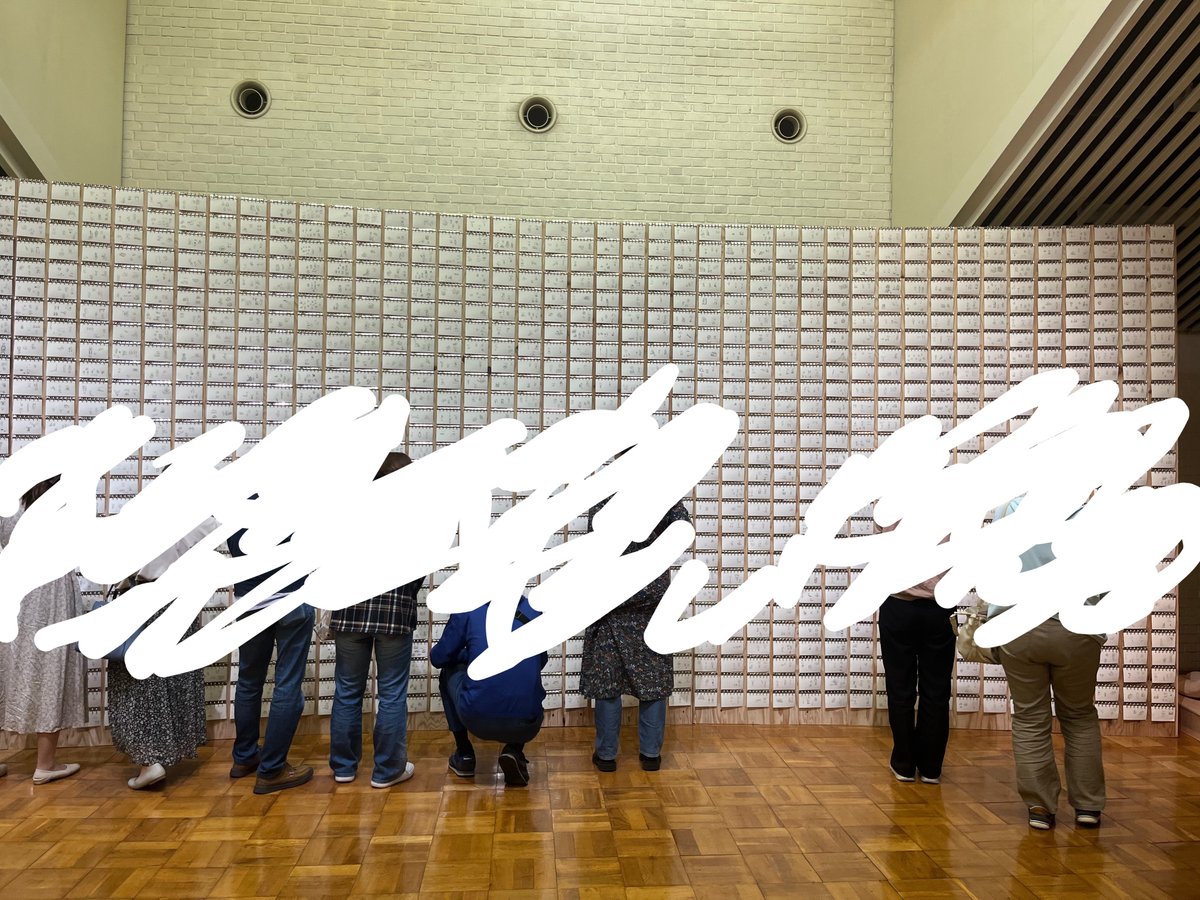

メモ用紙の壁画

まず入場するとインパクト絶大なのが壁一面のメモ用紙。

普段生活していて気づいたことや思ったこと、見たものをその時にさっとメモをされているそうで、そのメモ用紙が前面に張り出されている、という思い切った展示。ヨシタケシンスケ氏の脳内をそのままバッと広げたような壮観さがあります。

まさに日頃からインプットとアウトプットを高速で行っているんだな、という印象を受けました。

そしてこの一枚一枚が撮影可能という太っ腹っぷり。

ここら辺なんかは自分たちが普段やってる自問自答と似てるところある。

なぜこんな膨大なメモをとっているのかというと

これはすごくわかる。自分も日頃見たものや思ったことはスマホのメモ帳だったり手帳だったりにその都度記録する癖がありますが、「忘れるくらいどうでもいいこと」が楽しかったり面白かったり愛おしかったり琴線に触れたりするんですよね。

後から読み返すとまた新しい発見があったり。

ヨシタケ氏のメモ帳の保存方法はまず小さな紙をファイリングし、さらにそのファイルをアタッシュケースに収容するというもの。

これ見て真っ先に思ったのは「収納の天才!」

アタッシュケース1つにファイルが36冊収まるので、現在80冊のアイデアファイルがあるそうですが、それでアタッシュケース3つぶん。そして3つ目のアタッシュケースはまだ8冊しか入ってない、と考えると、実際のアウトプットの量を考えると面積的にはコンパクトに収まっている印象。

造形をされていた関係か空間の使い方が上手な方なんだと思いました。

ただこれを自分がしようとすると1LDKでアタッシュケース3つはまあまあ幅を取るので、マネは難しそうです。

自分の記録や雑誌や本などを紙媒体でまるっと保存できる面積がある住居に住んでいる、というのが「裕福」の象徴のひとつだと自分は思ってるので、こういうところで格の違いを思い知らされます。

原稿のプロット下書き線画

次のブースはヨシタケ氏の実際の絵本が出来るまでのアイデアスケッチ、プロットの構成、下書き、線画までの流れが実際の原画とともに展示されているエリアでした。

ここで最初の文言を思い出していただきたいのですが、この展示会は映像以外写真撮影OKなんですよ。

つまり、絵本ができる工程丸ごと写真でとってもいいということ。

太っ腹すぎませんか????

一枚の用紙にひたすらアイデアを書き出すいわばアウトプットの用紙が個人的に見応えがあって面白かったです。一つの言葉から連想されることや自分の哲学なんかを連想ゲームのように書き連ねていくのは、まさに自分たちがよくしているアウトプットと似ていると思います。

個人的に一番グッと来たアイデア用紙の文言。

『にくしみやかなしみをすてるのではなく、それらをかかえたままおもしろいことができないか、というていあん』

『にくしみやかなしみはしぜんさいがいのようなものだから、雨を止めることはできないけど、ぬれないように工夫することはできるよね』

『たとえば家の中であそぶとか、やねをしゅうりするほうほうをかんがえたりとか』

『ぎゃくにおもいっきりぬれちゃって、そのあとおふろにはいったら、ちょっとおもしろいのかもね』

『いやなことは忘れなくてもいい。忘れたフリで気がまぎれたらそれでいい』

このアイデアのアウトプットから出来たのが、「ころべばいいのに」という絵本になるわけです。

リンク先でも絵本の詳細が紹介されているので気になった方はぜひ見てほしい。(そして実際に読んでみてほしい)

線画ブースはヨシタケ氏の絵本の線画がずらっと展示してあって、自分の好きな本の線画なんてテンション爆上がりしないわけがなかった。

ここまで見ると哲学的なことが多くて堅苦しい展示会なのかと思われるかもしれませんが、実際は展示もポップで可愛く、メインターゲットが絵本を読む子ども達なこともあって体験ブースも充実していて、子どもも飽きずに最後まで楽しめる創意工夫がなされていました。

なんというか、展示会の空間が丸ごと『ヨシタケシンスケの世界観』なんですよね。

世の中のタブーや哲学など結構深いところまで抉り取ってくるんですけど、ユーモアたっぷりで優しくて可愛い作風だから退屈せずにするっと読めちゃう。でも大事なことはガツンと伝えられるエネルギーや技術もある。

こういう作風、というか生き方に憧れているのかもしれない。

最後に、展覧会の終わりの言葉が涙腺にじんわり来たので、この記事を読んでくださった皆さんにもお裾分けです。

自問自答やアウトプットも、これから自分の未来に悲しいことやよくないことが起こっても、面白いことや良いことが思いつけるようにするために、楽しいことを考える練習、言わば筋トレみたいなものだと思います。

何事も練習なくして土壇場で一発でうまく行くなんてことはそうそうありませんから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?