シリーズ「新型コロナ」その20:緊急提言!「補償なき自粛要請」にはこれで応えよ

■「一億総生き直し時代」がやってきた

前回のシリーズ19では、社会問題・労働者問題を扱う諸団体が連名で、自営業者やフリーランスなどの救済のための要望書を政府に提出した件を紹介したが、動きの鈍い政府を待ってはいられない。

そこで今回は、そうした労働者全般の相互扶助のための新しい組織づくりを緊急提言したい。これは、「補償なき自粛要請」に対する民間の自衛手段だ。

私自身、どこの団体にも属さないフリーランスの自営業者のはしくれだが、今回の補償の対象外だ。今、自営業者、個人事業主、フリーランサーの人たちが経験している事態を、私は25年以上前にすでに経験している。

バブル経済がはじけ、失業し、それがもとで離婚し家族を失い、東京を追われた。あのとき私は自殺していてもおかしくなかっただろう。そのとき私を引きとどめたものこそが、生きるうえでもっとも重要だと考える。自分の人生を何とか立て直そうとする先の見えない悪あがきの中で、私はケン・ウィルバーの理論と出会った。この出会いは、「私にもまだできることがある」と信じさせてくれた。

そんな矢先、3.11東日本大震災が起き、私は引っ越し先で被災(被曝)した。もちろん何の補償もない。政府はあてにできない。

バブル崩壊から始まった人生の立て直し、生き直しはいまだに続いている。その間、もちろん私一人の力ではなく、沢山の人に助けられ、支えられ、私が誰かを助け支えもし、ようやく復活のきざしが見え始めた矢先に、このコロナ禍が起きたのだ。

この世界規模の災厄は、行動変容どころか、「人生変容」を私たちに迫っている。ついに「一億総生き直し時代」がやってきたのだ。コロナ以前の方法論はいっさい通用しないだろう。コロナ以前の状態に戻ることは、政府と同じくらい愚かなことだ。このシリーズ全体を通して、そのことを多角的に検証しようとも思っている。

次の世代の人たちには、私が味わった苦労を味わってほしくない。政治決断を待っていたのでは、生活破綻者、自殺者が増えるだけの話だ。ここはひとつ、国の政治は政治、自分たちの人生は自分たち次第と割り切るしかない。

■相互扶助組織の全体像

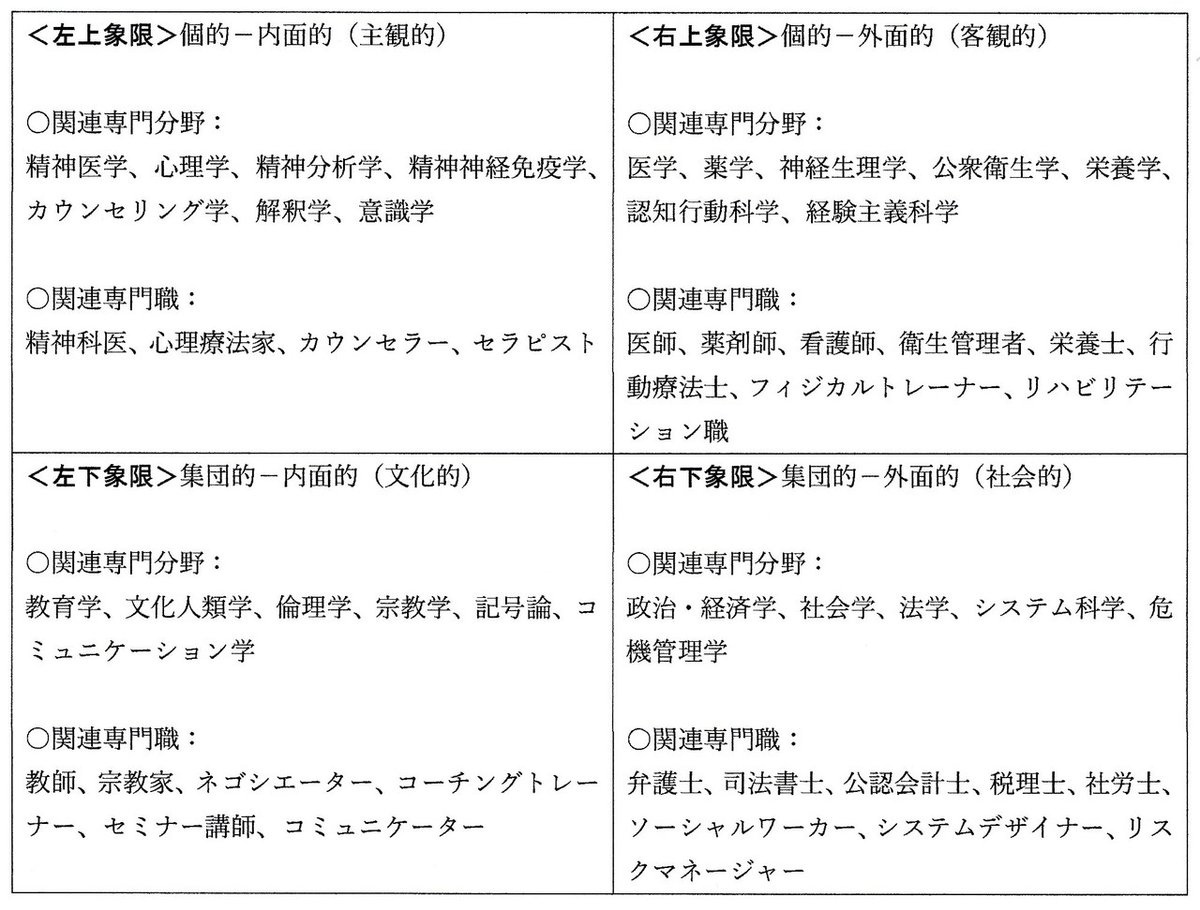

あらゆる学問分野、この世の森羅万象を総べる「インテグラル理論」の提唱・実践者であるケン・ウィルバーは、自身の理論をどう実践していくかについて、政治、医療、ビジネス、教育など、分野別に様々な提言を行っている。たとえば、医療の分野にインテグラル理論を導入する場合、医学分野の専門家に限定せずに、以下の図のような4つの異なる分野の専門家をまんべんなく揃えて、患者の治療にあたることを推奨している。(「インテグラル理論」より)

これでもおわかりの通り、医療現場に限ってさえ、医学的処置は、全体のストーリーの4分の1にすぎないのだ。すべての分野がバランスよく作用してはじめて医療が成り立つ。

この場合の「患者」を、「人生の立て直し、生き直しに直面している人」というふうに置き換えるなら、この相互扶助組織の全体像は、次のようになるだろう。

■なぜ相互扶助組織なのか

この「4象限理論」とも呼ぶべきものは、単純明快だが、意外に思いつかない「思考の盲点」のようなもので、言われてみればこれがいかに常識的かつ有効な考え方かがわかるはずだ。

今回のような全国規模で発生した巨大な災害への対策とは、単眼的な発想ではとても太刀打ちできない様々なファクターの複合体だ。人はウイルス(右上象限)が原因でだけ死ぬわけではない。社会制度の不備(右下象限)によっても、あるいは精神的な理由(左上象限)でも、あるいはちょっとしたコミュニケーションの不具合、差別や偏見(左下象限)によっても、死に追いやられる。

人は経済破綻によって命を落とすというより、「収入がなくなったら、首をくくるしかない」という思い込みによって死に追いやられるのだ。キルケゴールも言うように、「死に至る病」とは「絶望」のことだ。医学的にも支えられ、社会的・経済的にも支えられ、精神的にも支えられ、そして個人的に未来に絶望しない何か(自分で自分を支える何か)が揃っていて初めて人は死なずにすむのだ。政治的支援は、そのほんの一翼を担うにすぎない。

ソ連が崩壊したとき、つまり中央政府が機能しなくなったとき、ロシア人がどのように過酷な状況を生き延びられたかというと、それは相互扶助にほかならない。相互扶助とは、自分の得意なことで人に貢献し、自分の苦手なことは得意な人に補ってもらう、ということだ。

■4象限チームによる相互扶助の作り方

4象限のそれぞれの専門家(最低4人)で1チームを結成し、一人の対象者の支援をそれぞれの立場で行う。その見返りとして、その対象者の得意なことで組織に貢献してもらう。

たとえば、あなたが医者(右上象限)だとする。事業に行き詰まった飲食業者がいて、その人と相互扶助関係を築くとする。「では、私があなたの主治医になりましょう。具合の悪いときは、いつでも相談してください」とし、相手が、「ならば、私は先生に栄養バランスのとれたお弁当を定期的に差し入れしましょう」という具合にすれば、相互扶助関係が成立する。同じことを、4象限それぞれの専門家との間で行い、一人の対象者をチーム全体で支える。

その際、支払いが発生するかしないかは問題ではない。互いが相手の存在を認め、助け合う関係が成立するかしないかが重要だ。最低限の生活が保障され、自分が無理なく社会に貢献できているという手応えを感じつつ、支え合って生きていけるかどうかが問題なのだ。

まったく畑違いの分野が協力して医療現場を支える試みは、すでに部分的には始まっていると聞く。(「絆弁当」プロジェクトなど)

https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-05-02-45433-38/?p=2

それをよりトータルに、継続的にやろうというのがこのご提案だ。こうした具体的なプロジェクトが、全国各地で、現場のニーズに合わせて、自然発生的に立ち上がるしくみをつくろうという趣旨だ。

この4象限チームは極めて汎用性の高いチーム構成で、たとえば今新型コロナ対策の最前線である医療機関で起きている深刻な「院内感染」の問題なども、このチームで効果的に対処することができる(シリーズ17参照)。

■本部と支部の相互ネットワーク

この支援体制を全国展開で行う場合、最低4人の異なる専門家からなるチームを1単位とし、こうした4象限チームを複数用意し、各地域ごとに担当範囲をある程度決め、チーム同士が頻繁に情報交換し、マンパワーが足りないチームには、余裕のあるチームから助っ人を送るなどして相互扶助する。

このチームがハブの役割を果たして、地域の医療関係機関、社会福祉関係機関、教育関係機関、組合、労働局、裁判所、自治体の各種相談窓口、学会や社団・財団法人の支部などとネットワークを組み、連携して対象者の支援にあたる。なぜあえて外部のチームが公共機関のハブの役割を果たすかと言えば、公共機関であればあるほど、その内部は上意下達式の階層構造がはっきりしていて、規則にがんじがらめになっているため、分野越境的で柔軟な対応が取れないからだ。

このネットワークを都道府県単位にまで広げ、最終的には全国組織(本部)を作る。本部機能ももちろん4象限の専門家をまんべんなく集めて組織化する。

もし可能なら、まず真っ先に本部を立ち上げ、それにぶら下がるかたちでサブネットワークをつくる、という考え方でもかまわない。(下図参照)

本部は、各サブチームの活動状況や、現場での問題点などを集約し、4象限の専門家による全体会議で対策を講じることによって現場を支援する。本部の役割はルールをつくることではなく、具体的な支援方法を考えることだ。たとえば、全体のニーズに資する連絡網の構築、便利なツールの開発など。

こうすることによって、すべての構成員が無駄なく、無理なく常に動きながら有機的に作用し合い、対策組織として全体的に機能することができる。

本部は、現場に発生する様々な問題とその解決策を集約することになるため、将来発生する可能性のある似たような状況への貴重な対策指針を、最終的にまとめ上げることができる。

最終的に求められるのは、感染症対策に限らない、汎用的な社会問題解決のノウハウだ。そうでないと、「この手法は感染症対策には通用するが、原発事故には通用しない」というもったいない結果になってしまう。それでは、過酷災害から貴重な教訓を得たことにはならない。限られた事例からより多くの対策を導き出すことこそが、本当の智慧なのだ。

肝心なことは、この国難に臨み、あらゆる分野の英知を結集して、まさに「ワンチーム」として事にあたる、ということだ。

この4象限による相互扶助組織は、もちろんコロナ以後の世界にも通用する。コロナ禍が私たちに迫っている新しい世界づくりは、まだ始まったばかりだ。

無料公開中の記事も、有料化するに足るだけの質と独自性を有していると自負しています。あなたのサポートをお待ちしています。