シリーズ「新型コロナ」その17:なぜ4象限組織なのか

■現場は常に複数のファクターが絡んでいる

このシリーズ15で、ケン・ウィルバーの4象限理論を、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のための新しい民間組織づくりに応用するご提案をした。

この4象限理論とは、まったく異なる4種類の分野の専門家を集めてチームを組む、という趣旨だ。なぜ4種類なのか、そのメリットは何なのか、より具体的に説明しておこう。

感染症の対策というと、どうしても医学や疫学の専門家を集めて事にあたればいい、という発想になりがちだが、実際の現場において、人はウイルス(右上象限)が原因でだけ死ぬわけではない。社会制度の不備(右下象限)によっても人は死ぬ。あるいは精神的な理由(左上象限)でも死に追いやられることもある。あるいはちょっとしたコミュニケーションの不具合、差別や偏見(左下象限)によっても、命を落とすことがある。これと同じことを、私たちは原発事故のときにもさんざん経験したはずだ。

医療現場で、あるひとつの問題(たとえば院内感染)が起こった場合、それは医学的・疫学的問題であると同時に、高度に政治的・社会制度的問題でもあり、心理的な問題でもあり、文化的文脈の問題でもある。

あるひとつの現象が、単一の原因によって起こるということはまずあり得ない。必ず複合的なファクターが絡んでいる。人が異なる側面に気づいていないだけの話である。高度に専門化された分野の専門家であればあるほど、自分の専門以外の要因にはなかなか気づきにくい。そこで、分野横断的なものの考え方や対応が要求される。

感染症の対策というテーマも、原発事故への対応と同様、単眼的な発想ではとても太刀打ちできない様々なファクターの複合体である。これ以上感染を広げないためには、ある一定期間、外出・営業・移動の自粛を続けることは避けて通れない。しかしその間、生活はなかなか成り立たない。収入がいきなりゼロになってしまった人は、何らかの社会的補償がなければ生き延びられないかもしれない。偏見や差別にもさらされる。そうした理由で自殺者が出ないとも限らない。しかし、シリーズ2でも書いたが、人は経済破綻によって死に追いやられるというより、「収入がなくなったら、首をくくるしかない」という思い込みによって死に追いやられるのだ。医学的にも支えられ、社会的・経済的にも支えられ、精神的にも支えられ、そして個人的に未来に絶望しない何か(自分で自分を支える何か)が揃っていて初めて死なずにすむのだ。

ソ連が崩壊したとき、ロシア人がどのように過酷な状況を生き延びられたかというと、それは相互扶助にほかならない。相互扶助とは、自分の得意なことで人に貢献し、自分の苦手なことは得意な人に補ってもらう、ということだ。

医師であるあなた、疫学者であるあなたは、一人の患者に対して、あるいは一人の同僚に対して、上記4つの支援を同時にこなせるだろうか。

■専門分野の異なる者同士がチームを組むメリット

これは実際に私が経験したことだが、30代後半から40代にかけて、個人事務所を構えてビジネスをしていた頃、仕事上のパートナーが一人いた。彼と私は専門分野も、ものの考え方も、性格も、まったく異なっていた。ざっくり言うと、私が左上象限の専門家で、彼が右下象限の専門家だった。ところがウマが合い、お互いに相手を信頼していた。とにかく、私が仕事のことであれこれと思い悩み、結論が出ずにいることを、彼に相談すると、たちどころに答えを出してくれるのだ。それがドンピシャリの答えで、とても私の発想では出てこない答えでもある。彼とはその後、それぞれ進む道が異なってきたので(もっぱら私の方が脇道に逸れたのだが)、今は一緒に仕事をしていないが、それでも何かと右下象限の相談に乗ってもらっている。

同じ専門分野で同じようなものの考え方をする人間とチームを組むと、なあなあで仕事ができるかもしれないが、同じ原因で同じミスを犯す危険性もある。強みも弱みも強調されて出てしまうのだ。同じ分野だと、ある意味ライバル同士にもなりかねないため、権力闘争が始まってしまうこともある。違う分野だからこそ、欠点を補い合い、自分の強みで相手に貢献できるのだ。

たとえば、営業職がいい例だ。もちろん営業職は営業成績で業務評価される。同じ営業所にいる営業職同士は、職場の同僚であると同時に営業成績を争うライバルでもある。とたんに足の引っ張り合い、蹴落とし合いが始まる。職場は殺伐とした雰囲気になり、月末・期末には、一人の勝者と99人の敗者、そして100人分の疲労が残る。ライバルとは同業他社であって、社内にライバルがいることほど不合理な状況はない。

一方、一人の営業職に対して、それぞれ専門分野の異なる3人のバックアップチームがいたとする。その営業職の成績を伸ばすため、3人があの手この手(異なるアプローチ)でサポートする。一人の営業職の成績向上は、チーム全員の手柄となり、疲労は4分の1ですむ。そこには、相互扶助と感謝とリスペクトが生まれる。これが4象限チームの考え方だ。

同じように、100人の専門職に3象限から異なる分野の専門家100人ずつ計300人のバックアップ組織(全400人)が機能している様を想像していただきたい。

今、医療現場に必要なのも、こうしたバックアップ体制だ。私が今回、4象限に該当するそれぞれ専門分野の異なる31の団体に協力を呼びかけたのも、そういう意図だ。

■4象限チームの具体例

たとえば、感染管理看護師と社労士とカウンセラーとコーチングトレーナーの4人でチームを組んだとする。

そこで、この4人が、ある病院の院内感染の問題に取り組んだとする。もちろん感染管理看護師は、院内感染を二度と起こさないための細かいアドバイスをする。それと同時に、社労士は職場の雇用状況のチェックと改善提案、スタッフや患者さんの中に生活状況で苦しんでいる人がいれば、申請できそうな給付金・助成金などを確認して、申請のお手伝いをする。一人のスタッフの感染により、何人かのスタッフが自宅待機になってしまい、「自分も感染しているかもしれない、家族に移してしまうかもしれない、もっと職場に貢献したいのにもどかしい」といった思いから精神的に落ち込んでいるなら、カウンセラーの出番だ。また、現場のスタッフから、肉体的な疲労もさることながら、まったく別の原因でスタッフの士気が下がっている、という指摘があり、コーチングトレーナーが聴き取りしてみると、上司と部下の間にコミュニケーションギャップがあることが判明し、トレーナーのちょっとした助言で、職場の雰囲気は格段によくなった(これはよくある話だが、当事者にはなかなか改善できない)といったことが、いっぺんに実現できる。院内感染は、たった一度のうっかりミスでも起きる。ミスは技術的な原因でも心理的な原因でも起きる。

医療現場は、たとえ具体的な問題がなかったとしても、外部に相談できる専門家集団が控えていると思うだけで頼もしく感じ、励みにもなるはずだ。

構成員の感染リスク管理を考えるなら、テレワークでも行えるものは、どんどんテレワークで行うこともできる。

慢性人手不足に陥っている医療現場は今、OBやOGを何とか現場に復帰させようと働きかけているようだが、高齢となっているOB・OGは、現場復帰を乞われても二の足を踏むかもしれない。しかし、厳しい現場ワークではなく、後方支援でも充分貢献できるとなれば、復帰してみようか、と思う人材も増えるのではないだろうか。

たとえば、今保健所は、様々な問い合わせや助言を求める電話相談で忙殺されている。公衆衛生業務に詳しいOB・OGが電話応対だけでも肩代わりできたら、保健所の現場はもっと感染者の救済業務の方に集中できるはずだ。

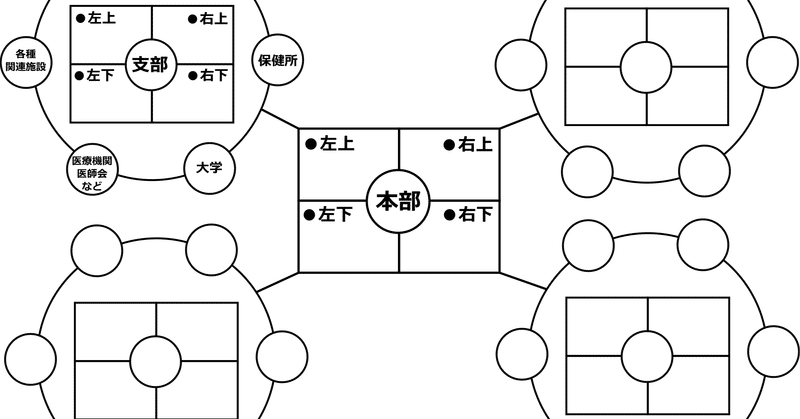

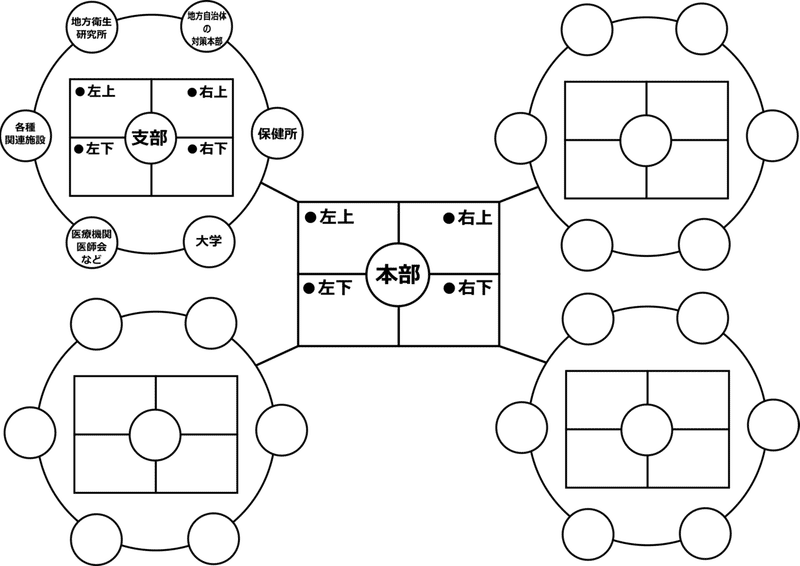

■本部と支部の相互関係

こうした最低4人の異なる専門家チームを1単位とし、各地域ごとに必要な数のチームを用意し、担当地域をある程度決め、チーム同士が頻繁に情報交換し、マンパワーが足りないチームには、余裕のあるチームから助っ人を送る、などして相互扶助する。

本部は、そうした各チームの活動状況や、現場での問題点などを集約し、それこそ複数分野の専門家会議で対策を講じることによって、現場を支援する。たとえば、全体のニーズに資する連絡網の構築、便利なツールの開発など。

こうすることによって、すべての構成員が無駄なく、無理なく常に動きながら有機的に作用し合い、全体として対策組織として機能することができる。

このようなチーム構成で、取り組みテーマごとにチームをある程度分けることも可能だ。たとえば、院内感染対策チーム、クラスター対策チーム、軽症者対応チーム、PCR検査対策チーム、家庭内・社内感染防止対策チーム・・・。

こうして本部は、現場に発生する様々な問題とその解決策を集約することになるため、将来発生する可能性のある似たような状況への貴重な対策指針を、最終的にまとめ上げることができる。

最終的に求められるのは、感染症対策に限らない、汎用的な問題解決のノウハウなのだ。そうでないと、「この手法はインフルエンザには通用するが、新型コロナには通用しない」というもったいない結果になってしまう。限られた事例からより多くの対策を導き出すことこそが、本当の智慧である。

この4象限組織の考え方は、極めて有効であるにもかかわらず、まだほんの限られた導入例しかないようだ。それは、世界中の絶対多数が相変わらず20世紀レベルの旧態依然とした発想にとどまっているからだ。しかしウイルスは、より環境条件に適応するかたちで日々変異し、進化している。それを迎え撃つ人間の世界観の方が進化しないでいいわけがない。

無料公開中の記事も、有料化するに足るだけの質と独自性を有していると自負しています。あなたのサポートをお待ちしています。