「貧血のみかた」総合診療科 清田雅智先生 飯塚病院

Antaa Channelでは診療に役立つ動画を配信中。飯塚病院×Antaaのコラボ配信も毎月行っています。

今回は、飯塚病院総合診療科の清田雅智先生による「貧血のみかた」の内容をご紹介いたします。

本配信で清田先生がお伝えしたメッセージは、

「貧血を診る時に大切なのは、骨髄で赤血球がどう動いているか」。

75歳の男性の症例を元に解説いただきました。

■症例

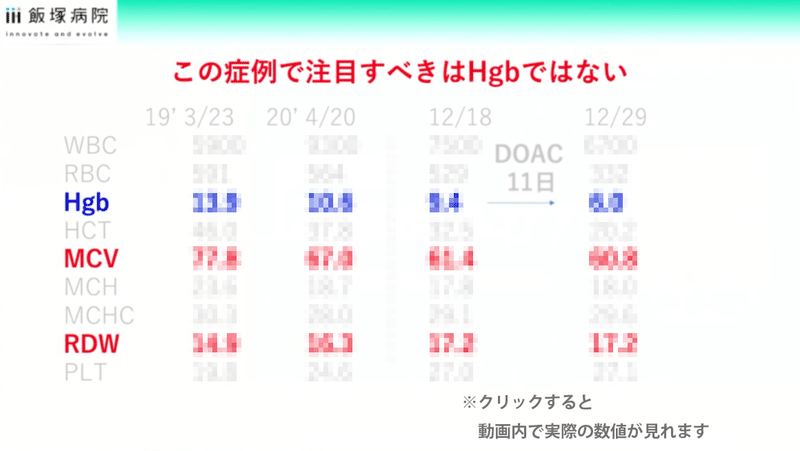

前医からの経過をみると、Hbの値が10日で激減し、6台まで低下しました。

ただ、ここで注目すべきはHbの値ではなく、3月の時点ですでにMCVとRDWの数値が下がっていることです。

このデータから、鉄欠乏が原因と判断し鉄の補充で2ヶ月で症状を改善させることが出来ました。

Hbの数値だけで判断すると輸血という選択になることが多いですが、このケースは輸血はせずに治療されました。

配信内では検査値に対してどのように考え、どう対応していったのか詳しく解説いただいています。

MCVやRDWはルーティンで確認するべき重要な数値であり、網状赤血球がちゃんと作られているかを判断するためにはRPIの値も必要です。

RPIは臨床ではあまり使われないことも多いですが、飯塚病院ではルーティンとして必ず返すようにしているとのことです。

また、検査時の保険点数にも触れ、日常診療でも点数を意識することの大切さを感じる内容でした。

■鉄欠乏性貧血と消化管悪性腫瘍

75歳以上で鉄欠乏性貧血の場合は悪性腫瘍を疑う必要があります。

日本のがん患者は1%でそのうち大腸がんは0.4%であり、人間ドックではなかなか見つからないことも多いです。

しかし、鉄欠乏性貧血がある65歳以上の高齢者の消化管悪性腫瘍の確率は9%と非常に高くなっています。

高齢者や、閉経後の女性の鉄欠乏性貧血患者さんは消化管悪性腫瘍の高リスクグループであることを意識し、治療の際に消化管を確認することで早期発見につながるそうです。

鉄欠乏性貧血と消化管悪性腫瘍の関連性に関しても、過去に診察した患者さんの実際の例を出して詳しく説明していただきました。

■質疑応答

透析患者における貧血治療や、MDSの診断と家族への病状説明、敗血症患者やICUの重症患者における炎症性貧血への対応など、様々なケースについての質疑応答がありました。

■清田先生にとってつながりとは

最後に、清田先生にとっての「つながり」とは何かを伺いました。

「オファーは断らないこと」

何かを求められたら、まずは受ける。

もちろんオーバーワークの時は無理せず自分が潰れない範囲ということを前提に、できる範囲のことは極力オファーを受けるようにする。

そうすると、自分が予想しない形で変化が生まれる。

それが自分の将来を切り開くことにもつながっていく。

清田先生、ありがとうございました!

アーカイブ視聴はこちら(医師医学生対象)

飯塚病院の病院見学はこちら