日本の仏教は仏教じゃない!?日本の仏教こそ成熟した宗教です!

仏教の定義、釈迦の教えは宗教の要件を満たしているか

言うまでもなく、日本に普及した仏教は大乗仏教である。仏教は上座部仏教と大乗仏教におおまかに分類されるが、その基準は大きく分けて成仏に至る方法だと思う。上座部は自分のための自利行、大乗は他者のための利他行を重んじる。いずれにせよ、修行を行って成仏するというプロセスが釈迦の教えの根本にある。しかし一方で、現世での衆生の苦しみを癒やす使命を負った宗教には、救済者の存在が不可欠である。つまりは神である。その点を少なくとも釈迦は規定しなかった、そして死後の世界に関しても今この瞬間の修行には影響を及ぼさない問題として「無記」、つまりノーコメントを貫いた。しかし救済者の存在と死後の世界の解釈、この2点は宗教には不可欠な要素であり、この点において少なくとも釈迦の説いた原始仏教は未だ宗教の体を成してはいなかったと言わざるを得ない。

宗教として成熟した東アジアの大乗仏教

釈迦の手を離れ独自の発展を遂げていく仏教の中で派生した大乗仏教は、修行を自利から利他にシフトさせることで、修行者の菩薩がその修行の一貫として利他、すなわち救済を行うと解釈し修行者を救済者に置き換えることに成功した。そして死後の世界に関しては結局、伝来した土地の習俗に適応する形となり、東アジアはすでに浸透していた祖霊信仰を尊重し、輪廻転生の存在感を薄める教義の改変に迫られた。ここにピタリとハマったのが、浄土思想である。浄土の存在を強調し、強力な救済者の力を以てすれば、輪廻転生を経ずとも来世で直ちに浄土往生が叶い、祖霊として現世に残された縁者との関係性も保たれる。こうして現世の救済者として菩薩、死後の救済者として浄土の教主が据えられた東アジアの大乗仏教は、成熟した宗教として普及することが叶った。

宗派ごとの救済者、死後世界を比較してみる

原始仏教が当初規定していなかった救済者や死後の世界を、新たに付与しているという意味では、大乗仏教はもはや仏教とは呼べないと言えるかもしれないが、であるならばそもそも原始仏教は宗教でないとも言える。ではこの新たに付与された救済者と死後の世界とを、日本の伝統仏教の宗派別にみてみよう。

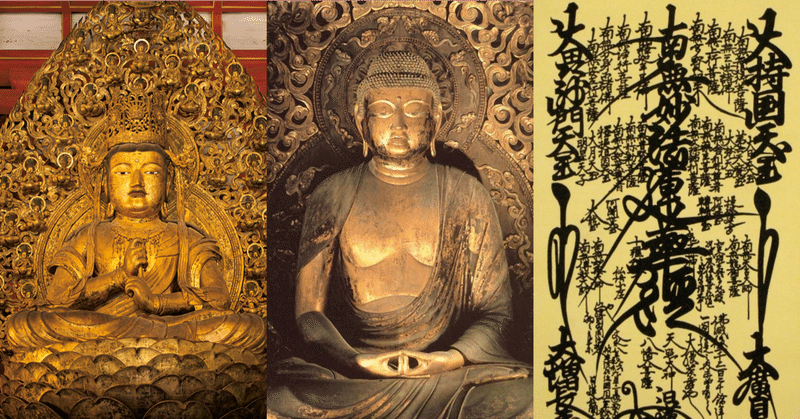

現代の我が国において各宗派の正確な信者数を把握することは難しいが、各宗派が公表している数値を参考にすれば、伝統仏教宗派全体で約4500万人、そのうち浄土系が2000万人、法華(日蓮)系が1000万人、禅宗と真言宗がそれぞれ500万、残りがその他という感じ。この法華系にはいくつかある大規模な新興宗教教団は含まれていないので、それらも考慮に入れれば、日本の仏教は現状、ほぼ浄土系か法華系のいずれか、と極言しまってもよいだろう。ではこの浄土系と法華系、2派の大きな波を作った祖、親鸞と日蓮の「救済者」観を比較してみよう。浄土系の救済者は言うまでもなく阿弥陀如来であり、死後の世界は極楽浄土である。この阿弥陀如来を親鸞の師、法然はもとは菩薩(法蔵菩薩)であったものが一切衆生救済の四十八願を立て修行を重ねた結果として如来となった報身(修行の報いとして仏に至った身)と捉えたのに対して、親鸞は「方便法身」という語を用いて、阿弥陀如来の成仏の過程は問わずに絶対的な真理そのものであり、それが衆生救済のために具体的な形となって現れたものが阿弥陀如来であると解釈した。

一方の日蓮は、救済者に釈迦如来をあて、その真実の教えが法華経に集約されており、そして死後はその釈迦如来の住まう霊山浄土に往生すると解釈した。ちなみに法華経では霊山浄土は死後の世界としては説かれていないが、これを転用し宗教の必要条件を満たしたと言える。そしてこの釈迦如来、やはり親鸞の阿弥陀如来と同様、現世での修行の過程は問わずに「久遠実成」、すなわちゴータマ・シッダールタという人がこの世に生まれる前からすでに釈迦如来という真理は存在し、そして永遠に不滅であると解釈した。すなわち、呼び名は違えど、親鸞の阿弥陀信仰も、日蓮の法華経信仰も、救済者を、成仏の過程は問わない「絶対的真理」、すなわち法身と解釈しその救済の力を強調して民衆の信仰を集めるに至っているのである。なお、日本の浄土教はあくまで浄土に往生するプロセスとして称名念仏(行と捉えた法然、報恩と捉えた親鸞の違いはあれど)を重視したのが特徴であって、浄土思想自体は決して浄土系の専売特許ではない。

具現化した絶対真理、法身仏信仰の嚆矢 空海

親鸞・日蓮より400年も前に、この法身を救済者として据えた仏教者がいる。もちろん、空海である。空海にとっての具現化した絶対真理は言うまでもなく大日如来である。この絶対真理の具現化という捉え方のもとにおいては、呼び方こそ違えど親鸞の阿弥陀如来、日蓮の釈迦如来も、少なくとも在家の信者にとってはそう違うものでないと考えてよい。違う点は、「往生浄土」と「成仏」の異同をいかに定義したか、だと思う。空海は自分が救済されることはもちろん大事で、そのプロセスとして「新技術」の密教を輸入したわけだが、一方で大乗仏教の必要条件として利他行の重視も忘れなかった。救済を求めると同時に自らも救済者たれと説いた。それが「即身成仏」だと思う。こんな欠点だらけ邪念だらけの自分が、現世のうちに成仏できる?といわれても庶民がピンと来るはずがない。しかし私はこれを「この身このまま仏と成る」のではなくて、「この身このまま仏を成す」と読みたい。衆生の側が自らを仏の一部と認識し、その務めを全力で果たそうと努力しているからこそ、仏は自らの一部である衆生を救済しようともしてくれるのだ。この利他を通じた仏と衆生の双方向性のやりとりに、空海は仏教の真髄をみたのである。真言宗では、現世から仏として生き、その果てに救済を得てお大師様も待つ兜率浄土に往生するのである。

日本仏教に「法身仏教」という新たな定義を

一方の鎌倉仏教は、私の不勉強ゆえかもしれないが、この仏と衆生の双方向性という点への言及がやや弱いように思える。阿弥陀如来の救済力、釈迦如来とその教えの法華経の救済力をあまりに強調しすぎるあまり、しかも輪廻転生による因果の概念も消えていることから、衆生の側が果たすべき利他の意義がどんどんと薄れてしまい、衆生が仏に求めるばかりの一方的なものになってしまってはいないか。これではもはや宗教ではなく呪術である。宗教は自分を支える心の拠り所であると同時に、自分がいかに生きるかの道標ともならなければならない。この点をきちんと強調し、利他の意義を信者に自宗派の教義の範疇で周知させることができれば、つまるところ真言宗も浄土・法華の鎌倉仏教も根本の教義は極めて酷似していると言ってもよいのではないだろうか。法身仏の救済と、何かの目標点を設定するのではない自分なりの精一杯の利他、この2点を重視する「法身仏教」という枠組みで日本仏教を定義しなおすことができれば、日本人は宗教感性が希薄との誹りをはねのけ、成熟した宗教としての仏教の信徒のプライドを取り戻すことができるのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?