人生の多様性を示すのも子どもの本の役割|濱野京子(児童文学作家)さん【前編】子どもの本のインタビューvol.1

オチャノマート(OCHANOMART)インタビュー

「子どもの本のインタビュー」vol.1

この度こちらの記事では、子どもの本に関わる様々な方のインタビューを紹介していきたいと思っています。

第一回目は児童文学作家の濱野京子さんです。

濱野さんは、数多くのメッセージ性のある児童書を書かれています。

クラウドファウンディングやボート、ビブリオバトル、ファンタジーから東日本大震災まで、様々なモチーフやジャンルの中で、子どもの成長や、男女のあり方、家族の形などを表現してこられました。

この年末に3冊の新作を上梓された機会に、様々な事をお聞きしました。

実は中国にはとても縁があるんです

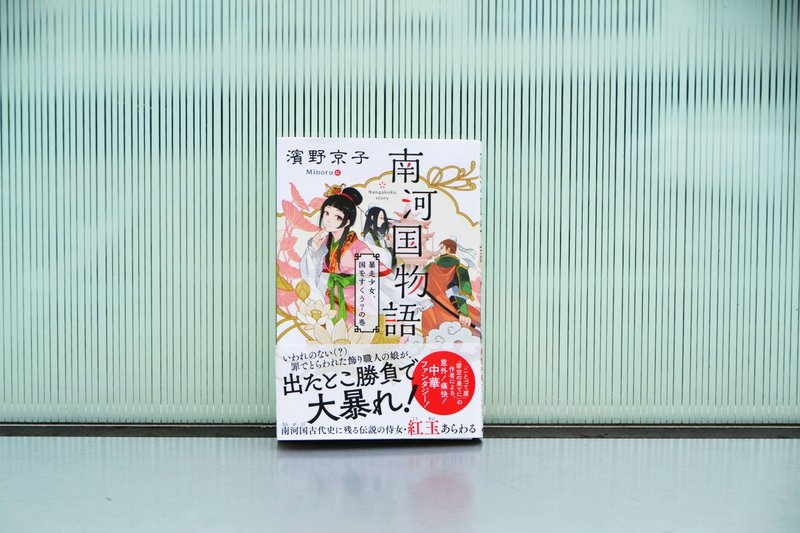

●まずは『南河国物語 暴走少女、国をすくう?の巻』濱野京子・著/Minoru・絵(静山社)についてお聞きしたいのですが、中華ファンタジーというのは意外な作品でした。 どういう経緯でこの作品ができたのでしょうか?

どういう経緯でこの作品ができたのでしょうか?

実は中国の原書を販売する書店で25年間働いていたんです。それより前の20代の時に1年間、中国に留学した事もありました。中国の山東省の済南市です。古代の斉の国と魯の国が起源の山東省は、孔子にも縁のある、歴史のあるところです。

書店員時代は原書を販売していたので、中国語も少しは理解できないと仕事ができません。扱っていたのは語学、歴史、文学、哲学、また東洋医学(いわゆる漢方)等々多様な分野で、それらのことを仕事を通じて、広く浅く知ることになりました。その集積でこういう作品ができたと思います。中国のことをよく知っている人は、小ネタに気づいてくれるかもしれませんね。

もともとは2010年頃に書いていた作品なんです。それを途中で何度か書き直して、今回めでたく出版できました。

●純粋なエンターテイメントの作品ですね。

当時は、テーマ性が強い作品を多く書いていました。いつもそうか(笑)。『アギーの祈り』(偕成社)という戦争もの、『ヘブンリープレイス』(ポプラ社)という家出がからむ作品などが続いていまして。その反動で割とバカバカしいものを書きたかったのでしょう。私の中では社会性やメッセージ性があまりない、数少ないエンターテインメント作品かもしれませんね。ヒロインが自分の欲望で突っ走って、意図することなく結果的に国を救ってしまうという冒険活劇で、書いていた時も楽しかったですよ(笑)

●長い時間、温められていて作品に対してのモチベーションはどのように保ちましたか?

書いて改稿しての繰り返しでした。構成を考え直したり、小ネタを考えたりモチベーションは保てました。

例えば目次タイトルなんかもすごく長くて、第一回「飾り職人唐賢良(とうけんりょう)、都に上り、娘とともに酒場で歓待を受く」という感じ。中国の通俗読み物で“章回小説”というものがあるのですが、これはその形式なんです。『三国志演義』や『水滸伝』だとかみんなこの形式にそっているんです。それを真似した形で、自分ではチャイナ風講談って言ってます。

●キャラクターがたくさん出てくるのですが、人物の相関図を頭の中に作りながら書かれているのですか?

作り方は人それぞれだと思うんですけど。だいたいの登場人物や人間関係、プロットは最初に作りますし、終わりもこういう話にしようと決めています。決めないで書く方が難しい。勝手にキャラが動きだす作家さんもいるみたいですが、私は大まかな話を決めずに書くことはまずないですね。実際には、書いている途中で流れが変わったり予定外の人物が登場することもありますが。

●『碧空の果てに』や『紅に輝く河』( 角川文庫) など過去にもファンタジー作品は書かれていますが、ファンタジーは好きなジャンルなんでしょうか?

読むのは好きです。ファンタジーでないと描けない世界というのがあります。ただ、私は、基本的にはファンタジー書きではないと思っています。ファンタジー作家といえば、上橋菜穂子さん、富安陽子さん、柏葉幸子さんといったすぐれた作家が日本にもいます。友人で埼玉県出身の作家にみおちづるさんという方がいらっしゃるのですが、彼女は、何かを表現しようとすると、ファンタジーという形を取ってしまう。根っからのファンタジー作家なのだと感じています。私は、どちらかといえばリアリズムの書き手だと思っています。特に書きやすいのは、ヤングアダルト(以下YA)といわれる、中高生向けの物語です。

[ヤングアダルト小説: 子供と大人の間の世代を指す。すなわち思春期から成人後間もない読者層を想定している小説。日本では13歳から19歳を読者層として想定している図書館が最も多い。日本ではかつてジュブナイル小説ともいわれていた。(Wikipediaより抜粋)]

●濱野さんの作品はモチーフが、クラウドファウンディングもあれば、バンドもあれば、スポーツもあれば、ジャンルがたくさんあって幅広いですよね。

編集者の方にこういうものを書きませんか、と言われて書く事も多いんです。クラウドファウンディングに取り組む中学生を書きませんか、と編集者さんから提案いただいたり。さいたま市を舞台にした『レガッタ!』(YA! ENTERTAINMENT)というボートのお話の時も、編集者さんからボートもの書きませんかと提案されたんです。それで、戸田ボート場に取材に行ったりしました。だから、話が降りてくるとか汲めどもつきぬ空想の泉を持っているといった天才肌の才能とは無縁の、リクエストに応える職人さんタイプの書き手かもしれません。

●今回の『南河国物語 暴走少女、国をすくう?の巻』ではお姫様がお姫様らしくなかったり、男性の王子が弱々しかったり、性別の役割や、男らしさ女らしさの枠にとらわれない人物が多く登場している気がしますが、意識されているのでしょうか。

意識しているわけでもないんです。でも、そういうのが割と根っこにあるのかもしれないですね。中心から自分の軸が外れているというか。男女の役割にとらわれない考え方は昔からかもしれません。とくに女の人の生き方に関しては。

●そのような考え方を若い時からお持ちだったのは、先駆けというか、先端だったのではないですか。男女の役割の壁が少しずつ低くなってきているのは割と最近だと思うので。

いわゆるフェミニズムという言葉が出てくる以前から、女性の生き方に関心があったんでしょうね。

高校生の頃に平塚らいてう『元始、女性は太陽であった』を読んだりしていました。上に年の離れたいわゆる“団塊の世代”の姉がいて、その世代のウーマンリブを見ていたのでそんな影響もあるかもしれないですね。

●他作品の『ことづて屋』(ポプラ文庫ピュアフル)でも女装が好きな男性店長が登場したり、『碧空の果てに』(角川文庫)では強いヒロインが登場したり、性別を超えたキャラクターが多いです。

それをテーマとして強調しすぎずに、ちょこっと出すのが私の書き方かなと思っています。もちろん、ストレートにテーマを押し出す作品もあっていいのですが。『ことづて屋』では社会問題もテーマに盛り込みました。「お母さんの、おにぎり食べたい」と書き残して亡くなった人の話は、実際にあった事件をモチーフにしています (『ことづて屋』ポプラ文庫ピュアフル P95「カサブランカ」参照)

老人ばかりが登場するお話を前から書きたいと思っていた

●では、『谷中の街の洋食屋 紅らんたん』濱野京子・著/イラスト・mokaffe(ポプラ文庫ピュアフル)についてですが谷根千(谷中、根津、千駄木)が舞台です。『ことづて屋』でも谷根千が舞台でした。思い入れがあるのでしょうか。

面白いところですよ。最近変わっちゃって、猫もいないって言う人もいますけど。 実は、知り合いが西日暮里に住んでいて、前から時々訪れていました。日暮里から歩く時には谷中ぎんざを通るのですが、リーズナブルなお総菜屋さんなんかもあります。谷中にも戦時中に空襲があったんですが、被害は少なかったみたいです。東京では、他にも好きな街があって、お茶の水や神田、上野界隈なども楽しいですね。

●『ことづて屋』と『谷中の街の洋食屋 紅らんたん』は舞台が同じで姉妹作品というイメージです。『ことづて屋』の主人公が働く美容室、と“紅らんたん”の関係性などは最初から頭にあったのですか?

だいたいこの辺りにお店があるとかね、おおよそはありました。“紅らんたん”はもともと『ことづて屋』に時々出てくるお店だったんです。それとは別に老人ばかりが登場するお話を前から書きたいと思っていて。その二つがうまくマッチしました。

●どうしてご年配の方々ばかりが出てくるお話を書こうと思ったんですか?

構想したのは何年も前なんですが、ふと思いついたんです。あとがきにも書きましたが母は50代で亡くなったので、こんな老後がもしも母にあったら面白かったかもしれないなと。

●老人の中に、就職活動に失敗した若い女性が一人飛び込んで奮闘するというのが今回のお話の面白いところですね。つまずいた若者が年配の方々に認められたら癒されるだろうなと思いました。

本当はもっと多くの若者と年配者が交流できる方がいいですよね。このお話は一人ポツンといるだけですけど。この主人公の女の子はむしろ同世代の中ではいづらさを感じていたのかもしれません。でも、世代が違う人達と出会ってうまく居所が見つけられたんでしょうね。

いい老人ばかりじゃなくて癖の強いメンバーも多いんですけどね。千佳さんも(主人公に仕事を教えてくれる “紅らんたん”の主のような存在の74歳)優しそうで、意外にイジが悪いですし。おしゃれでモテるんですけど、汚部屋に住んでいる征一さんなど、色々なキャラクターが登場します。

●この本は、ご年配に向けてというよりも、若い人向けのYA小説という位置付けなのでしょうか。また、濱野さんのお気持ちとしては、児童文学作家というよりは、 YA作家なのでしょうか。

若い読者を想定しています。私の肩書きについては児童文学作家になるんでしょう けど、YA小説も児童文学の中に含まれると思っています。子どもの本イコール絵本と思っている方も世の中に相当数いますが、そんな時は中高生向けの本も児童文学なんですよと説明しています。

自分が書きやすいのは、中学生とか高校生くらい。それがいわゆるYA小説になるんですよね。最近は小学校高学年も書くことが多いですが。最新作の『夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの』もそうですし。ただ、小学生だと使える言葉や言い回しなんかが限られてしまうので、そういう意味では中高生向けの方が自由には書けます。

●「本」という形に思い入れや愛着はありますか?

とにかく、私は本は読んで欲しいって思います。読書をしていないと何かが育たないような気がする。いずれ、教科書も電子書籍になると思いますが、子どもの頃に紙で読んだ世代と感覚が違ってくるかもしれません。私もたまに、電子書籍も買いますが、物語は紙で読みたいです。

一つには、量がわからないんですよね。あとほんの数ページなのにどうやって解決するんだろうとか。厚い本を読むときには、さあ読むぞって気合いが入ったり。紙の本は無くならないとは思います。もしかしたら電子的なものよりも、むしろ紙の方が寿命が長くて、しぶとく残るかもしれない。

読書の習慣を身に着けておくと、一生お得です。と最近思いますね。他の趣味には一時熱 中しても、やめてしまったものもありますが、本を読むことだけはずっと飽きないです。本が見せてくれる世界はいろいろあって、お金もそんなにかからないし。

聞き手・写真/水木志朗

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?