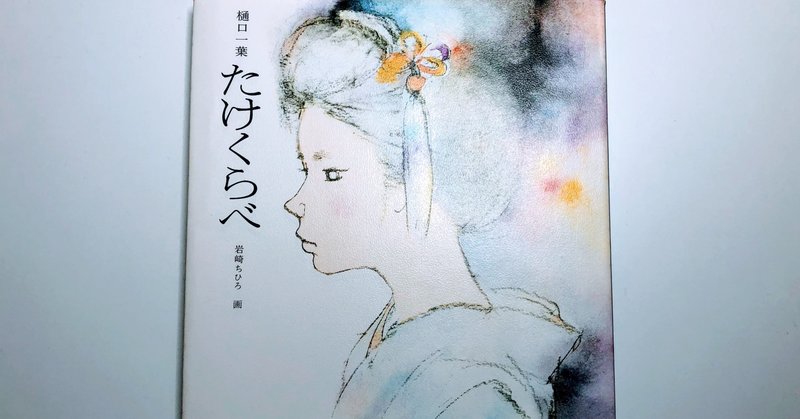

樋口一葉「たけくらべ」

岩崎ちひろが描く

憂いを帯びた少女の横顔。

綺麗で、もの悲しい。

ストーリーが分からなくても

子供ながらに切ない気持ちになった。

「たけくらべ」

主人公の美登利は

大国屋の遊女である姉と共に遊郭に暮らす

天真爛漫で勝気で姉御肌な、14歳の美少女。

姉に貰った小遣いで、仲間たちに大判振る舞いをしている。

物静かな龍華寺の息子真如とは

互いに気になりながらも、いつもすれ違う存在。

千束神社の夏祭りの日

鳶の息子長吉率いる横町組、金貸しの子正太郎率いる表町組の間で諍いが起きる。仲間を暴行されて、腹を立てた美登利は長吉と言い争うが、遊郭の子であることを罵られ、屈辱を味わう。

ある大雨の日、使いに出された真如は、美登利の家の前で鼻緒が切れてしまう。家の中からそれを見ていた美登利は勇気を振り絞り、格子の間から鼻緒に使う端切れを投げる。真如は美登利に気づくが、恥ずかしさのあまり気づかぬふりをする。

美登利の少女時代は、半ば強制的に終わりを告げる。初潮の始まり。

それは、遊郭の女という宿命を受け入れることでもある。

ある冬の朝、美登利は門の格子に挟まれた一輪の水仙を見つける。

それは、真如が出家する日であった。

吉原の街に暮らす子供達の、生き生きとした日常。

千束神社の夏祭り。下駄の音が聞こえてくるような風景。

金貸しの子、鳶職の子、僧呂の子、遊郭の子。

ほのかな恋心や、小競り合いの中に混じって、見え隠れする格差。

大人社会を受け入れ、目の前の道を歩み出した時、天真爛漫な子供時代は終わり告げ、憂鬱な影を帯びた、第二の人生が幕を開ける。

ラストシーンの一輪の水仙は、

まだ頼りなげだが、自分の人生を受け入れ

ひとりの人間としてすっとそこに立つ、美登利や真如にも見える。

樋口一葉(1872~1896)

日本の女性で初めて執筆を仕事にした女性。

東京都の下級役人の次女として生まれる。

本郷小学校の頃から和歌に目覚め、

中島歌子の歌塾「萩の舎」を主席で卒業。

父親の事業の失敗、兄、父の相次ぐ死により

17歳で、樋口家の戸主となる。

極貧生活の中での執筆活動。

24歳の時、肺結核にてこの世を去る。

代表作「大つごもり」「にごりえ」「十三夜」「たけくらべ」

たけくらべは、樋口一家が駄菓子屋を営む為、

1年間だけ暮らした、吉原の人々の生活を描いた作品だ。

一葉の作品が世間で評判となるにつれ、

作品ではなく、ただ女の作家が珍しいのではないかと悩んだ一葉は、自分と遊郭の女を重ね合わせていたという。

女性が自ら生きていくのに、

職業の選択肢があまりにも無かった時代。

作家を生業にする困難さは想像を絶することだっただろう。

次に生まれてくるなら、男性と女性どちらがいいかと聞かれるとする。

私は、カールおじさんに生まれたいと答える

(詳しくは、以前書いたnoteをご覧頂けると幸いです)

フェミニストという言葉の強さに女性である私自身も、少し怖気づく。

男性には男性の苦労もあろうかと。

大ベストセラーになったサピエンス全史のユヴァル・ノア・ハラリ氏は、世の中には様々な差別があり、殆どの差別は、なぜその差別が生まれたか説明がつくけれど、女性差別だけは説明ができない。けれども、それは昔から、世界中に存在する、と言っている。

ハラリ氏に分からないことが私に分かるわけがない。私はただ、生まれ変わったらカールおじさんになりたいと思うだけだ。

それでも、私達、現代の女性が当たり前に選挙権があって、当たり前に大学まで行けて、(表面上とはいえ)職業の選択肢があるのは、先人達が血を流し、命を削って獲得してきたものだということを、忘れてはいけないということは、私にも理解できる。

樋口一葉が五千円札になったのも

当時の国策として、フェミニストに考慮したものだったらしい。

ふと、私の中に疑問がよぎる。

岡本かの子がもし男だったら、

私はあれ程までに嫌悪感を抱いただろうか?

(こちらもnoteをご参照ください)

自分の中に生じる矛盾を、説明する言葉が私にはまだみつからない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?