GoogleがYahoo! Japanの広告取引を制限したインパクトを調べてみた

※ディスクレイマー:本記事は個人の意見を投稿するものです。また個人的にはGoogleにもYahooにも肩入れする気はありませんが、調査内容を世に出しておきたいと思い書いたものです。Googleさんにはお世話になりまくっているので嫌いにならないでください。

GoogleがYahoo!に不公正取引を迫った、との報道

2024/4/22、公正取引委員会がGoogleを行政処分した、というニュースが流れました。

これについて詳しくは何が起きていたのか、ブログで解説したのが2024年4月の話です。

簡単に言えば、Yahooの検索連動型広告の一部(広告掲載パートナーサイトでの)広告について、スマートフォン版に広告枠を表示することをGoogleがやめさせた、というものです。

公正取引委員会の処分は十分だったのか?

私はこのニュースを調べていて、業界関係者として以下のように考えました。

広告主からすれば、ほとんどインパクトがないので気にする必要はなさそう

広告パブリッシャー(今回でいえば広告掲載パートナーサイト)からすれば、昔の話で、今はあまりインパクトを気にしてなさそう

広告プラットフォーム(GoogleとYahoo)で見ると、Yahooが得るはずだった売り上げをGoogleが得た

つまり、広告パブリッシャーから見ればとっくの昔の話で、今から何か行動を起こすモチベーションはなく、仮に公正取引委員会に提出された改善計画らしきものを実行するとしても、Yahooにとってはリカバリ不能なのでは?と思われました。

Yahoo! Japanの被害がリカバリ不能と考える理由

話を単純化して書きますが、自分の会社がYahooと提携した検索連動型の広告枠を持っていたとしましょう。

ある時、Yahooから「スマホでは広告枠を表示できなくなります」と通達がありました。

スマホで広告枠を表示できなくなると、自社のサイトにある広告枠から得られる収益が、スマホ経由のトラフィック分そのまま無くなります。つまり、広告で得られる収益が大幅に減少します。

仮に広告枠の販売のYahoo提携枠だけで月商1,000万円を稼いでいたとして、スマホ比率が50%ならば、月商は500万円減ってしまい、大ダメージですね。

ここで自社が取れる対応は以下2つが思い付きます。

スマホでのみ、別の広告枠が表示されるようにサイトを変更する

パソコン・スマホ両方で同じ広告枠を別のプラットフォームから出すように変更する

あとは変更にどの程度のコストがかかり、パソコン版・スマホ版の合計収益がどうなるのか計算して、ROIが高い方の対策を取るでしょう。

ここでは仮に、Yahooと契約を解消し、Google広告の枠に一本化したとしましょう。

もしかするとYahooと契約していた時よりも儲かるかもしれませんし、逆に収益が多少減るかもしれません。

そしてこの対応をしたのが、2017年だったとしましょう。執筆時点は2024年ですから、もう7年も前の話です。自社のビジネスモデルも結構変わっているかもしれませんね。

そこで今回の報道があり、Yahooでもスマホで検索連動型の広告枠を出せるようになった、と知ります。

さて、自社サイトであらためてYahooと提携しようと考えるでしょうか?日本国内の検索市場では、Googleがずっとシェアを伸ばしてきており、2024年現在は約8割がGoogle、Yahoo! Japanは10%で下降傾向、bingが徐々にシェアを伸ばしてきています。

ここで少し気になる時系列データが見えます。

2011年〜2015年まで、国内の検索エンジンシェアはYahooがGoogleに追いつくような勢いを見せています。

この時期は日本でスマホが急速に普及した時代であり、私の記憶が正しければ、ソフトバンクがiPhoneを発売した際、当時はデフォルト検索エンジンがYahoo! Japanだったように思います。

そこで今度はモバイルのみに絞ってシェアを見てみましょう。

スマホだけで見ると、2015年時点ではYahooとGoogleが逆転するんじゃないか、というところまで差し迫っていたようですね。

スマホ市場が大きく伸びていたこの時期に、自社の検索エンジンを使われているGoogleとしては、技術提供先であるYahooにシェアを逆転されるのは面白くなかったかもしれません。

今回の話との関連性はわかりませんが、圧力をかけ始めた時期と一致するのは匂いますね。

つまり、単純に売上だけ見てもYahooは当時のような提携パートナーを増やすことは難しいでしょうし、そのバックグラウンドとして存在する「スマホでの検索シェアを奪われてしまった」という既成事実を、今からひっくり返すこともできないでしょう。

それらの意味で、Googleに行政処分をして当時の行為を改善させようとしたところで、Yahooにとっても昔の話になってしまっているのではないか、という考えを持ったわけです。

Yahoo! Japanの被害額を想像してみる

公正取引委員会の記者会見でも「どのような理由でGoogleがこのようなことをおこなったのかは不明」「どの程度の被害額があったのかは不明」とされていましたが、Yahooは上場企業ですので、売上インパクトはわかるはずですし、提携パートナーサイトも公開していたわけですから、これらの数字について独自に調査してみました。

調査内容1:提携ポータルサイト数

Yahoo広告の提携ポータルサイトは、解説記事に記述の通りYahoo広告のページに掲載されています。

過去に遡るにはInternet ArchiveのWayback Machineを使う必要がありましたが、幸い多くの人が訪れるページだったようで、ほぼ毎年分のアーカイブが残っていました。

調査内容2:決算期別の検索連動型広告収益

提携ポータルサイト数に加え、LINEヤフーの決算説明会資料から、検索連動型広告の収益を拾いました。

検索連動型広告のみの収益がわかるのはFY2013からだったので、時系列を2013年からとしています。

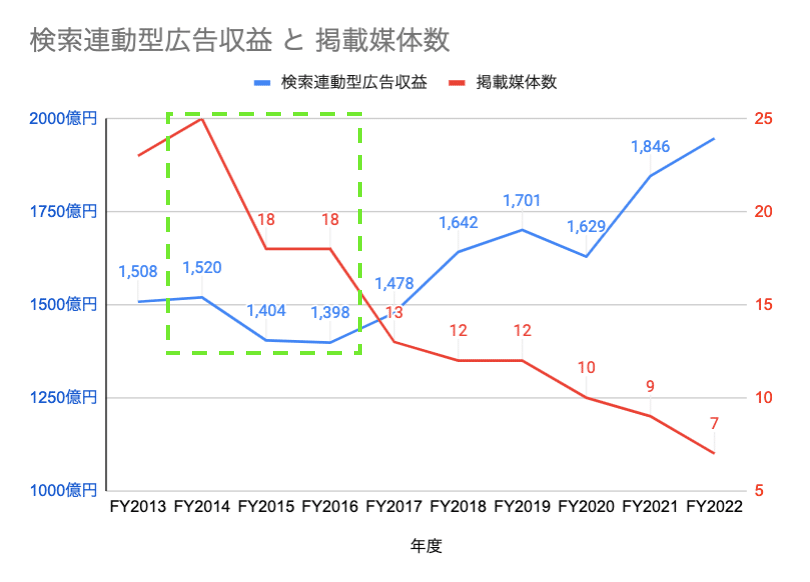

これらの掲載ポータルサイト数と検索連動型広告収益を時系列に並べたのが以下の表です。

ついでに主要な数字を時系列でグラフ化したものがこちら。

これを見る限り、時間の経過とともに提携ポータルサイト数が減っていたことがわかりますね。2014年に23サイトあったのが、2024年現在は7まで減っており、tenki.jpや毎日新聞デジタルなど、それなりに名の通ったサイトが提携先から外れたというのは、定性的にも大きなことのように感じられます。

ただ収益ベースで見ると、FY2016までは減少傾向で提携ポータルサイト数と連動しているように見えますが、その後は上昇傾向に転じているようです。

ここから簡単に想像するに、FY2014→FY2016の期間はYahooが検索連動型広告の収益改善策を講じていた期間で、FY2014と比べておよそ100億円の減収インパクトが2年間続いたのかな、と愚考します。

もちろん、本来得るはずだった収益がなくなった上、リカバリのための投資もしているでしょうから、経営的なインパクトはこの金額だけで考えることはできないでしょうが、少なくとも公開されている数字からはこのような見え方になりましょう。

数字は大きくないが、影響度はそれなりだったのでは?

時を同じくして2015年、Googleは持株会社制に移行し、"Don't be Evil"のモットーを"Do the right thing"に変更しています。

陰謀論めいてしまうのは不本意なのでこの辺で筆を置こうと思いますが、少なくともGoogleがYahoo! Japanに対しておこなった取引制限により、100億円程度のリカバリー不能な損が発生したのではないか、と想像する理由を公開できたことで、一旦個人的に満足しました。

本職の方で情報提供が必要な方がいらっしゃれば、お声がけくださいませ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?